課長昇進の年齢について~抜擢人事の功罪

2015年9月25日更新

課長への昇進年齢は、おおよそ何歳くらいと考えるとよいでしょうか。あわせて、抜擢人事の功罪、単線型の昇進をはずれた人のモチベーションの問題について考えます。

課長への昇進年齢と生き残る人材

部課長制を敷いている企業において、昇進年齢は、30代で係長、40代で課長、50代で部長というイメージがあります。一般的に、課長に出世する年齢は40代半ばくらいですが、最近はますます若くなっています。

昨今、女性の戦力化が成長戦略の中核として注目されているため、今後、女性の課長昇進がどんどん増えていくことは間違いありません。そのため男性には、さらに狭き門となるでしょう。

課長というポストをなくした企業もあり、組織のスリム化を進めるとともに、若手社員の抜擢、女性の登用、外国人の管理職への起用によって、40代になっても2割の人しか課長になれない時代になりました。

今後、さらに課長のポストに就くことが厳しくなり、40代の人の1割しか課長になれない時代が来ると予想されています。課長にならずに生き残れる人は、専門性を持ったスペシャリスト、生涯現役で業績を出し続けられるハイパフォーマー、部下に仕事を教えるトレーナーだけになるでしょう。

抜擢人事の功罪

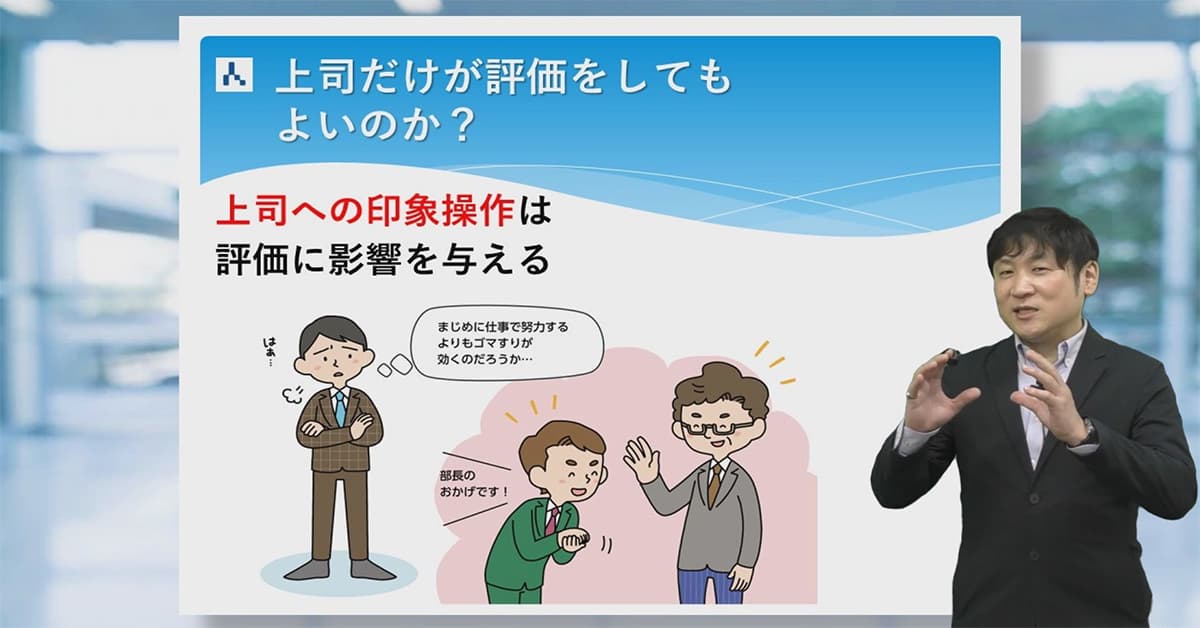

大企業の多くは急速に組織のスリム化を図り、抜擢昇進もあれば降格もある人事制度に改定しています。若手社員にとっては大いにチャンスです。人材開発の視点からすれば、課長のポストを減らす中で、若手の抜擢はモチベーションアップにつながります。

しかし、抜擢人事には大きな弊害があります。抜擢されなかった人のモチベーションが下がる問題が出てきました。課長を外された人やなれなかった人は、辞めていく場合もあります。

また、課長になれなかったベテラン層が仕事を続けると、さらに深刻な問題を引き起こします。深刻な問題とは、他の社員のモチベーションまで下げて、職場全体が沈滞してしまうことです。

このように多くの企業で課長になれない人の処遇が大きな課題になっています。

課長になれない人のモチベーション

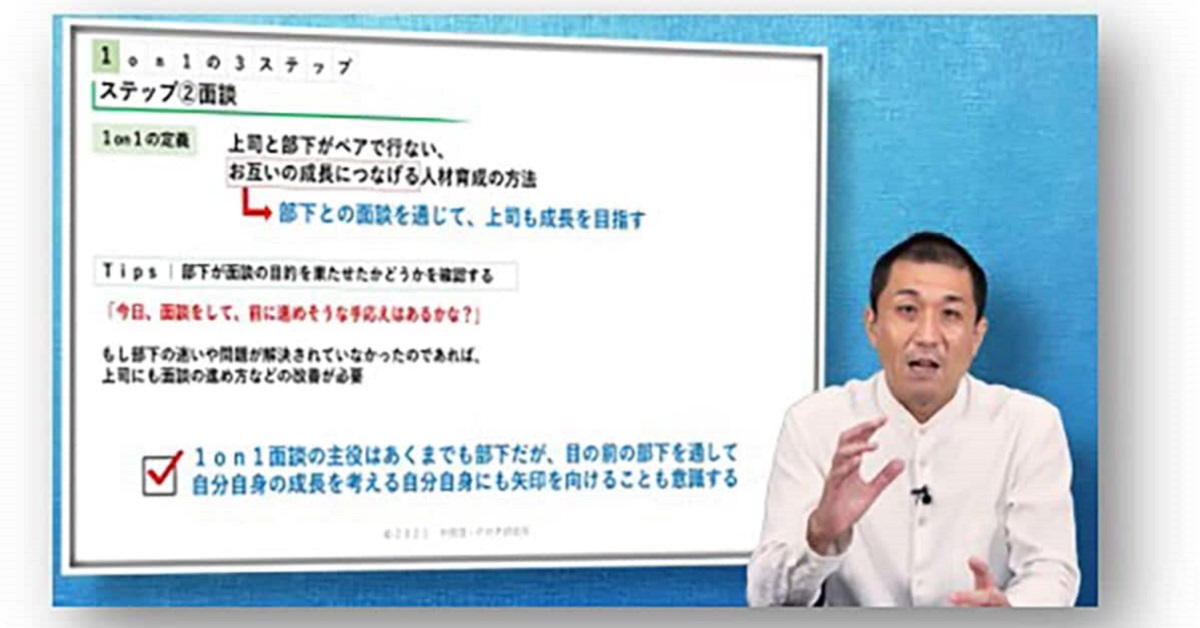

現在、大企業では複線型人事、つまり従来の係長→課長→次長→部長といった単線型の昇進に対し、社内に複数のキャリアパスを設ける制度を敷いています。課長になれなかった人を処遇するために、部下を持たない「担当課長」「専門課長」をつくりました。出世や地位よりも「専門職として好きな仕事を続けたい」というニーズにこたえるには有効な対策です。

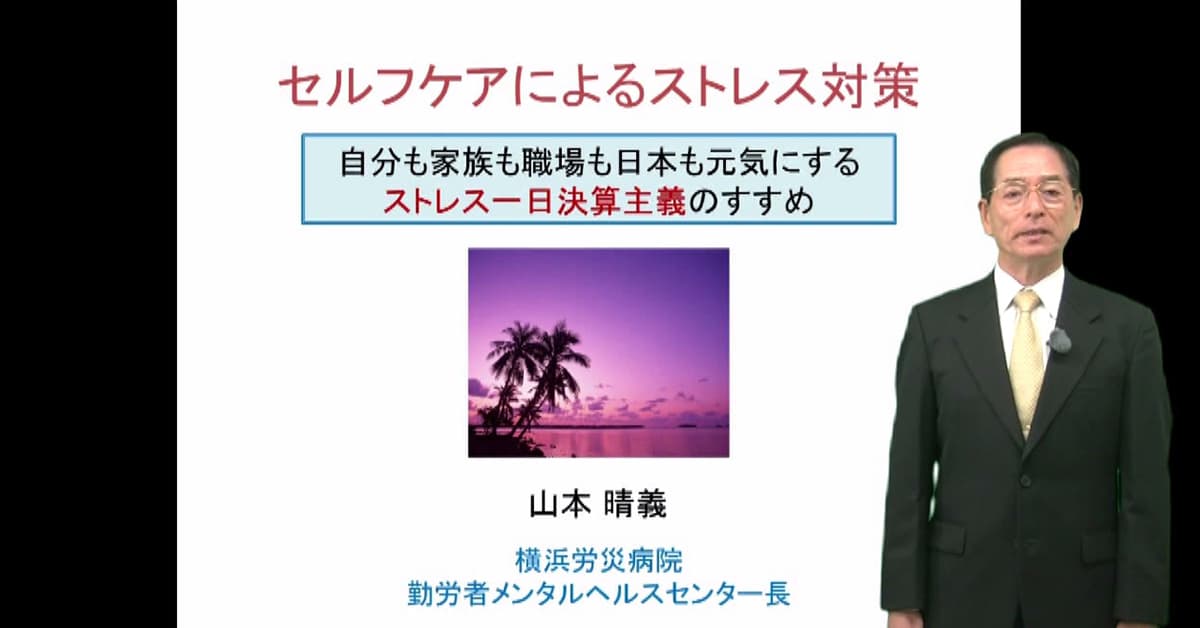

一方、ベテラン社員のモチベーションが問題になっているため、彼らのキャリアを活かし、モチベーションを下げないための「セカンドキャリア研修」のニーズが高まっています。対象者に、自らの意思と選択で、すばらしい人生を生きる自信と希望を持ってもらうことを促します。研修のカリキュラムは、以下のような骨子です。

●これからの人生をどのように生きていくのか、その上で自分の仕事やキャリアを考える

●企業から雇われ続けるために必要な意識やキャリアを認識する

●自分の役割を再定義し、強みをどのように活かして充実した仕事人生を生きるかを考える

年上部下をうまくマネジメントするポイント

抜擢人事の弊害で、年上部下のマネジメントで悩む年下課長が増えています。具体的には以下のような問題点があります。

●正論を言えば言うほど、言うことを聞かなくなる

●上から目線で指示・命令すると感情的な衝突を招く

●「年上だから」「昔お世話になったから」と遠慮し過ぎると逆効果になる

●任せ過ぎて勝手な行動をとらせると、リーダーシップが発揮しにくくなる

●「指示に従わない」場合は、毅然とした態度で厳しさが必要なときもある

●あまりに気を使いすぎると、ストレスがたまり、精神的にきつくなる

年上部下は、言っている内容ではなく、言い方や態度に対して不快感を持つケースが多くみられます。ですから、その人の人生経験や過去の仕事の実績を尊重した態度を取ることが大切で、年上を立てる「気遣い」「配慮」「優しさ」も必要です。今後、企業では、年下課長が年上部下を上手にマネジメントするための研修も検討すべきでしょう。

茅切伸明(かやきり・のぶあき)

株式会社ヒューマンプロデュース・ジャパン 代表取締役。

慶應義塾大学商学部卒業後、(株)三貴入社。 その後、(株)日本エル・シー・エー入社。 平成1年3月 住友銀行グループ 住友ビジネスコンサルテイング(株)(現SMBC コンサルティング(株))入社。セミナー事業部にて、ビジネスセミナーを年間200 以上、企業内研修を50以上担当し、他社のセミナーを年間50以上受講する。 平成18年4月 (株)ヒューマンプロデュース・ジャパンを設立。「本物の教育」「本物の講師」「本物の教育担当者」をプロデュースするという理念を掲げ、現在まで年間500以上、累計8,000以上のセミナー・研修をプロデュースするとともに、セミナー会社・研修会社のコンサルティング、セミナー事業の立ち上げ、企業の教育体系の構築なども手掛ける。

著書に、『実践社員教育推進マニュアル』、通信教育『メンタリングで共に成長する新入社員指導・支援の実践コース』(以上、PHP研究所)、『だれでも一流講師になれる71のルール』(税務経理協会)

![【インターネット添削版】[新版]仕事の基本とビジネスマナー](/atch/tra/AAH.jpg)

![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)

![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)

![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)

![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)

![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)

![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)

![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)

![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)