若い管理職候補生がフィードバックを苦手とする原因とは?

2017年12月13日更新

若い管理職やその候補生が、評価面談でのフィードバックを苦手とすることがあります。しかし今後、年上部下をはじめ多様な人材を育成することになる彼らこそ、正しくフィードバックする技術を身につける必要があるのです。中原淳氏の解説をご紹介します。

年上部下に正しくフィードバックする

昨今は、職場のメンバーも非常に多様化しているせいでしょうか。会社によっては、若い管理職で、年上の部下などを抱える可能性が非常に高まっているような気がいたします。もちろん、別に「年上の部下」が悪いわけではなくて、そのなかに、ごくごく希に「まったく働く意欲のない中高年」が含まれることが問題のようです。

部下がみな成果を出してくれればそれでよいのですが、なかには、そうではない人もいます。だからこそ「耳の痛いことをつげて」、いかに「立て直すのか」。ここに注目が集まります。

立場上、先輩には、なかなか言いにくい。いや、ちょっと、元部長にはなかなか言い出せない。そんなときに重要なのが、正しくフィードバックする技術であり、態度です。

態度とは、敢えて書きました。なぜなら、フィードバックには「腹をくくること」が必要になる局面があるからです。生半可にフィードバックを行えば、「立て直す」どころか「返り血」を浴びます。

フィードバックは「ほらよ、と結果を通知すること」なのか?

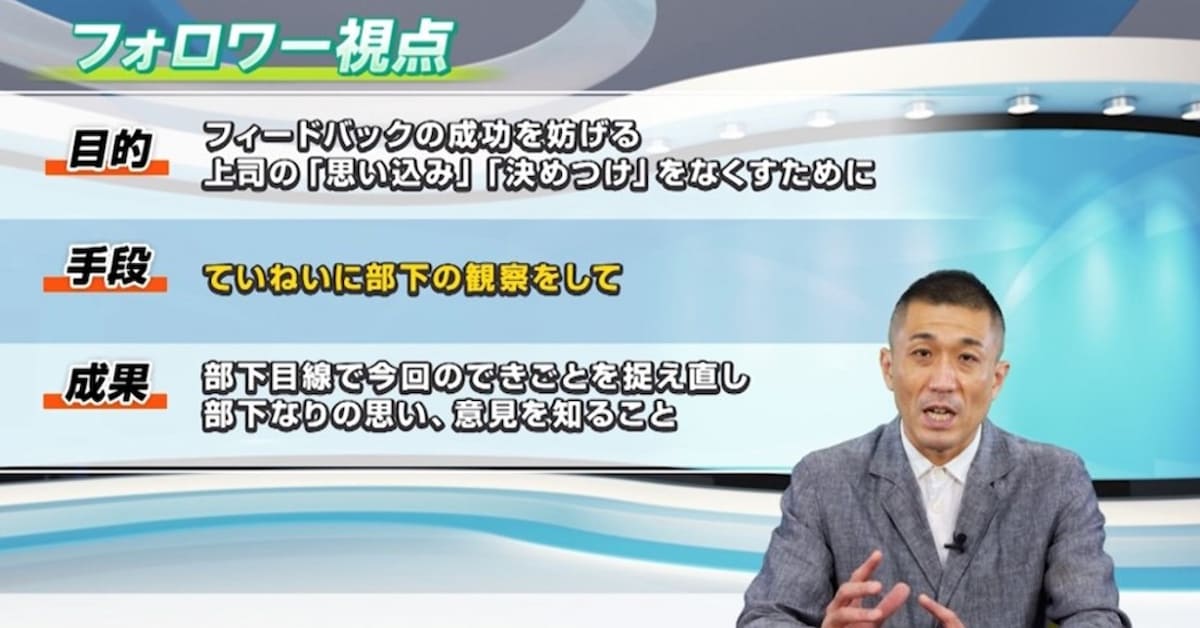

さて、フィードバックとは、さまざまな定義がございますが、要素にわけると下記の2点です。

1.パフォーマンスに対する結果の通知を行うこと(スパイシーメッセージング)

2.パフォーマンスの立て直し、学び直しを支援すること(ラーニングサポート)

しかし、1の要素、すなわち評価面談での「結果の通知」というイメージが強く、あまり2の側面には焦点があたりません。これまでいくつかの企業で研修を行ってきましたが、フィードバックのイメージを参加者の方々に聞くと、「ほらよ、と結果を通知すること」とか、「傷口に塩を塗り込むこと」だと思っている方が多いような気がします。しかし、そうではなく、フィードバックとは、むしろ「立て直すための対話」です。

腹をくくって「スパイシーなリアリティ」を提示したあとは(これもいくつかのプロセスから成立します)、「いかに立て直すか?」「いかに学び直してもらうか?」、それに対して「いかに伴走するのか?」が問われます。

立て直しは「エンジンロケット」のように

ラーニングサポートに関しては、以前「エンジンロケットの比喩」で説明させていただいたことがあります。エンジンロケットには、エンジンのほかに様々なセンサー類がついていて、つねに自分が正しい方向・角度で飛んでいるかを検知しながら推進力を調整しているそうです。このセンシングの部分にあたるのが、フィードバックです。

この世の中に「まっすぐ飛べるエンジンロケット」は存在しません。空気抵抗など、さまざまな理由で、大げさに言えばジグザグを繰り返しながら飛んでいきます。飛んでいるうちに傾いてくるので、そうしたら自分の傾きを検出してジェットの吹き出し口の傾きを変える、そのためのフィードバック機構がついているのです。

正しく飛ぶために、補正が必要になる。これは人間も同じで、正しい方向に進み、成果を出すためには、時に外的な「働きかけ」が必要になります。これがフィードバックです。

管理職候補生がフィードバックを苦手とする原因

先頃、某社で、20名弱の管理職候補の方々に、「フィードバックの技術」を教える研修をもたせていただきました。

「鉄は早いうちに打て!」ではないですけれども、その企業では、管理職候補生の方々に、管理職になったら起こることを「事前にプレビュー」させ、そこで必要になることを「前倒し」で学習していただく機会を、昨年からもっておられます。そして、フィードバックは、その中の「ひとつのコンテンツ」です。

研修では、参加者の方々からいただいた「リアルなケース」と「バーチャルケース」をいくつか用いながら、様々な演習を行いました。

もっとも興味深かったことは、ある管理職候補生の方々と、帰り際に雑談していた内容でした。

「いやー、Bマイナスの評価を通知するって......。わたし、全くイメージがつかないんです。自分では、そういう評価をもらったことはないので、何と声をかけていいかすらわからないんですよね」

「面談が、かなり長くなる場合がありますよ、と先生はプレビューしてくれたじゃないですか。それが想像できません。自分の場合、面談も3分で終わるから、何をそんなに長く話してよいかわからない」

ここが多くの管理職候補生の方々が、フィードバックが苦手なひとつの原因でもあります。つまり、自分はソロプレーヤーとして「優秀」だったので、そもそも「スパイシーなフィードバック」を受ける可能性が低いのです。

そして「自分が体験していないもの」は、なかなか「実践すること」は難しいものです。まして、相手が「働かない年上部下」であった場合には、さらに事態は深刻になります。それが日本全国4万6000カ所で起きているような気がします。

管理職には他者からのフィードバックは必要ないのか?

かつては、管理職は「あがり」と見なされ、そこに至れば「一人前」。それから先は、「部下に対してフィードバックをすること」はあっても「フィードバックされること」は少なかったのではないかと想います。

昨今は、この状況もかなり改善され、360度評価など様々なツール群が、こと大企業に関しては準備されていますが、「年を重ねれば、フィードバックから疎くなる」というのは、一般論として言い得ることなのかな、とも感じます。

だからこそ、昨今の人材マネジメントでは、敢えて人工的にフィードバックループを準備しなければならないということになるのでしょう。

それに対して僕には、どれだけ年や年齢を重ねても、否、年を重ねるからこそ、他者からのフィードバックは不可欠だ、という持論があります。「人は、他者にひらかれて成長する」ということです。職場学習論に限らず、「人の成長は、個に完結できない」は、僕の研究のコアをなす信念です。

要するに、

・どんなに年を重ねても、熟達していても、他者からのフィードバックは必要である

・どんなに年を重ねても、熟達していても、他者にひらかれていなければならない

逆にいうと、「年を重ねたから、オレは王様だ!」とか「このポジションまで上り詰めたから、あとは好き勝手だ」というのは、非常に危険である、ということになるのでしょう。それは「裸の王様」への第一歩を歩み始めた証左かもしれません。

年功序列の考え方の色濃く浸透している我が国では、年を重ねれば、「言いにくい状況」が生まれ、やがて「誰からもフィードバックを受けない期間」がつくられがちです。しかし、自戒をこめて申し上げますが、事態は逆で、年齢や経験を重ねたからこそ「フィードバック」を必要とする状況が生まれているのだと感じます。

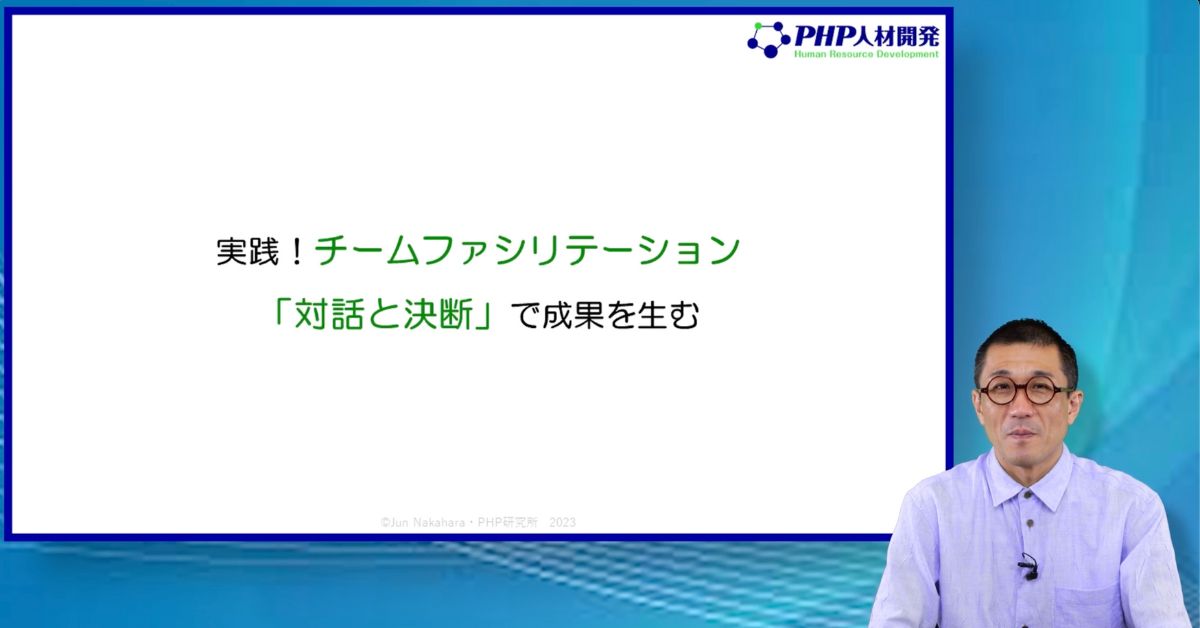

中原 淳(なかはら・じゅん)

立教大学 経営学部 教授。立教大学リーダーシップ研究所 副所長(兼)。大阪大学博士(人間科学)。北海道旭川市生まれ。東京大学教育学部卒業、大阪大学大学院人間科学研究科、メディア教育開発センター(現・放送大学)、米国・マサチューセッツ工科大学客員研究員、東京大学准教授等をへて、2018年より現職。

「大人の学びを科学する」をテーマに、企業・組織における人々の学習・コミュニケーション・リーダーシップについて研究している。専門は人的資源開発論・経営学習論。

単著(専門書)に「職場学習論」(東京大学出版会)、「経営学習論」(東京大学出版会)。一般書に「研修開発入門」「駆け出しマネジャーの成長戦略」「アルバイトパート採用育成入門」など、他共編著多数。働く大人の学びに関する公開研究会 Learning bar を含め、各種のワークショップをプロデュース。

民間企業の人材育成を研究活動の中心におきつつも、近年は、最高検察庁(参与)、横浜市教育委員会など、公共領域の人材育成についても、活動を広げている。一般社団法人 経営学習研究所 代表理事、特定非営利活動法人 Educe Technologies副代表理事、特定非営利活動法人カタリバ理事。

![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)

![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)

![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)

![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)

![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)

![[新版]ケースで学ぶ 実践!コンプライアンス ~社会人として求められる考え方と行動~](/atch/el/95139_01.jpg)

![[ケーススタディ]今こそ知っておきたい コンプライアンス50 ~違反防止で終わらない。価値を高める行動へ~](/atch/el/95140_01.jpg)

![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)

![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)

![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)