人間大事の経営~松下幸之助に学ぶ経営者がもつべき人間観

2024年7月10日更新

企業経営において「人づくり」は単なる社員教育にとどまらず、組織の成長と存続を左右する最重要な要素です。松下幸之助は、「人をつくる」ことこそ企業の使命だと考え、独自の人間観と人間大事の思いのもと、人づくりを実践してきました。この記事では、松下幸之助の人づくりに対する考え方や具体的な取り組みについて紹介します。

頭ではなく体験で学ばせる

昭和十年代、松下電器に官立の和歌山高等商業学校(現・和歌山大学経済学部)を卒業した新入社員が入社しました。当時、学卒社員は少なく、その中でも彼の学歴はトップクラスでした。しかし、彼の配属先は従業員食堂の厨房係でした。これは松下幸之助による意図的な配置であり、彼が不満を抱かずに食堂の仕事に打ち込むかどうかを見極めるためのものでした。彼は食材の購入から調理まで懸命に取り組み、約1年半後には電熱部の東京主任に抜擢されます。商売の知識がなかった彼は、夜行列車の中で必死に商品知識を学んだといいます。

幸之助は、仕事は頭で覚えるものではなく、体験を通じて本質を学ぶものだと考え、新入社員には学歴に関係なく現場実習を義務付けていました。工場ラインや販売店での経験を積むことで、仕事の「味」を理解できると信じていたのです。

責任が人を育てる

昭和初期、幸之助は石川県金沢に出張所を開設するため、弱冠20歳の社員にその責任を任せました。彼に「君の判断でやってみなさい」と300円の資金を渡し、大阪と同じ要領で運営するよう指示したのです。 当時、松下電器はまだ町工場であり、出張所の設立経験者はいませんでした。しかし、幸之助は「一見無理に思えるような仕事でも、自覚と責任感があれば成し遂げられる」と考え、この大胆な任命を行いました。 後に金沢を訪れた幸之助は、出張所が順調に運営され、従業員も増えていることを知り、人は責任を与えられることで成長することを実感しました。この経験を基に、1933年には事業部制を導入し、生産から販売、収支管理までを各事業部に一任しました。これにより、各事業部で経営能力のある人材が育つ仕組みを作ったのです。

任せて任せず~松下幸之助の人材育成方針

幸之助は、部下を育てるためには細かく指示を出すのではなく、思い切って仕事を任せることが重要だと考えていました。自ら考え、工夫する機会を与えることで、人は能力を発揮し成長すると信じていたのです。しかし、単なる放任ではなく、適切なサポートも必要だと考えていました。

例えば、工場長に任命した社員には、最初の2週間は毎日のように電話をかけ、状況を細かく確認しました。その後、頻度を減らしながら独り立ちを促したのです。このような支援により、彼は後に会社の役員にまで成長しました。

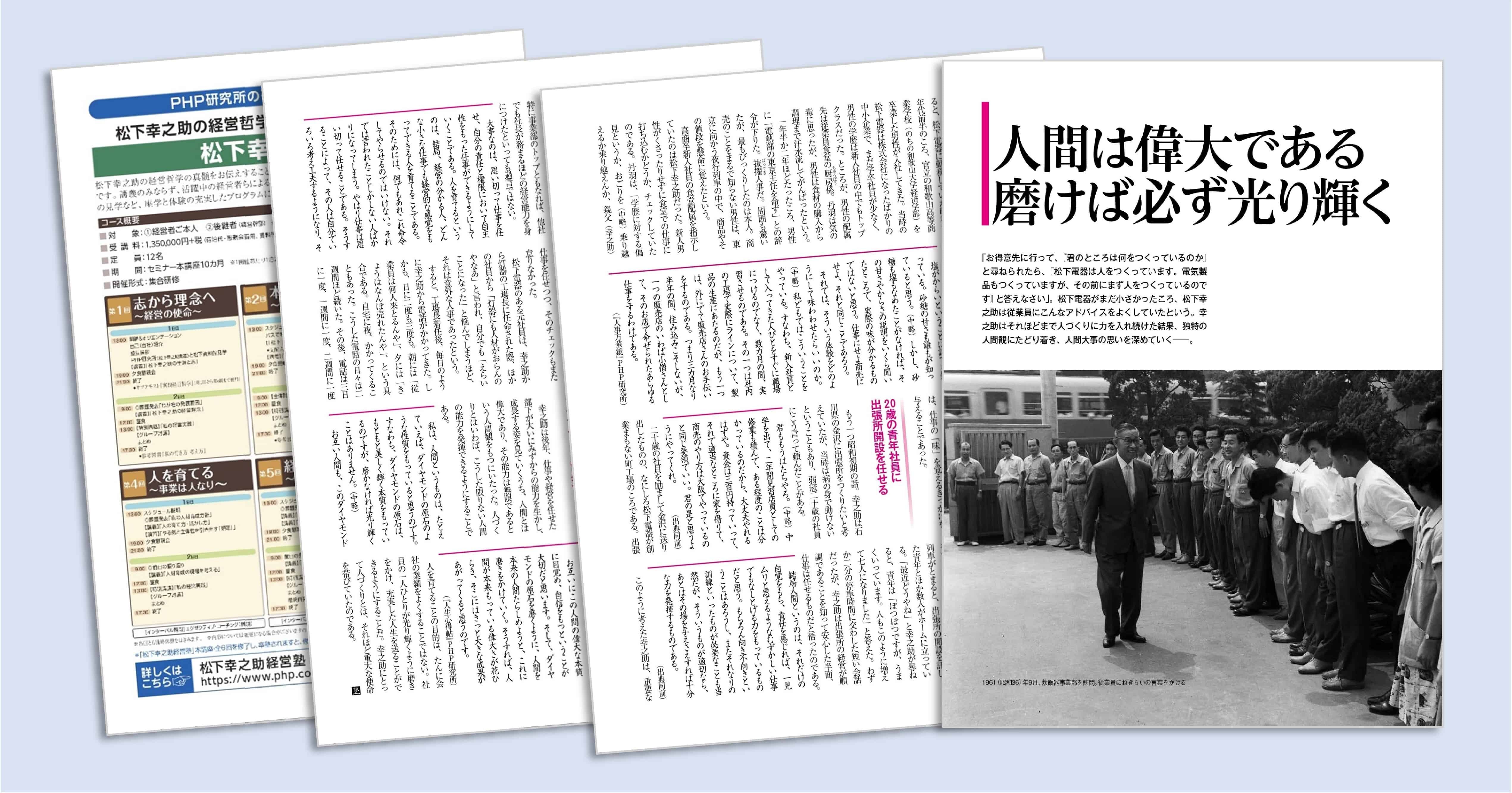

人間は磨けば光るダイヤモンドの原石

幸之助の人材育成に関する信念は、「人間の可能性は無限であり、適切に磨けば誰もが光り輝く存在になれる」というものでした。彼は、人間をダイヤモンドの原石に例え、どんな人でも適切な環境と努力によってその本質を輝かせることができると考えていたのです。

この考えのもと、彼は社員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、充実した人生を送れるようにすることを目指しました。人材育成は単に会社の業績向上のためではなく、社員自身の成長と幸福のためにあると考えていたのです。

幸之助にとって、「人づくり」は企業経営において最も重要な使命の一つでした。この考えが、松下電器の発展を支える礎となったのです。

「人間は偉大である、磨けば必ず光り輝く」無料ダウンロード

本記事の全文と経営セミナー「松下幸之助経営塾」のパンフレットを無料でダウンロードいただけます。

「松下幸之助経営塾」は松下幸之助の経営理念・哲学を学ぶ、経営者・後継経営者のための長期セミナーです。

経営のテクニックやスキルの習得ではなく、経営理念の根底をなす人間観や、幸之助が重んじた「素直な心」について考え物事の本質を議論することで、事業の羅針盤となる「経営の志」を確立します。また、松下幸之助に直接薫陶を受けた各界のリーダーや、すぐれた経営理念によって活躍中の経営者ら、一流の講師陣が特別講師として毎回登壇、受講生と討議を重ねます。ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。

下のフォーム(*は必須項目)にご入力いただき、送信ボタンをクリックすると、ダウンロード用のメールをご登録のメールアドレス宛にお送りします。

●メールが届かなかった場合は、お手数をおかけしますがお問い合わせフォームよりご連絡ください。

●資料をダウンロードしていただいたお客様には、後日弊社より連絡させていただく場合がございますので予めご了承ください。

●個人情報の取り扱いについてはこちらをご覧ください。

![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)

![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)

![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)

![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)

![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)

![[新版]ケースで学ぶ 実践!コンプライアンス ~社会人として求められる考え方と行動~](/atch/el/95139_01.jpg)

![[ケーススタディ]今こそ知っておきたい コンプライアンス50 ~違反防止で終わらない。価値を高める行動へ~](/atch/el/95140_01.jpg)

![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)

![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)

![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)