若手社員の言語化トレーニング。能力向上で仕事の質を高める

2025年3月13日更新

「とっさの質問に対応できない」「言いたいことがうまく伝わらない」「書くのが苦手」といった悩みを抱える若手社員が増えています。自分の思いや考えを言葉にする力、すなわち「言語化力」は、仕事の効率や成果を大きく左右する重要なスキルです。本記事では、言語化力の定義や重要性、言語化力を高めるトレーニングをご紹介します。

INDEX

言語化力とは? なぜ若手社員に必要なのか

価値観を共有できる気心の知れた仲間同士であれば、互いに行間を読みながら、以心伝心のコミュニケーションができるものです。短文でのやりとりであっても、相手の状況を察することができるかもしれません。

しかし、さまざまな価値観、幅広い世代、多様なバックグラウンドをもった人たちと、ビジネスでのコミュニケーションをとるとなるとどうでしょうか? コミュニケーションを苦手とする若手社員が増えている要因の一つは、現代の職場環境の多様化が背景になっていることが多いものです。

そこで役立つのが、相手に的確に伝えるための言語化力といえるでしょう。

言語化力の定義。言語化力の高い人とは?

言語化力は「自分の思いや考えを的確に言葉にする力」と定義することができます。では、言語化力が高い人と評価されるのは、どのような人でしょうか?

皆さんの職場には次のような人はいませんか?

- よどみなくスラスラと言葉が出てくる人

- 短い言葉でわかりやすく、印象的な発言ができる人

- 的確な言葉で質問ができる人

- 対話・交渉がうまい人

- 文章力がある人

- 人間力があり、言葉に重みのある人

一般的には、こうした人たちが言語化力が高い人として評価されています。

ビジネスにおける言語化力の重要性

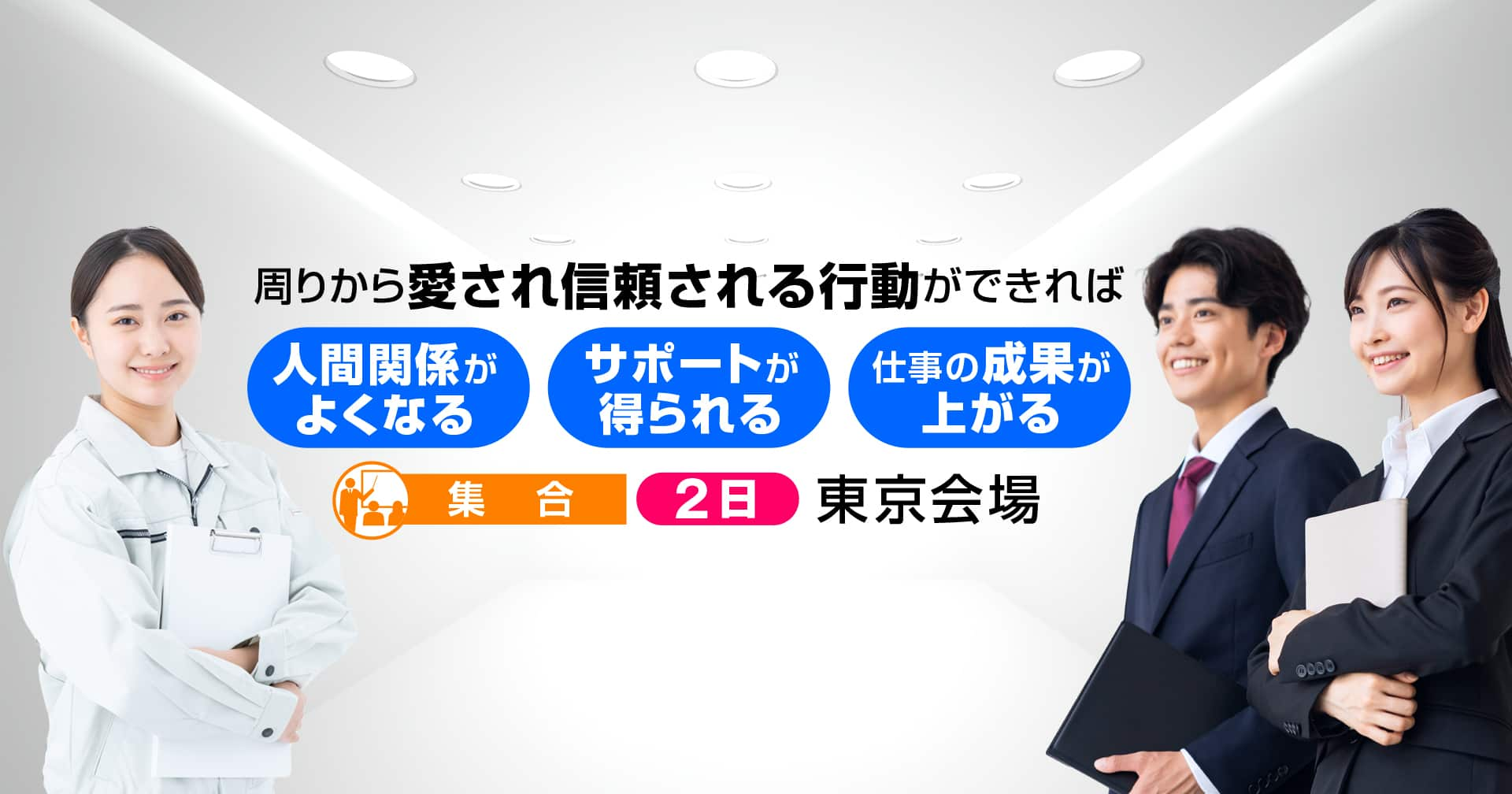

ビジネスにおいては、チーム内での意思疎通を円滑にし、顧客への提案を成功させるために言語化力が不可欠です。特に若手社員にとっては、自身の成長を加速させるための重要なスキルとなります。

言語化力は、単に情報を伝えるだけでなく、相手に理解してもらい、共感を得るためにも重要です。例えば、会議で自分の意見を述べるとき、単に「こう思います」と言うだけでなく、その根拠や背景を具体的に説明することで、説得力が増し、周囲の賛同を得やすくなります。

また、顧客に対して製品やサービスを提案する際も、その価値やメリットを明確に伝えることで、購買意欲を高めることができます。

若手社員が言語化能力を磨くことは、自身のキャリアアップにもつながる重要な投資と言えるでしょう。

言語化力不足が引き起こす問題点

言語化力が不足すると、誤解が生じやすくなり、仕事の効率が低下するだけでなく、人間関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。また、自分の意見やアイデアを適切に伝えられないため、評価されにくいという問題も生じます。

具体的には、上司への報告が不明確であれば、信頼関係を築くことができないばかりか、誤解やミス、トラブルにつながる恐れも出てきます。

また、チーム内でのコミュニケーション不足から、メンバー間の連携がうまくいかず、プロジェクトの遅延につながることもあります。

さらに、顧客に対して誤った情報を伝えてしまうと、信頼を失い、クレームにつながる可能性もあります。

若手社員の言語化力不足を放置すると、これらの問題が頻繁に発生するばかりか、本人も自信を失い、仕事に対するモチベーションが低下してしまうことにもなりかねません。人材開発の担当者としては、早期に言語化力を向上させるための対策を講じることが重要です。

若手社員が言語化能力を身につけるメリット

言語化力を身につけることで、自分の考えを明確に伝え、周囲の理解を得やすくなります。これにより、仕事がスムーズに進むだけでなく、自己肯定感が高まり、より積極的に業務に取り組むことができるようになります。

例えば、会議で積極的に発言し、自分のアイデアを提案することで、チームに貢献することができます。また、上司や先輩に的確な質問をすることで、必要な情報を得ることができます。さらに、プレゼンテーションスキルを向上させることで、自分のメッセージを効果的に伝えることができます。

若手社員が言語化力を身につけることは、仕事の効率化だけでなく、自己成長にもつながるという大きなメリットがあります。積極的に言語化力を高めるための努力をすることで、将来のキャリアパスを広げることができるでしょう。

言語化力を高めるためのトレーニング

言語化力はトレーニングによって高めることができます。訓練さえすれば、必ず身につくものなのです。

ここでは、言語化力を高めるためのトレーニングの例を2つご紹介します。

日々の業務を「なぜ?」で深掘りする

元トヨタ自動車工業副社長の大野耐一氏は、問題が発生したときに、真因にたどりつくまで、自分自身に「なぜ?」を5回以上ぶつけて考えたそうです。ここでは「テレワーク」を題材に、「なぜ?」で自分の考えを深掘りするトレーニングをご紹介します。

- なぜ、テレワークを導入するといいのか?

→場所にしばられない働き方ができるから。 - なぜ、場所にしばられない働き方ができるといいのか?

→子どもや要介護者を抱えた人も働きやすくなるから。 - なぜ、子どもや要介護者を抱えた人も働きやすいといいのか?

→「こう働くべき」という一つの価値観にしばられなくなるから。 - なぜ、「こう働くべき」という一つの価値観にしばられなくなるといいのか?

→今後は、世界中の多様な価値観の人と仕事をする機会が増えるから。 - なぜ、世界中の多様な価値観の人と仕事をする機会が増えるといいのか?

→ビジネスをグローバルに展開できるから。

これはあくまで例ですが、一つめの回答から考えが深まっていることが見て取れます。このように考えを深掘りしていくと、自分が予想していなかった答えや考え方にたどり着くことができます。日ごろから「なぜ?」と自問自答するクセをつけることで、深く物事を考えられるようになるのです。

若手社員の場合、目の前の業務に対して「なぜこれが必要なのか」「この作業の目的は何か」を自問自答することで、思考力が鍛えられます。例えば資料作成を依頼された際に、「この資料は誰に、どのような目的で使われるのか」を明確にすることで、より質の高いアウトプットが可能になります。業務の背景や目的を理解することで、単なる作業ではなく、より意味のある仕事として取り組むことができるからです。

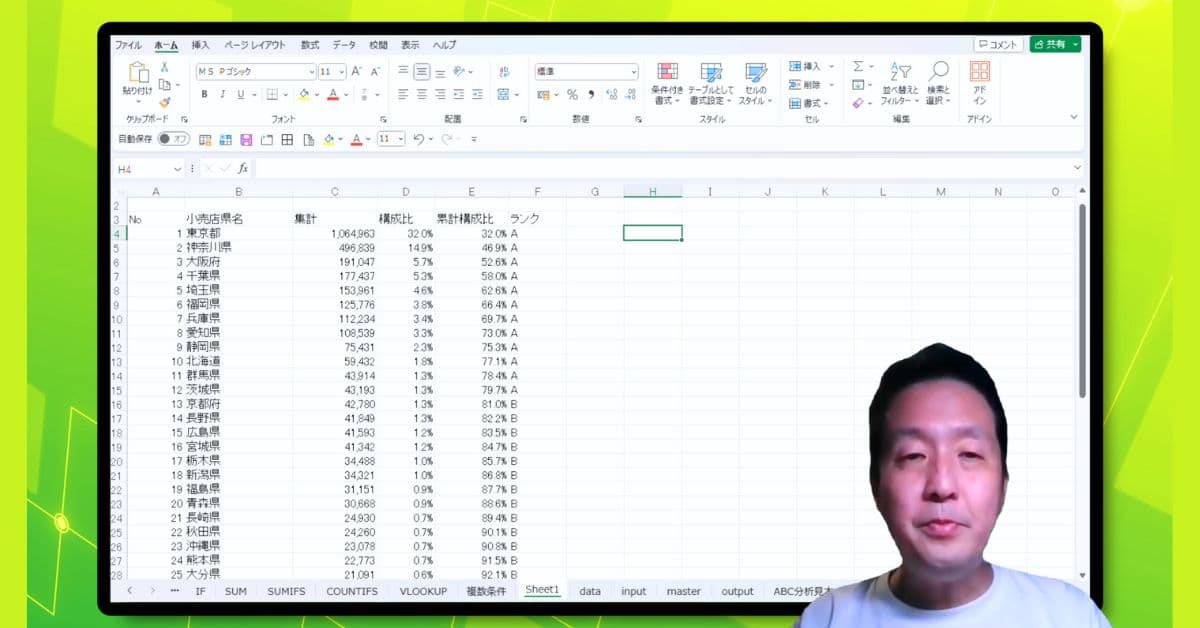

また、問題解決能力も向上し、より効果的な方法を見つけることができるようになります。例えば、売上データ分析を依頼された際に、「なぜこのデータが必要なのか」「この分析結果をどのように活用するのか」と深掘りして考えることで、分析の方向性が定まり、より有益な情報を提供することができます。

このように「なぜ?」と問うことで考えを深掘りする習慣を身につけることは、言語化力を高めるための第一歩となります。常に疑問を持ち、考え続けることで、思考力が鍛えられ、より深い理解を得ることができるようになります。

質問の型を身につける

自分の思いや考えを伝えるために欠かせないスキルの一つが「質問力」です。人とのコミュニケーションは、自分の意見を一方的に話すだけではうまくいきません。相手の考えや意見を汲み取り話すからこそキャッチボールが生まれるのです。そのために「質問力」が求められます。

質問には、最初に学ぶべき「型」が存在します。それは「起承転結」です。おとぎ話の「浦島太郎」を題材にして考えてみましょう。乙姫は浦島太郎になぜ玉手箱を渡したのかを乙姫に質問してみます。

起(前提):浦島太郎の玉手箱について質問します。

承(具体的内容):なぜ、あなたは浦島太郎に玉手箱を渡したのでしょうか?

転(私見・仮説):受け取れば開けたくなるのが人情だと私は考えます。

結(答えてほしいポイント):玉手箱を渡した乙姫様の気持ちについて聞かせてください。

「起」で何の質問かという前提を語ったうえで、「承」では具体的な質問内容を示します。そして「転」では私見や仮説をつけたし、「結」で相手に答えてほしいポイントを念押しします。大半の人が「承」で終わってしまうのですが、重要なポイントは「転」で私見や仮説、その根拠となるデータ、質問の理由をしっかりと伝えることです。

起承転結の型を使って質問することで、相手の頭にすっと質問が入っていき「何が聞きたいのかわからない」という質問になることを防ぐことができます。

職場でもこの「質問の型」を応用することができます。例えば上司がテレワークをやめてリアルワークに戻すと言い出したとします。「なぜやめるのか」の真意を質問の型で聞き出してみましょう。

起(前提):部長に、テレワークの件で質問させていただきます。

承(具体的内容):なぜテレワークをやめるのでしょうか?

転(私見・仮説):私が質問したい理由は三つあります。一つ目は、今後も感染症の流行拡大や災害などの状況において事業継続を考えなければいけないこと。二つ目は、テレワークを望む社員が多くいること。最後に、多くの企業が導入を継続している点です。

結(答えてほしいポイント):こうした中で、リアルワークに戻すことの必要性とメリットについてお答えください。

この質問の型を覚えると、端的に、要領よく質問できるようになります。職場では、1on1ミーティングなどの場で上司に質問し、フィードバックを受けることで、自身の改善点を見つけるのにも役立ちます。

質問のスキルを身につけることは、若手社員が言語化力を高めるための不可欠なステップです。積極的に質問し、コミュニケーションをとることで、自己成長を加速させることができます。

PHP通信ゼミナール『1日15分「言語化力」がグンと高まるコース』

PHP研究所では、若手社員を対象に言語化力を高めるための通信教育コースを提供しています。監修は、ベストセラー『5日間で言葉が「思いつかない」「まとまらない」「伝わらない」がなくなる本』(大和出版)の著者であるひきたよしあき氏。スピーチライターとして長年、政治家・経営者のスピーチを指南してきたひきた氏から「自分の思いや考えを言葉でまとめ、相手に効果的に伝える技術」を学ぶことができます。

本コースでは、テキストで学べるだけでなく、講演依頼が絶えないひきた氏の講義動画も視聴できます。会議や商談、上司への報連相の場面など、自分の思いや考えをうまく言葉にするための30のワークで学習を実践的に進めていきます。

本コースについては、今、若手社員の研修教育に積極的に取り組む企業からの問い合わせが急増しています。詳しい内容とデモ映像は、下のボタンから確認していただけます。

まとめ:言語化力は若手社員の成長を加速させる

言語化力は、若手社員が仕事で成果を上げるために不可欠なスキルです。日々のトレーニングや、業務での意識的な取り組み、企業が提供する研修プログラムなどを活用することで、言語化力は必ず向上します。

言語化力は、単に言葉を操る能力ではなく、思考力、理解力、コミュニケーション能力など、様々な能力の基盤となるものです。若手社員が言語化力を向上させることで、仕事の効率化だけでなく、自己肯定感を高め、モチベーション向上につながるなど大きなメリットがあります。また、若手社員の言語化力を高めることで、組織全体のパフォーマンスや、企業の競争力の向上にもつながります。言語化力向上を支援するための研修プログラムや制度を取り入れる企業は、急増しています。貴社でも取り組みを始めてみてはいかがでしょうか。

※本記事は、ひきたよしあき氏監修・PHP通信ゼミナール『1日15分「言語化力」がグンと高まるコース』のテキストをもとに編集しました。

![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)

![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)

![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)

![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)

![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)

![[新版]ケースで学ぶ 実践!コンプライアンス ~社会人として求められる考え方と行動~](/atch/el/95139_01.jpg)

![[ケーススタディ]今こそ知っておきたい コンプライアンス50 ~違反防止で終わらない。価値を高める行動へ~](/atch/el/95140_01.jpg)

![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)

![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)

![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)