若手社員の役割を再定義。組織を活性化し、主体的に成長を促すために

2025年2月17日更新

若手社員は、組織の中で新しい視点やエネルギーをもたらす重要な存在です。彼らが自身の役割を理解し、主体的に行動することで、組織全体の活性化、チームへの貢献、そして個人の成長につながります。本記事では、若手社員に期待される役割を具体的に解説し、彼らがどのように組織に貢献できるか、そのための育成ポイントを紹介します。

若手社員に求められる3つの役割

若手社員にはどのような役割が求められるでしょうか。新入社員のように細かな指示を出す段階ではない。しかし、まだ任せ切ることはできない。がんばってくれてはいるが、言われたことをこなすレベルからは脱し切れていない。ビジネスパーソンとしての基礎を築くこの時期に、職場ではどのような役割を期待されているのかを整理してみましょう。

組織の活性化を促進するキーパーソン

若手社員は、既存の枠にとらわれない柔軟な発想で、組織に新しい風を吹き込むことができます。積極的に意見を発信し、新しいプロジェクトに挑戦することで、組織全体の活性化に貢献します。

若手社員には、日々の行動でも職場の活性化に貢献できることがあります。たとえば挨拶。挨拶は職場の基本中の基本のマナーであり、そして最上の「パワフル・ストローク」です。「ストローク」とは、心理学の交流分析おいて「相手の存在を認める働きかけ」のことを言います。良い挨拶は相手の存在承認になり、存在承認の連鎖は職場の中に明るい活気を生み出します。その挨拶を、若手社員が自分から日々行っていく。ただマナーとして教えられたから行うのではなく、自分から職場の活気を創っていくのだという自覚のもとに実践するレベルを求めたいと思います。

PHP公開セミナー「若手社員研修」では、研修開始や休憩前後などのタイミングで必ず「挨拶分離法」を実践していただきます。「挨拶分離法」とは言葉を先に言ってそれからお辞儀をする、「語先後礼」のことです。職場で笑顔を心がけ、相手と目を合わせ、気持ちの良い、意欲の高い挨拶を、自分から日々行う。これだけでも組織やチームにプラスの影響力を大きく与えていきます。

他にも、応答や返事、周囲への気配り配慮など、新入社員のモデルになるような言動を通して、職場の雰囲気づくりの一役を担うことができます。頭でわかっているだけでは不十分です。実践・反復行動で身体に添わせることを通じて、職場の雰囲気を活気あるものにするキーマンとしての活躍を求めます。

変化を恐れず、主体的に行動する

若手社員に求められる役割の二つ目は「主体的に行動すること」です。若手社員研修などの機会によく聞くのが「言われたこと、指示されたことはなんとかできるようになっているが、自分から動けているかというと、そこは自信がない」という声です。上司や周りからも日頃から「指示待ちではダメだ」「自分で考えなさい」など指摘をされている人もいるかと思いますが、どうしたら自分から動けるのかを考えあぐねていることも多いようです。

発言をして間違っていたら恥ずかしい。質問をして「そんなこともわからないのか」と言われたら情けない。自分なりの解決法がもし間違っていたら上司から叱られるのではないか。そんふうに先読みをして、不正解や失敗を過度に恐れる傾向も見受けられます。

松下幸之助が提唱した「社員稼業」

PHP研究所の創設者(パナソニックグループ創業者)である松下幸之助は、「社員稼業」という考え方を説いています。自分は会社や上司に使われる立場に過ぎないという意識ではなく、たとえ一社員であっても、社員という稼業、ひとつの独立した経営体の経営者であるという意識をもって仕事をするということです。一段高い意識をもって仕事をすることができれば、おのずと上からの指示待ちという姿勢から脱却していきます。「自らの仕事の経営者」として、いかに仕事に立ち向っていくか。若手社員には、自分の仕事の意味について深く考えることで、一歩前に踏み出す力を身につけていただきたいものです。

自分から発言してみる。疑問点を自ら先輩上司に問うてみる。自ら問題解決の道筋を描いて、上司の許可を得て実行してみる。現場で捉えた状況を自分の意見として上司にフィードバックしてみる。そのような主体的な、積極的な行動を一つずつ積み重ねていくことが、若手社員に求められる役割を果たすことにつながっていきます。

また、若手社員は新しい情報や技術に対する感度が高い傾向にあります。時代の変化がますます加速している現状においては、経験が未熟であっても若手社員に大きな期待がかけられているのです。率先して新しいツールや手法を取り入れ、発信していくことは、組織全体のイノベーションを促進します。

チームを繋ぎ、円滑な連携を生み出す

若手社員は、世代間のギャップを埋め、チーム内のコミュニケーションを円滑にする役割も担います。積極的に先輩社員と交流し、互いの知識や経験を共有することで、チーム全体のパフォーマンス向上に貢献します。

最近の若手は「個」の意識が強く、チームプレイが苦手という傾向があります。そこで彼らには、チームの一員としてのスタンス、つまり仕事は個人単位のものではなく、人と繋がり合ってこそ成果や顧客満足に繋がるのだということを、しっかりと理解させる必要があります。

そして、日頃から人間関係を築き、協働のためのコミュニケーションを積極的に発動させていく。周りを巻き込み、協力を仰ぎながら、また自分も努力を惜しまずチームに貢献する。若手社員にはそうした行動が求められます。

皆さんの職場に、自分では扱えない難しい局面や自分が起こしてしまったミスを、隠すようにして逼塞(ひっそく)している若手社員はいませんか? 時には、自分の失敗さえもチームに還元しなければなりません。これは、若手社員にとっては、乗り越えるのが難しい大きな壁ともいえるでしょう。

PHP公開セミナー「若手社員研修」では、チームで協働するとはどういうことなのか、自らの気づきの中から学んでいただきます。自分のミスを自分止まりにしているのがどれだけ危険であるか、なぜチームに開示しながらすばやく対応なければならないのか、ワークやゲームで他の受講生とふれあうなかで、体得していただきます。そのなかから、周りとしなやかに連動しながら、仕事の目標に向かって進んでいく喜びも得ていただけるようです。

早期戦力化のための戦略的な育成~リーダーシップ開発

近年、企業では、変化の速い経営環境のなかで競争力を高めていくために、新たなイノベーションを起こす必要性に迫られています。そこで、若手社員のリーダーシップを開発することによって、将来を担う経営人材を早期に育てようという傾向が強まっています。

若手社員向けリーダーシップ開発

近年のリーダーシップ論では、従来のイメージとはまったく異なるリーダーシップが語られています。今、注目されているのが、舘野泰一氏(立教大学 経営学部 准教授)が提唱する新しい時代のリーダーシップの考え方です。ここで言うリーダーシップの定義は、「職場やチームの目標を達成するために他のメンバーに及ぼす影響力」。若手社員が、権限や役職に関係なく発揮できる新しい時代のリーダーシップを身につけることで、職場全体が活性化し、イノベーティブな風土づくりが実現できるというものです。

たとえば、「会議の進行をした」という大きな行動は従来のリーダーシップ行動です。しかし、新しいリーダーシップの考え方では、「上司が忙しそうにしていたから資料作成の手伝いをした」「会議の議事録を自主的にまとめてメンバーに配信した」といった職場にプラスになる行動は、立派なリーダーシップ行動と見なされます。

そして、こうしたリーダーシップ行動によって、メンバー同士の良い相互影響が期待でき、エンゲージメント(会社に対する愛着心や思い入れ)の醸成につながります。そして、職場全体がイノベーティブな風土へと変貌していくのです。

講師派遣セミナー「全員発揮のリーダーシップ入門」

PHP研究所では、舘野泰一氏との共同開発で、若手社員のリーダーシップを開発する研修を提供しています。リーダーシップ開発を通じて、若手社員の主体性・積極性を引き出し、成長の後押し、働きがいの向上、イノベーティブな職場風土づくりへの関与を促す実践的なプログラムです。人を巻き込み、組織を動かす力を身につけていただきます。

若手社員が直面する課題と解決策

若手社員は、入社2年目、3年目になって職場や仕事に慣れてくる反面、マンネリ傾向が出たり、将来に対する不安を抱いたりして、不安定な状態になることも多いものです。

- なんとなく将来が不安

- このまま仕事を続けていていいのか、転職も気になる

- 仕事が面白くなくなってきた

- 将来に対する目標は特にない

仕事の基礎スキルを固め、さらなる成長の土台をつくるべき若手社員が、こうした課題や不安を抱えたままでは、本人にも、会社にとってもマイナスです。どのように対処すべきでしょうか。

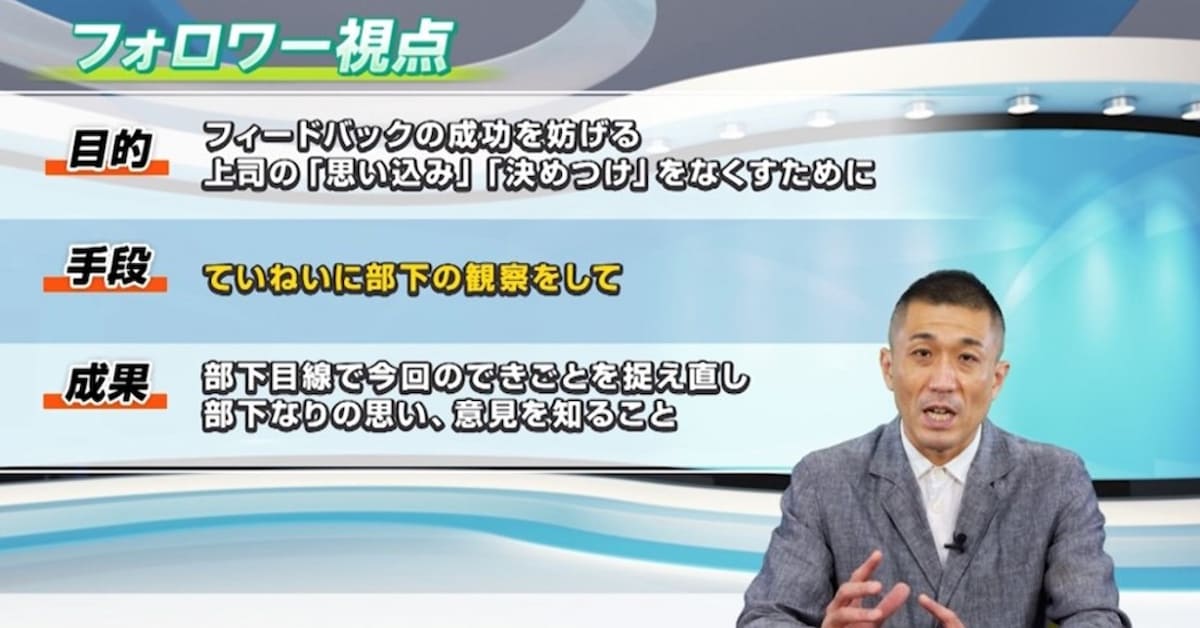

キャリアに対する不安への対処

将来のキャリアに対する不安は、若手社員にとって大きな課題です。まわり転職を考える人が増える時期であるため、会社での将来を見通せず、不安定な状態になることもあります。定期的なキャリア面談やメンター制度を通じて、彼らのキャリアプランを支援し、モチベーションを維持することが大切です。

また、公開セミナーなどを活用して、異業種交流の機会を設けることも有効でう。同じ立場の受講生と悩みを分かち合い、問題解決のヒントを見つけることで、視野が大きく広がっていきます。

仕事のレベルへの対応

仕事のレベルについていけないと感じる若手社員には、OJTや研修を通じて必要なスキルを習得する機会を提供します。個々の能力に合わせた丁寧な指導が重要です。

制度として1on1の機会を定期的に設け、成長を支援していくといいでしょう。

自学自習ができる教育体制の構築

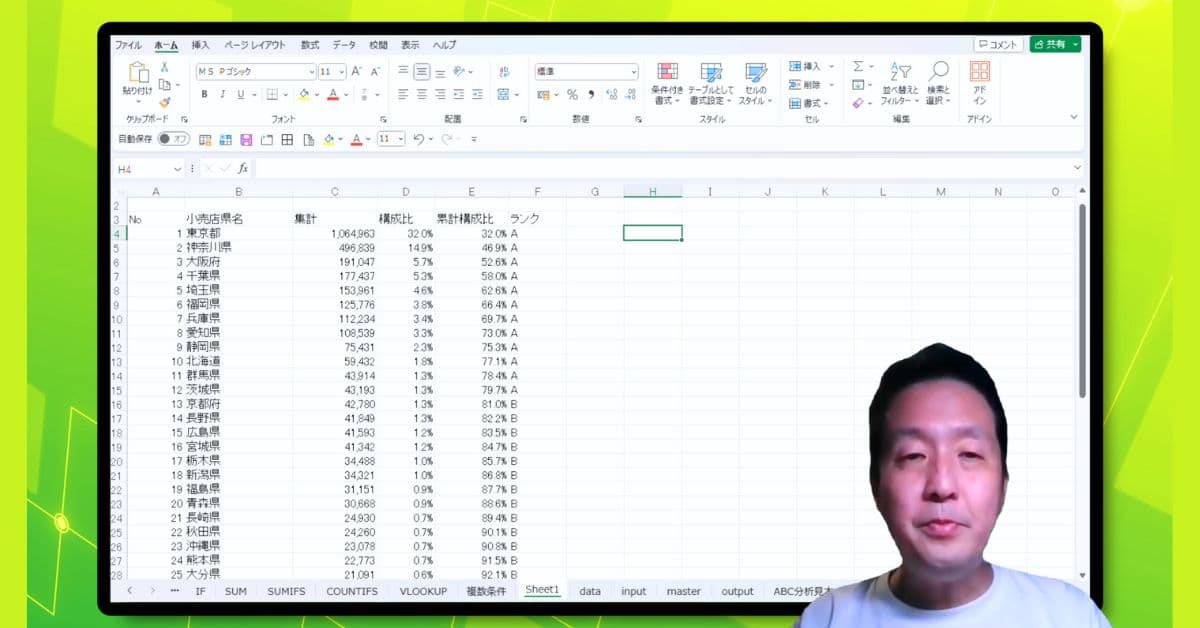

効果的な教育体制を構築することは、若手社員の成長を支援する上で不可欠です。eラーニングなど、多様な学習方法を提供し、自学自習による継続的なスキルアップを促進します。

まとめ:若手社員の成長が組織の未来を拓く

若手社員は、組織の未来を担う重要な存在です。彼らが自身の役割を理解し、主体的に行動することで、組織全体の活性化、チームへの貢献、そして個人の成長につながります。企業は、若手社員の育成に積極的に投資し、彼らが最大限に能力を発揮できる環境を整えることが重要です。

![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)

![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)

![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)

![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)

![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)

![[新版]ケースで学ぶ 実践!コンプライアンス ~社会人として求められる考え方と行動~](/atch/el/95139_01.jpg)

![[ケーススタディ]今こそ知っておきたい コンプライアンス50 ~違反防止で終わらない。価値を高める行動へ~](/atch/el/95140_01.jpg)

![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)

![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)

![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)