自分のミッションをどう作る? 個人のミッションステートメント作成方法を解説

2025年2月13日更新

不確実・不安定な状況のもと、仕事で成果を上げたり、人生を充実させるために必要となるのがミッションです。組織のミッションと個人のミッションを重ね合わせることができれば、高いモチベーションをもって日々の仕事に取り組めます。本記事では、自分のミッションステートメントのつくり方を解説します。

ミッションとは?

ミッションとは、組織や個人の「果たすべき役割」や「存在意義」のことです。現代は社会全般の変化がドラスティックで、そのスピードも加速しています。不確実・不安定な状況のもとでは、組織のミッションを明確に掲げ、判断の拠りどころをしっかりもっておかないと、進むべき方向性がわからなくなり、迷路にはまり込んでしまいます。

同じことは個人にも当てはまります。次の展開が見えにくい現代を生きる上で、「自分は何者か?」といった問いに向き合い、自分なりの答えをもっておくと、道に迷うこともなくなるでしょう。ミッションは、暗闇の道を照らすヘッドライトのような存在なのです。

参考:ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)とは? 例やつくり方、浸透方法を解説

参考:ミッションを組織に浸透させるリーダーシップとは?

ミッションステートメントの役割

ミッションを文章化することを「ミッションステートメント」と呼びます。

組織ミッションに限らず、日常生活においても、「わかっているつもりでいたのに、文字にするとなると、どう書いたらいいかわからない」といった経験は誰にもあることでしょう。頭の中では理解していたつもりでも、いざ文章化となると、自分の理解がいかに不十分で曖昧だったかに気づかされるのです。

組織のミッションは、業務の根幹を成す、極めて重要なものです。組織のメンバーがそれぞれに曖昧な理解にとどまっていたのでは、まとまりに欠けるのは当然で、業務遂行に支障が出る可能性もあります。一方、文章化されていれば、それぞれが明確にイメージすることができます。組織内において共通の認識をもつためにも、ミッションステートメントを作成することが重要なのです。

参考:課長が取り組むべき組織ミッションステートメント作成のポイント

個人のミッションと組織のミッション

個人のミッションとは、組織の目標や価値観と一致しながらも、その個人が果たすべき役割や目的を指します。これは単なる業務内容やタスクの実行を超えて、組織全体に対してどのように貢献するか、また個人としてどのような価値を提供するかというビジョンを含みます。

個人がミッションステートメントを作成することの役割としては、目的意識の形成や自己成長の促進、やりがいや充実感の向上があげられます。そして、それは、組織にも、エンゲージメントや生産性の向上といった相乗効果をもたらします。

個人のミッションを形成する要素

個人のミッションは、たとえば次のような要素から成り立っています。

組織のミッションとの整合性

組織には「果たすべき役割」や「存在意義」を示すミッションステートメントがあります。個人のミッションは、これに基づいて設計され、組織全体の方向性に調和したものになります。たとえば、地域貢献を掲げる企業であれば、個人のミッションは自分のスキルや役割を通じてどのように地域に対する働きかけを行うのかを示す要素が含まれます。

個人の価値観との結びつき

個人のミッションには、各自の価値観、スキル、情熱が反映されます。一人ひとりが仕事にやりがいを感じ、みずからの意志で自律的に成長していくモチベーションを保つためには、「自分は何者なのか?」「何をするために生まれてきたのか?」といった問いかけに向き合う必要もあるでしょう。これにより、ミッションが単なる義務感ではなく、内面的な動機に基づいて実行されようになります。

具体的な行動指針

個人のミッションは抽象的な理念に留まらず、具体的な行動指針として定義されます。これにより、日常業務の中で自分が「何をすべきか」「どうすれば価値を生み出せるか」を明確にできます。たとえば、マネジャーの立場の人であれば、個人のミッションは「メンバーの成長を支援し、プロジェクトを成功に導く」という具体的なものに落とし込まれます。

自分のミッションの見つけ方

では、どうすれば自分のミッションを確立することができるのでしょうか。

米国人経営コンサルタントのジェームス・スキナーによれば「ミッションは作り出すものではなく、書き上げるものでもなく、発見するものである」といいます。また、心理学者の諸富祥彦(もろとみ・よしひこ)氏は、「『自分の人生には、どんな意味が与えられており、どんな使命が課せられているのか』を発見し、実現していくことです」(※2)と述べています。

日米の有識者の主張にもあるように、おのおのその使命があるので「ミッションはつくるものではなく発見するものである」という考え方が、キャリア・デザインの領域でも広く支持を集めるようになってきました。この考え方に立てば、自分に与えられているミッションを発見するためには、自分としっかり向き合って、内なる声に耳を傾ける営みを重ねていくほかに手段はありません。そうはいうものの、自分の内なる声に耳を傾けるのは非常に難しいことです。

そこで、自分のもつ価値観に気づかせてくれるさまざまなツールが、キャリア・デザインの研究者たちによって開発されてきました。その一つ、「キャリア・アンカー」という概念をご紹介しましょう。

「キャリア・アンカー」~自らの価値観を知る「6つの質問」

キャリア・アンカーは、マサチューセッツ工科大学・スローン経営大学院名誉教授のエドガー・H・シャインによって理論化された概念です。具体的には自身の価値観や得意・不得意などについて、どのように自己認識しているかという「セルフイメージ」のことを指します

そして、自らのキャリア・アンカーを知るために「6つの質問」が開発されました。以下の「6つの質問」を自分に投げかけ(あるいは第三者から問いかけてもらって)、それぞれの答えを書いてみましょう。書き終わったら、ゆっくりと声に出して読み上げてみてください。

Q1.どのような仕事をしているとき、やりがいや楽しさを感じますか。

Q2.あなたの強み、特技、専門性は何ですか。

Q3.どのような理想を描いてこの会社に入社したのですか。

Q4.あなたは周囲の人から何を期待されているでしょうか。

Q5.あなたが社会のお役に立てるとしたらどのようなことがありますか。

Q6.あなたのミッションは何ですか。

自らの価値観について意識を向けることは少ないでしょうが、あえてことばを当てて言語化することで、ぼんやりしていた輪郭がはっきり見えてきます。

特に、声に出すことは脳科学的に見ても意味のあることだと言われています。自分が話したことばを自分で聞くことによって、自分の内面の価値観に気づいたり、行動変容につながる可能性が高まることを「オートクライン効果」と言います。このように、本稿でご紹介したエクササイズは、科学的な見地からも、効果性が高いことが実証されています。

ただ、ミッションは一度作ったら終わりというものではありません。なぜなら、自分自身も、自らを取り巻く環境も常に変化しますので、ミッションの内容を定期的にバージョンアップしていかないとズレが生じるからです。つまり、「ミッションを追究する旅」は生涯続くのです。

「Must」と「Want」のバランスを大切にする

ミッションを考える時、まじめな人ほど「~しなければいけない」というように、「Must」のスタンスでとらえがちですが、このスタンスは長続きしません。精神科医の清水研氏は「強い『Must』の自分がいる人たちは、『Must』の声に従って頑張ることができなくなる中年期に危機を迎える(※3)」と指摘しています。

精神的な健康状態を維持するためには、「Must」よりも「Want」を重視したほうがよいという考え方があります。「Want」は「これをしたい」という意識であり、自分の内面の深いところから湧き上がる本音です。私たちは大人になり、社会生活を営む過程で守るべき規範に縛られすぎると「Must」が重視され「Want」について考える機会が減少します。そうなると、自分の人生を生きているという感覚が薄らいでしまいます。だからこそ、自分としっかり向き合い、自らの「Want」を意識しながら生きていくことが大切なのです。

だからといって、「Must」はどうでもいい、自分のやりたいように生きていればいいというわけではありません。私たちは、社会人としてさまざまな役割を担って生きている以上、その責務を果たす必要があります。つまり、「Want」を基軸にしながら「Must」にも意識を向けていくというバランスが、充実したキャリアを形成する上で大切になるのです。

個人のミッションと組織のミッションとの擦り合わせ

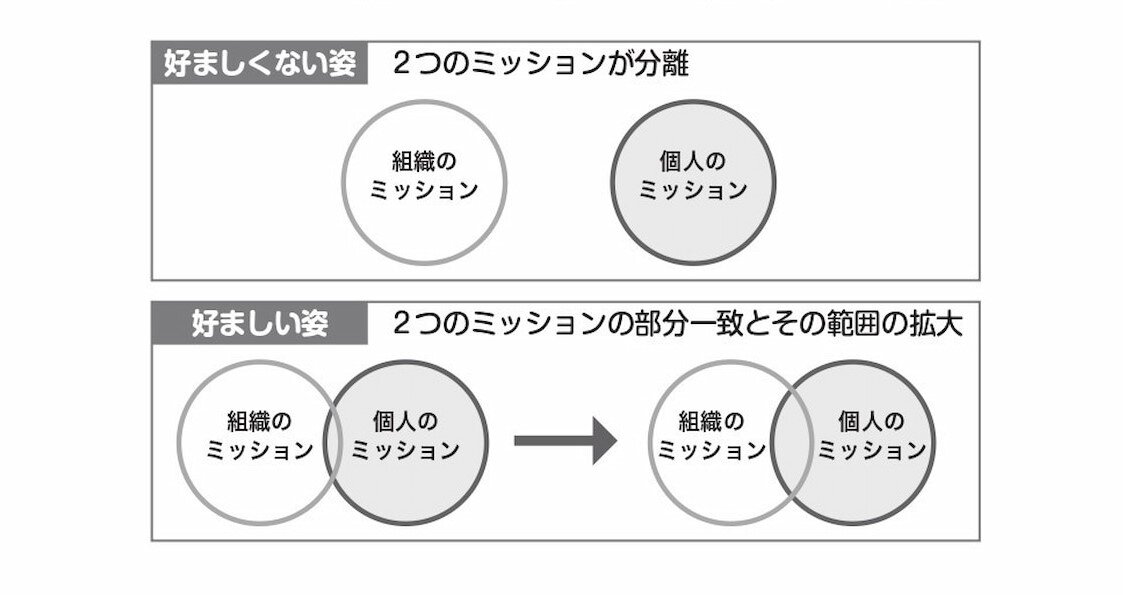

個人のミッションが明確になったら、次に、組織のミッションとの擦り合わせを行います。通常、個人のミッションと組織のミッションが完全に一致することはまずありません。もしも両者に重なり合う部分がまったくなかったとしたら、その組織の仕事に対してモチベーションを維持するのは非常に困難でしょう。これは好ましくない状態であるといえます。

好ましいのは、2つのミッションが部分的に重なっていて、その範囲が時間の経過とともに拡大していく状態です。次の質問を考えてみてください。

問1 あなたが所属する組織のミッションはどのようなものですか。

問2 あなたのミッションと所属組織のミッションは、どのような点で重なっていますか。

この問いかけにより、たとえわずかでも個人のミッションと組織のミッションに関わりがあることがわかれば、個人のモチベーションはグッと向上することでしょう。「自分は意味のある仕事をしている」という実感がもてるからです。

組織の仕事を「自分ごと化」できたら、毎日の仕事が楽しくなり、困難も乗り越えられるようになるはずです。さらに「自分と組織のミッションが重なり合う部分」を少しずつ拡げていけるよう努力することで、仕事のやりがいも大きくなっていくのです。

まとめ:個人のミッションステートメントをつくる

不確実・不安定な状況のもと、仕事で成果を上げたり、人生を充実させるために必要となるのが個人のミッションです。個人のミッションは、組織のミッションとの整合性や個人の価値観、具体的な行動指針などの要素が含まれます。個人のミッションを確立することは、本人のやりがいを高めることにつながるだけでなく、組織にもエンゲージメント向上などの相乗効果をもたらします。個人のミッションを確立するためには、キャリア・アンカーを知るための「6つの質問」といった考え方を参考にするとよいでしょう。

※1 出典:『心をひらく あなたの人生を変える松下幸之助』ジェームス・スキナー著/柴田博人監修/PHP研究所経営理念研究本部監修(PHP研究所)

※2 出典:『夜と霧 ビクトール・フランクルの言葉』諸富祥彦著(KKベストセラーズ)

※3 出典:『もしも一年後、この世にいないとしたら。』清水研著(文教社)

※本記事は、PHP通信ゼミナール『仕事のやりがいを高め、自律的に成長するための「5つの原則」』のテキストを参考に制作しました。

PHP通信ゼミナール

『仕事のやりがいを高め、自律的に成長するための「5つの原則」』

松下幸之助の思想・哲学に基づいたフレームワーク「5つの原則」を学ぶことで、自己成長のための方策を明らかにし、実践につなげるためのコースです。

執筆:的場正晃(PHP研究所 経営共創事業本部 本部長)

![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)

![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)

![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)

![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)

![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)

![[新版]ケースで学ぶ 実践!コンプライアンス ~社会人として求められる考え方と行動~](/atch/el/95139_01.jpg)

![[ケーススタディ]今こそ知っておきたい コンプライアンス50 ~違反防止で終わらない。価値を高める行動へ~](/atch/el/95140_01.jpg)

![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)

![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)

![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)