新入社員のメンターに求められる資質とスキル

2023年9月25日更新

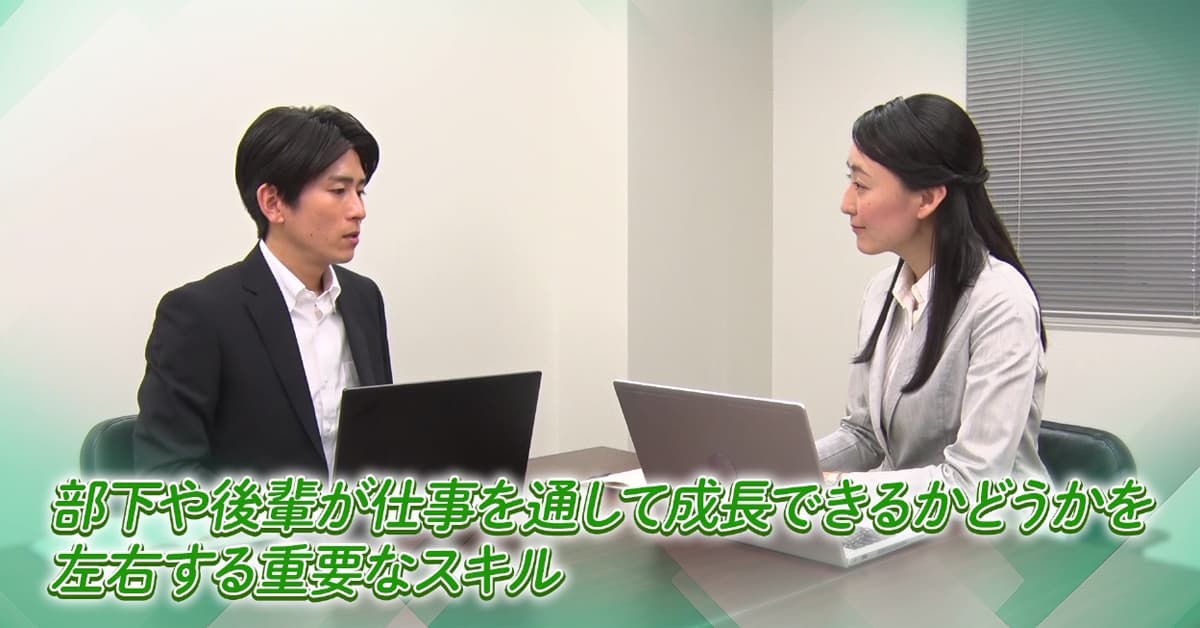

若手社員がメンターとして指導・支援し、新入社員を育成する手法が、各企業で成果をあげています。では、メンターとなる人には、どのような条件(資質・スキル)が求められるのでしょうか。

INDEX

新入社員のメンターをどう育成する?

新入社員を育成するにあたって、導入研修や最近ではオンラインでの教育など、企業によってさまざまな工夫がなされていると思います。その一環として、「入社数年目の若手社員にメンターを務めてもらう」という方法があります。これをうまく機能させることで、新入社員はスムーズに会社に溶け込み、社会人として順調なスタートを切ることができるでしょう。

メンターの役割と「メンタリング」

新入社員の指導員としての基本的な役割は、「仕事を教えること」と「社会人として育てること」だといえます。価値観が大きく変化し続けている現代社会において、企業が新入社員を育てていくためには、従来型の「仕事だけを教えるOJT」では不十分になっています。仕事のスキルだけではなく、「新入社員の行動・やる気(=Do)、さらに夢・志(=Be)まで踏み込んだ指導」が求められているのです。いわば「心の領域まで踏み込んだ指導」をしていくわけですが、これに関して「メンタリング」を採り入れた「支援型の指導」が注目されています。

メンタリングとは、「対話による気づき」「助言」によって相手との関係を築き、相手が自発的・自律的に成長していくことを促す育成方法のことです。

参考記事:メンター制度が注目される理由とは? 導入の目的や手順、メリット、注意点を解説│PHP人材開発

メンターに求められる条件~資質とスキル

「メンタリング」を行う人を「メンター」と呼びます。新入社員の指導を担当してもらう若手社員には、まずこのメンターを目指してもらう必要があります。メンターに求められる資質とスキルについてご紹介しましょう。

メンターに求められる主な資質

- 面倒見がよく、親身になって相談にのれる

- 社会人として、企業人として自立している

- 会社の規律を守り、模範行動を示せる

- コミュニケーション力に長けている

- 変化に気づく観察力がある

メンターに求められる主なスキル

- 「聞き上手」になる傾聴力をもつ

- 「明確化」と「質問」を通じて相手の思いをくみとる

- 相手が自分で考え、答えを出すように導く

- 相手から「引き出す」質問をする

- 相手の意欲を引き出す「ほめ方」と「叱り方」ができる

メンターになってもらう若手社員に、これらすべてが備わっていなかったとしても、人事部をはじめ周りの人たちが支えながら、メンター自身も成長していけるように仕向けることが重要だといえるでしょう。

新入社員とのコミュニケーション 3つのポイント

メンターは、年齢が近い先輩として、新入社員に共感しながら、自ら気づき、考えるきっかけを与える役割を果たしていかなければなりません。そのためには、コミュニケーションをとる際、次の3つのポイントに留意する必要があります。

(1)価値観が異なっていても、まずは受けとめる

時代は激しく変化し続けており、また個性を尊重する風潮が強くなった昨今、数年の年齢差でも価値観が合わない可能性があります。しかしそれを頭ごなしに否定せず、まずは受けとめて、そのままの相手を認めることで信頼関係を築いていきます。

(2)相手のよいところを見いだす

人はつい相手の欠点を見てしまいがちですが、指導員はできるだけ新入社員のよいところを見つけて、ほめることが大切です。

(3)自分の考えや価値観を押しつけない

新入社員教育に限らず、価値観が異なる相手に自分の価値観を押しつけるべきではありません。指導員は、「こういう考え方もある」といった具合に、新入社員の視野を広げていけるようなコミュニケーションを工夫するべきでしょう。

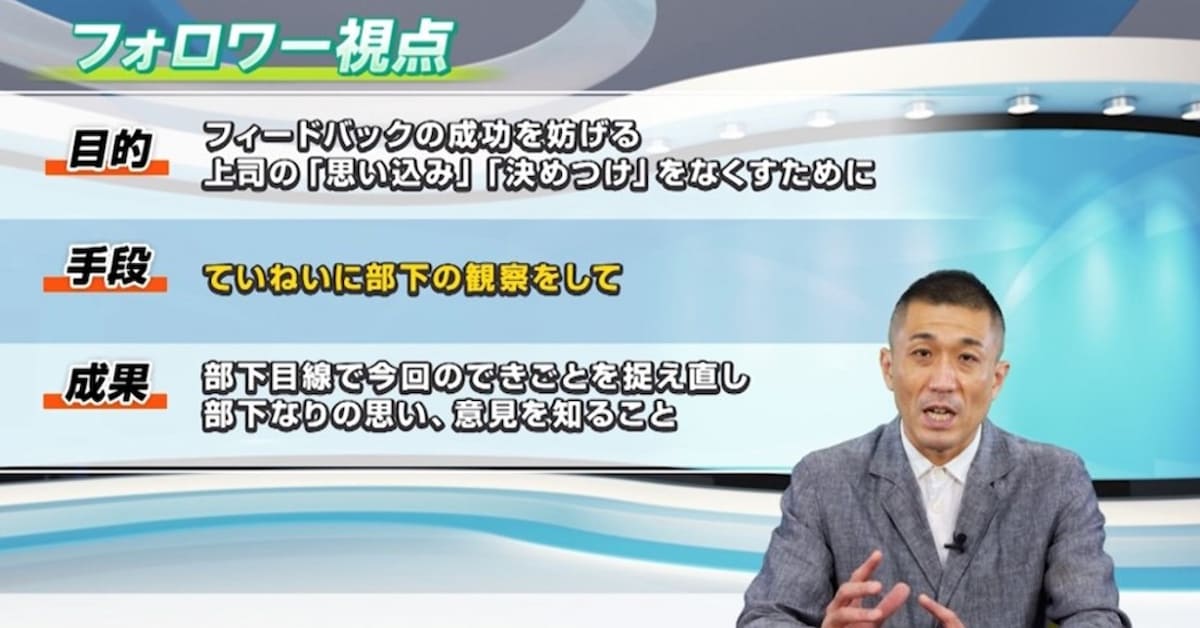

「傾聴」「質問」「承認」~コミュニケーションの手順

メンターが心得ておくべき「コミュニケーションの手順」をご紹介しましょう。次の手順をマスターしてもらうことで、新入社員が自立型人材に育っていく可能性が大きく広がっていくはずです。

(1)新入社員の話を「傾聴」する

「傾聴」とは、単に相手の話を「聞く」のではなく、「相手の気持ちになって話に耳を傾ける」ことだといえます。傾聴を通して相手の心の内が明らかになり、メンターは新入社員の考えがよく理解できるようになります。

(2)「質問」をして「気づき」を促す

傾聴して相手の心の内が見えてきたら、次に、その新入社員が自立に向けて何に取り組み、どう行動すればいいのかを想定し、それを新入社員自身に考えさせるような質問を投げかけます。いい換えれば、「目指すべき目標を自覚させる」ということです。

(3)相手を「承認」し、励ます

傾聴から質問を経て、新入社員が自分のなすべきことを自覚し、前向きに取り組む発言や行動が見て取れたら、メンターはそのことを「承認」し、さらに後押しできるように励ましていきます。

「傾聴」「質問」「承認」のスキル

「傾聴」のポイント

・話は途中でさえぎらずに、最後まで聴く

・相手の気持ちに肯定や同意を示すように、話を聴いているときに、適度に相づち、うなずきをはさむ

・話の要点を短くまとめて、繰り返す

・頭ごなしに批判をしない。上からの目線でアドバイスをしない

「質問」のポイント

・「限定質問」ではなく「拡大質問」を工夫する

「何かアイデアがありますか?」といった「ある」か「ない」かで答えるような限定質問をすると、「ありません」と答えられた時点で会話が終了します。これに対して、「〇〇君ならどんな方法を試してみますか?」といった具合に、相手の考えを引き出す拡大質問をすることで、新入社員の「考える力」や「自分の言葉で話す力」を伸ばすことができます。

・「過去質問」と「未来質問」を使い分ける

失敗の分析を行う際には、「うまくいかなかった原因は何だと思いますか?」という過去質問を行います。これに対して前向きな考えや姿勢を引き出す際には、「同じ失敗を繰り返さないためには、何をどう改善したらいいと思いますか?」という未来質問を投げかけます。

「承認」のポイント

・過去と現在とを比較し、成長した部分を評価する

以前できなかったことができるようになったり、前回よりも上達したりしたことを評価し、「できるようになったね」「上達したね」といった声かけをして、新入社員のモチベーションを高めていきます。

・具体的な事実や行動をとりあげて承認する

新入社員が実際に行った行動やつくった物などをとりあげて、正当に評価し、承認し、励ましの言葉を投げかけていきます。ただし、むやみやたらとほめていたら、かえって信用されなくなることもあるので、事実に沿って正当に評価することが重要です。

新入社員とともにメンターも成長する

入社数年目の社員にメンターを務めてもらう場合、その社員自身が「自分に本当に後輩の指導ができるのだろうか?」と不安になることもあるでしょう。しかし、数年の経験があれば、新入社員よりもはるかに社会人・企業人としての知識や実力が身についています。これをまず自覚してもらい、自信をもってもらうことが大切です。そのうえで何か足りないところがあれば、後輩への指導を通じて学んでもらうよう仕向けていくのです。

新入社員からすれば、「自分を教育するために年の近い先輩が頑張って勉強している姿」を見ることで、親近感や尊敬の念が湧いてくるはずです。そのような「学び合い」の関係性がつくれるように、会社として指導員を導いていくことが肝要です。

※本記事は、PHP通信ゼミナール『新入社員指導・支援の実践コース』のテキストを抜粋・編集して制作しました。

![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)

![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)

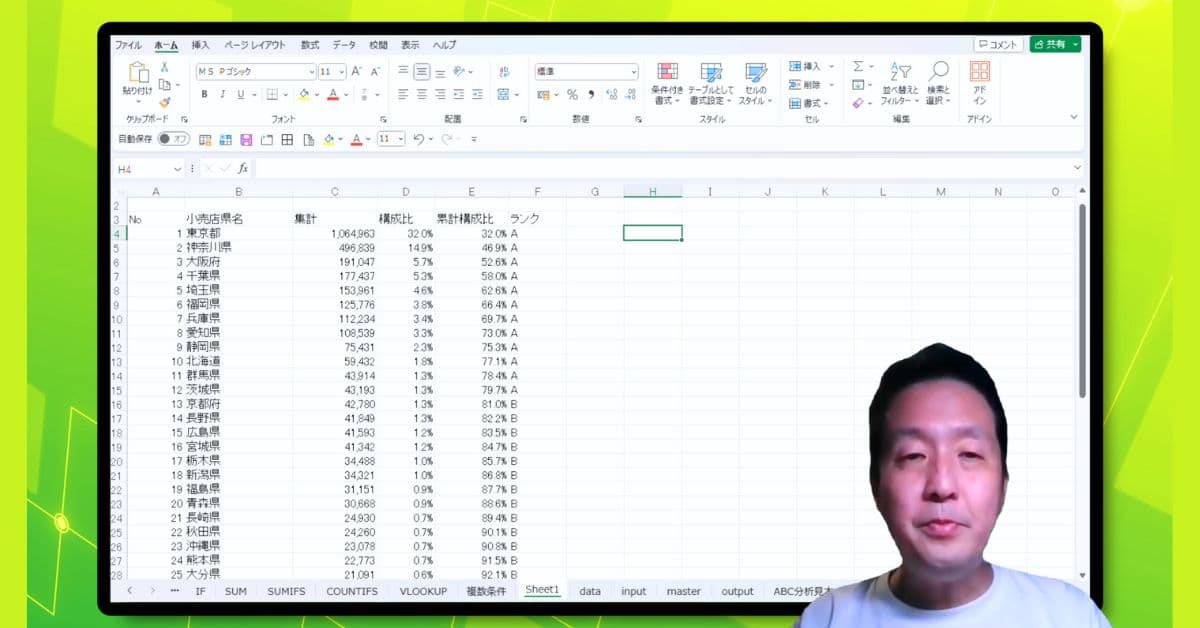

![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)

![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)

![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)

![[新版]ケースで学ぶ 実践!コンプライアンス ~社会人として求められる考え方と行動~](/atch/el/95139_01.jpg)

![[ケーススタディ]今こそ知っておきたい コンプライアンス50 ~違反防止で終わらない。価値を高める行動へ~](/atch/el/95140_01.jpg)

![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)

![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)

![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)