ドラッカーと松下幸之助~共通する成功の鍵とは!?

2024年8月 1日更新

「マネジメントの父」と呼ばれる学者のピーター・ドラッカーと「経営の神様」と呼ばれるパナソニック創業者の松下幸之助。両者のマネジメント論、人間観には共通する点が多々あった。本稿ではその哲学の共通点から経営の極意について考察する。

INDEX

ドラッカーと松下幸之助~背景にある共通の視座

「マネジメントを発明した人物」としてドラッカーが日本の経営者に与えた影響ははかり知れない。ドラッカーが一書を著わすごとに、多くの経営者たちは、世界や日本がどのような潮流に直面しているかを学んだ。いわばドラッカー本は日々のマネジメントを改善するための処方箋のような価値があったのではないだろうか。

同じように高度成長期から日本の経済界に大きな存在感を示し、世の経営者に経営の本質とは何かを訴え、啓発した人物に松下電器の創業者・松下幸之助がいる。松下は三人で始めた会社を一代で世界的エレクトロニクス企業に育て上げ、「経営の神様」と呼ばれるまでに、立志伝中の人物となった。また旺盛な執筆活動によって、晩年まで正しい経営の啓発に努めた。

この二人の論を同時に学び、高い品質の経営を心がけることができた経営者、管理者も多かったのではないだろうか。松下の著作を読んだあと、ドラッカーの著作を読んであらためて納得する。またその逆のパターンを経験したビジネスマンもいたことだろう。

ドラッカーと松下は、語る体系こそ違っていたが、指摘する要諦は同じことも多い。たとえば、ドラッカーは著書『現代の経営』で分権制組織の重要性を語った。一方、松下は実際に松下電器の経営に際して、自ら思索した末に日本初ともいう事業部制組織を採用した。これは偶然ではない。二人の哲学が経営組織に対して同じ視座を持っていたからではないだろうか。

二人の思考はともに経営を、売上げをあげるためだけの、企業経営のためだけの技術とはしなかった。その根底には、個の人間が社会においていかに生き生きとそれぞれの役割を果たせるかという、共通の視座があった。その共通点を順に整理しておこう。

共通点(1)―人間観 「人間が中心である」

まず、重要なのはドラッカーも松下も、何より人間の存在意義を中心に考えたことである。

ドラッカーは、人間は本来社会的な存在であり、人間がその社会で幸せであるためには、社会そのものが正しく機能する社会でなければならないと考えた。また著書『産業人の未来』で、「社会に関する一般理論」として、人間と社会の関わりについて、一人ひとりの人間が社会的な位置と役割を与えられなければならない、そしてその社会の権力には正当性がなければならないと説いた。

松下は、実業の現場で多くの社員を預かり、長年指導する中で、社員がそれぞれすばらしい可能性を発揮し、成長する姿を何度も見聞した。それゆえに、あらゆる人間の本質はダイヤモンドであり、一人ひとりが尊重されなければならないと考えていた。

ドラッカーと松下がそうした人間観を抱くようになった原因も共通している点がある。それは二人が体験した社会の紊乱と戦争である。

ドラッカーは経済至上主義が破綻し、混乱したヨーロッパを席巻する全体主義の台頭を見た。そして、自らも身一つで難を逃れる経験をした。個々の人間の尊厳が次第に喪われていく当時の現実こそ、ドラッカーの原風景であったといえる。

一方、松下にとっても戦禍は、経営者から思想家への大きな転機となった。戦後間もなく、PHP(Peace and Happiness through Prosperity=繁栄を通じて平和と幸福をもたらそう)研究を始めるが、その問題意識は、万物の霊長であるはずの人間が、いたずらに戦争や貧困に苦しんでいるのはなぜか、というところにあった。そして、それは人間が自らの本質を生かさず、正しい道を歩んでいないからだ。お互い人間の本質はダイヤモンドの原石のようなものであるという自覚を高め、然るべく磨けば、繁栄、平和、幸福は必ず生み出せるはずだと考えたのである

共通点(2)―成功観 「強みを生かす」

しからば、人間一人ひとりは社会において、どのような生き方をするのが望ましいのであろうか。この点について、ドラッカーと松下は、人生の成功は経済的な成功ではないと考えた。二人がともに問うたのは、何が人間を幸せにするのかであり、それは人間がいかに社会に処を得るかという問題であった。

その答えをドラッカーは個々の人間の「強みを生かす」ことにあると訴えた。そのため人々に、「君は何によって憶えられたいのか」と問い続けた。ドラッカーは、これからの社会はますます組織社会になると論じている。その組織社会で、コミュニティで、人間は自らの能力を発揮し、自己実現し、社会に貢献できるということ。それが人間の幸せ、つまり成功に繋がるとした。

松下は、自身が所得番付一位となり、経済的に成功した第一人者となった。しかし、人間が成功するということについては、経済的成功がすべてであるとは考えなかった。ではどんな成功が望ましいのか。松下は「人間としての成功」という表現を使っている。地球上の六十億の人間は誰一人同じ人はない。みな違った特質、天分を与えられている。だとすれば、それぞれ違う自分に与えられた天分を生かしきり、自分も満足すると同時に、周囲の人をも喜ばす。その姿こそ人間としての成功ではないかと説くのである。「経営者として成功したかもしれないが、自分は一人の人間として成功したのか」と、松下は常に自問し反省していた。

二人は人間の社会的存在を重視するところから、人間の成功の形についても同じような哲学を抱いていた。

共通点(3)―経営観 「経営の普遍性とその目的」

三つめの共通点は、経営、マネジメントの普遍性とその目的である。 経営は企業経営の範疇に限定されるものではない。個々の人間の成功のあり方を考えたとき、また社会の中心が企業を含む、より多様な組織の集合であることを考えると、経営、マネジメントの意義は、おのずと金儲けのための手段とは捉えられなくなる。

経営とは、個人の人生の歩み方からあらゆる組織、社会全体にも必要なものであり、だからこそ、経営者、管理者にとどまらず、万人にとって必要な道具になるのである。

そして経営の普遍的にして究極の目的は、人間を組織や社会において成り立たせ、幸せにすることである。現代の経営は、目標管理、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス等いたずらに細分化されて、その本質が見失われがちだが、本来の目的を忘れてはならない。

そして、最後に大事なことはドラッカーも松下も、経営を知識の集積とは考えなかったことである。ドラッカーが思索したのはあくまで経営の原理原則であって行動マニュアルではない。また松下も、「経営学は教えられても経営は教えられない」と述べていた。万人が求めるべき経営は、万人が知識として覚えるものではなく、原則として認知しつつ自らの思索によって深め、体験によって会得されなければならない。

哲学する姿勢

このように二人の共通の視座をふまえたならば、現代の経営者、管理者も知識として経営を学ぶのではなく、原理原則を自ら把握する訓練を日常の行動に課すべきではないだろうか。では何から始めるか。とくに訴えたいのは、日々のなりわいの中で、自問自答の機会をふやしてほしいということである。「自分はこの組織でうまく役割を果たしているか」「部下は仕事にやりがいを感じているか」ドラッカーも松下も、激変する社会を眺めながら、「これでいいのか」を問い続けた。哲学者のごとく思索を重ね、目の前の現象の本質は何かを考えた。

社会や自分の行く末を、自分なりに何が正しいかを考え続け、そうした〝哲学する姿勢〟を意識して、経営のコツを悟り人生の知恵を身につけていく。そうした努力こそまさに自分自身に課するイノベーションであり、ドラッカーや松下幸之助の教えを体験的に学び、成長することに繋がるのではないだろうか。

経営者・後継者限定「松下幸之助経営塾」

松下幸之助の経営理念・哲学を学ぶ、経営者・後継経営者のための研修セミナー。PHP研究所が長年の研究を基にご提供する充実の10カ月プログラムです。

渡邊祐介(わたなべ・ゆうすけ)

PHP理念経営研究センター 代表

●専門分野:松下幸之助研究、日本経営史

1986年、PHP研究所入社。普及部、出版部を経て、95年研究本部に異動、松下幸之助関係書籍の編集プロデュースを手がける。 2003年、大阪大学大学院経済学研究科博士前期課程(日本経済・経営専攻)修了。松下幸之助を含む日本の名経営者の経営哲学の研究や、 経営理念の継承・伝播について調査を進めている。 また、多くの経営者を訪ね、インタビューを重ねている。著書に『ドラッカーと松下幸之助』『松下幸之助物語』(いずれもPHP研究所)等がある。

![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)

![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)

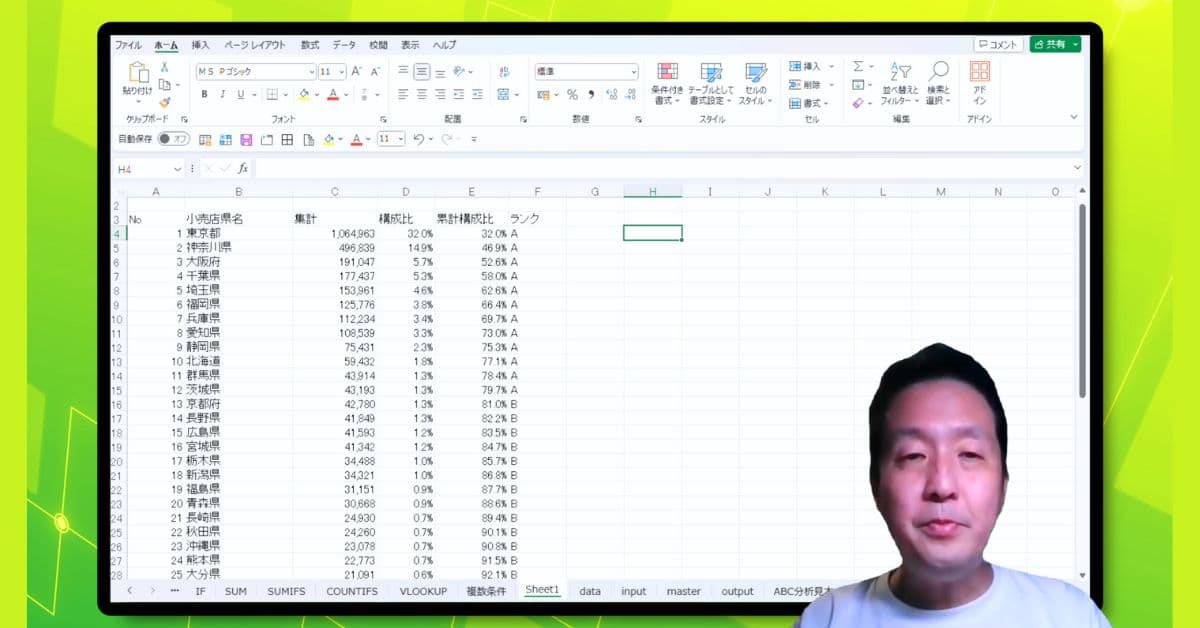

![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)

![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)

![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)

![[新版]ケースで学ぶ 実践!コンプライアンス ~社会人として求められる考え方と行動~](/atch/el/95139_01.jpg)

![[ケーススタディ]今こそ知っておきたい コンプライアンス50 ~違反防止で終わらない。価値を高める行動へ~](/atch/el/95140_01.jpg)

![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)

![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)

![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)