「越境学習」と「エフェクチュエーション」とは? 今話題の理論から何を学ぶか

2025年5月15日更新

越境学習とエフェクチュエーション。不確実性の高い現代を生き抜く私たちにとって、知らなかったでは済まされない、今産業界で注目されている2つの理論について、専門家がその意義を語り合います。

法政大学 教授 石山恒貴(いしやま・のぶたか)

一橋大学社会学部卒業、産業能率大学大学院経営情報学研究科修士課程修了、法政大学大学院政策創造研究科博士後期課程修了、博士(政策学)。一橋大学卒業後、NEC、GE、米系ライフサイエンス会社を経て法政大学大学院政策創造研究科教授。著書に、『越境学習入門』(共著、日本能率協会マネジメントセンター)など。主な受賞:2021年経営行動科学学会優秀研究賞(JAASアワード)など。

神戸大学 准教授 吉田満梨(よしだ・まり)

神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程修了(商学博士)、首都大学東京(現・東京都立大学)都市教養学部経営学系助教、立命館大学経営学部准教授を経て、2021年より神戸大学大学院経営学研究科准教授。専門はマーケティング論で、特に新市場の形成プロセスの分析に関心を持つ。著書に、『エフェクチュエーション優れた起業家が実践する「5つの原則」』(共著、ダイヤモンド社)など。

概念を知ることで経験や行動に意義を見出す

吉田 石山先生のご研究されている越境学習も、私が関心のあるエフェクチュエーションも、学界ばかりでなく、産業界から非常に注目されていますね。

石山 実務家の方々の実感に合っているようです。越境学習とは、簡単に定義すると、自分が心の中でホームと思う場所とアウェイと思う場所を行ったり来たりして刺激を得る学びのことです。 ホームと思う場所とは、よく知っている人たちがいて、社内用語とかも通じる、安心できるけど刺激がない場所。アウェイと思う場所とは、見知らぬ人たちがいて、言葉も通じないけれど刺激がある場所。両者のあいだにある境界を行ったり来たりすることで学びを得るのが越境学習です。 そんな行ったり来たりを漠然と実体験していたことがある人にとっては、越境学習の考え方によって整理されることで、「こういうことだったのか!」と理解され、支持されるようになったと思います。

吉田 言葉を知って整理できたことで、「あれは自分にとって重要な学びだった」という感覚を持たれる方が多いということですね。エフェクチュエーションも、実務家の方から同様の反応をいただくことが結構あります。

石山 まだ「越境学習」という言葉が知られていなかった頃、講演をすると聴講者から、「私がやっていたことが承認されたみたいで、本当にうれしかった」という反応がよくありました。やっていることが周囲から「おかしい」と言われ、自分は間違ったことをしているのではないかと思っていたことが、逆に意味あることだったと認知でき、学びが深まったというのです。

同じようにして、無意識に行なっている実践がうまくいっていると思っていた人が、「実はこれはエフェクチュエーションだったんだ」「コーゼーションだけに意味あるのではなかった」と、見方が深まることもあるのでしょう。

エフェクチュエーションとコーゼーション

エフェクチュエーション:熟達した起業家に対する意思決定実験から発見された、高い不確実性に対して予測ではなくコントロールによって対処する思考様式のこと。

コーゼーション:目的(たとえば、新事業の成功)に対する正しい要因(成功するための最適な計画)を追求しようとする思考様式のこと。

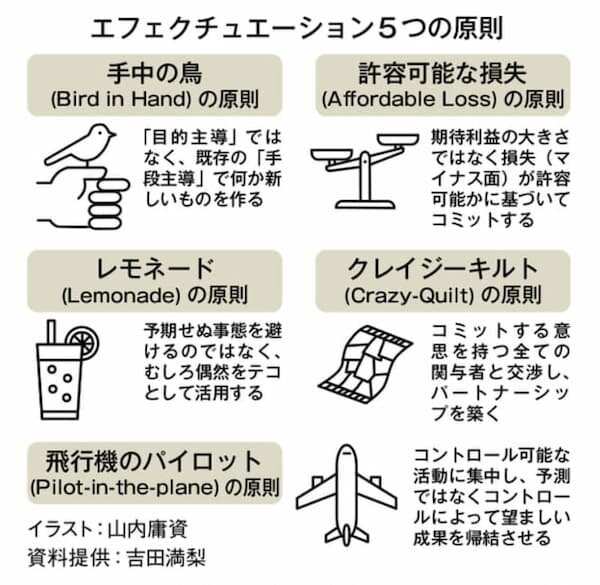

エフェクチュエーション5つの原則

・手中の鳥(Bird in Hand)の原則

「目的主導」ではなく、「既存の手段主導」で何か新しいものをつくる

・許容可能な損失(Affordable Loss)の原則

期待利益の大きさではなく、損失(マイナス面)が許容可能かに基づいてコミットする

・レモネード(Lemonade)の原則

予期せぬ事態を避けるのではなく、むしろ偶然をテコとして活用する

※英語のことわざ "When life gives you lemons, make lemonade."

「人生がレモンをくれたら、レモネードを作ろう。」という表現から。

・クレイジーキルト(Crazy-Quilt)の原則

コミットする意思を持つ全ての関与者と交渉し、パートナーシップを築く

・飛行機のパイロット(Pilot-in-the-plane)の原則

コントロール可能な活動に集中し、予測ではなくコントロールによって望ましい成果を帰結させる

アイデンティティの変化に大きな学びがある

吉田 エフェクチュエーションの研究には、越境学習のようにメタ理論が明確でなく、ヒューリスティックス(経験則)として抽出された行動様式や思考様式に焦点が当てられます。醸成される能力をきちんと計測しようとか、言語化しようという姿勢は、越境学習の研究のほうが強いのではないでしょうか。エフェクチュエーションの実践により獲得されるコンピテンシー(能力)は、越境学習によって獲得されるものに類似しているのではないかと思っています。

越境学習を経験することで、個人や組織にどういった学びがもたらされるとお考えでしょうか。

石山 越境学習の効果や意義についてはわかりにくい面があります。たとえば、企業の人材育成担当者が越境学習の研修教育や仕組みを導入したいと上層部に提案すると、「それだけお金をかけるのなら、どういうKPIで判定する?ROIはどうなる?」などと問い詰められることがあると聞きます。でも、学習全般にいえることですが、必ずしも完全に数字には還元できませんし、無理に還元するとかえって数字の信頼性が問われてきます。

越境学習のメタ理論として実践共同体論、さらにその基礎にある状況論が挙げられます。それらによると、学びとは「アイデンティティの差分や変化」とみなされます。ジーン・レイヴとエティエンヌ・ウェンガーの共著である『状況に埋め込まれた学習』(産業図書)の中で、実践共同体として、禁酒に取り組む団体(アルコホーリクス・アノニマス)の例が紹介されています。

吉田 どんな例でしょうか。

石山 その団体に入ったからといってアルコール依存症が完全に治るとは考えられていないのですが、参加者との対話を通して自分がアルコール依存症であることを認識し、お酒を断つ努力をするようになります。

最初は新参者として「先輩の話を聞く自分」というアイデンティティが生まれ、慣れてくると「参加者と対話する自分」、ついには古参者として「後輩にアドバイスをする自分」といったように、アイデンティティが変化します。

この「アイデンティティの変化」自体が重要な学びなのです。越境学習をするとスキルが身につくなどの学びもありますが、一番大きな学びは「アイデンティティの差分、変化」です。アイデンティティとは「自分の自分に対する見方」であるとともに「他者の自分に対する見方」なので、越境学習における学びとは、その個人だけに還元されるのではなく、集団だけに還元されるのでもありません。

サイボウズでインターンとして働いたパナソニック社員の話を聞いたことがあります。「パナソニックの文化しかわからない自分」が、越境することでサイボウズから戻ってくると、「パナソニックに所属しつつサイボウズの組織文化も知っており、それをパナソニックの人たちに説明しようとする自分」のようなアイデンティティに変化していく。実はそれ自体がイノベーターとしての大きな学びになるということです。

「小さな一歩から」でも有効――薬剤師の事例にみる

吉田 エフェクチュエーションがプロセスとしてダイナミックに回っているケースでも、アイデンティティの変化が伴っていると考えられます。

最初は家族を食べさせていく目的で起業した方が、パートナーが増えていくと、「コラボレーションによってチームワークを促進する自分たち」というようにアイデンティティが変わっていく。他者が自分たちの中に加わるたびに自分たちが何をやるべき存在なのか、という認識がアップデートされていく。それがエフェクチュエーションをよく回される方の特徴であると思っています。

もっとも、アイデンティティの変化は、起業家に限ってみられるものでもありません。私の授業でエフェクチュエーションの演習をする際、最初に「手中の鳥」を洗い出し、同じクラスの人たちに向けてアウトプットしてもらいます。「それはすごい」などとフィードバックがあると気づきを得て、小さな範囲から行動を始めていく人がいます。すると、思ってもなかった人との出会いをきっかけに、自分のアイデンティティがアップデートされ、それを繰り返していくうちにエフェクチュエーションの実践者となる方もおられます。

石山 「どこから越境学習を始めればいいのですか?」という質問をよく受けるのですが、まずは小さな一歩、意識的にいつもと違う行動を取ってみるところから始めることを勧めています。

ただ難しい面もあって、日本の大企業では、コーゼーションが暗黙の前提としてビジネス文脈に埋め込まれています。すると、最初はいつもと違う取り組みも、結局はコーゼーションの枠組みに回収されてしまう。こうした企業内の圧力は相当なもので、ある企業から別の企業へという越境の場合、実はコーゼーションから別のコーゼーションへの越境であるのかもしれません。

吉田 越境学習をするときに、エフェクチュエーション的に動ける環境を工夫する必要があり、学習者本人もそれを意識することが重要ではないでしょうか。

授業の受講者に、まさにコーゼーションの文化である病院の薬剤部に所属する課長の女性がおられました。彼女は、薬剤師が忙しすぎる問題を解決したい。薬剤師を補助する薬剤補助員に仕事を教える体制が十分にできておらず、辞められてしまうことが原因の一つでした。そこで彼女は、補助員に対する教育プログラムの策定を始めたのです。

何事もルール化されている職場ですから、彼女の取り組みは上司から理解されず、否定的なフィードバックがあったそうです。ただ、彼女は「レモネードの原則」を学んでいたので、「このレモンでレモネードをつくろう」と前向きにとらえてあきらめず、「きちんと調査をしろ」「企画書を出せ」などの要求に応えていき、ついに小さなプログラムをつくりました。

すると上司も、彼女の意図がだんだんわかってきて、2人で組織を変え始めました。その一環として、薬剤部が病院全体を巻き込んで多剤服用対策に乗り出し、その取り組みが日本医療マネジメント学会でも評価されたのです。

具体的な成果が出てくると、以前はコーゼーションが埋め込まれていた職場において、2人以外の人たちから「こんな問題があるからこうしたほうがいい」「これは手中の鳥でできる行動ではないか」といった改善提案が出てくるようになったそうです。「クレイジーキルトの原則」が拡大していったような話ですが、むしろ越境学習の効果とみることができますね。

エフェクチュエーションとコーゼーションをつなぐ人

石山 全体像としてはその通りだと思います。なかでも私が面白いと思ったのは、女性の上司の方の変化です。部下の行動を見て「通常の考え方以外のやり方があったんだ」という気づきが生まれ、エフェクチュエーション的なことに対する受容度が増し、思考様式の転移があったという点が非常に興味深い。さらに職場の中で「手中の鳥」「レモネード」などの用語が共通言語化することで、暗黙のうちに埋め込まれたコーゼーションだけが選択肢ではないことに共通認識が生まれたという、衝撃的な事例です。

越境学習でも、固定観念を見直す効果は大きいと思います。吉田先生の著書『エフェクチュエーション』の共著者であるサイボウズの中村龍太さんは、副業を活発になされていますね。サイボウズに勤務しながら農業をやるとか。サイボウズでの仕事と農業とでは、様々な文脈が異なるので、固定観念の見直しにつながりやすい。ところが薬剤部の事例は、そこまで大きく越境してないのに職場の中で固定観念の見直しが生まれたという点で、価値があるのではないかと思います。

吉田 エフェクチュエーターでもある中村さんはみずから越境し、異質の知識をサイボウズに還流させているようです。コーゼーションとエフェクチュエーションのあいだをつなぐのも、そんな越境学習者の方ではないでしょうか。コーゼーションの文化は当たり前だと思っていた方が越境することでエフェクチュエーションもできるようになっていくと、両方を行き来して、相互に異なる知識を翻訳できるような役割を担っていけることもあるのではないかと考えています。

石山 越境学習ではアイデンティティの変化が学びそのものだと述べましたが、アイデンティティは必ずしも一つではありません。

先の例でいえば、パナソニックのアイデンティティがあり、サイボウズのアイデンティティがある。でも、パナソニックからサイボウズに行って、パナソニックに帰ったときに、パナソニックのアイデンティティも、サイボウズのアイデンティティも、消失するわけではない。2つのアイデンティティを持つ自分が存在するようになる。ただ、そのパナソニックの自分とサイボウズの自分は、自分の中で別々に存在しているわけでなく、ある程度対話をする。自己内対話とも言います。すると、ひとり多様性(イントラパーソナル・ダイバーシティ)が育まれ、理想的には、「コーゼーションに熟達した自分」と「エフェクチュエーションに熟達した自分」という2つのアイデンティティが形成されます。

コーゼーションとエフェクチュエーションは互いに相容れない、二律背反であると考えがちですが、そこには相互性が存在する。越境学習することによって、自分の中にコーゼーション的なアイデンティティとエフェクチュエーション的なアイデンティティを包摂できれば、その人が組織の中にいろいろとうまく翻訳してあげることができるのではないかと思っています。

吉田 コーゼーション的に組織を動かすことをわかりつつ、エフェクチュエーションで新しい価値をもたらす人たちの大事さをうまく生かしていくことで、組織のプロセスのアップデートにつなげていけるような形になるのがいいのでしょう。

エフェクチュエーションも学習による熟達が可能か

石山 エフェクチュエーションは、ある特定の人だけが行なえるものなのか、すなわち資質に関係するのか、あるいは誰でも系統的に学ぶことができるのでしょうか。

吉田 提唱者のサラスバシーは初めから、学習可能であるという前提で研究しています。そして熟達研究に基づき起業家としてのエキスパートを分析したところ、5つの思考様式が出てきました。起業家的熟達は存在するというのです。

それに対して、「熟達できるのであれば、練習可能な要素がないとおかしい」という批判が生じました。彼女はすぐに答えを出せませんでしたが、エフェクチュエーションの教育経験から、学習可能性は確信されていたのだろうと思います。その後、エフェクチュエーションを学んで使い始める人が現実に出てきたので、私自身も、学習可能であると実感しています。

特にパートナーの獲得にかかわる領域では、上達可能であると指摘されています。「クレイジーキルトの原則」にみられるように、協力者を増やすために問いかけるアスキングの行動は、お互いに参加したいと思える関係性、そしてお互いにとって意味がある新しい行動や未来を共創していく関係性をつくっていきます。そのアスキングは人によってやり方が違いますが、フィードバックを得ることで繰り返し練習可能なため、熟達すると説明されています。

石山 そうなると、起業家の学習は個人学習が多いとされていましたが、むしろ起業家の集まる実践共同体での学習のほうが実は有力ではないかという気がします。そうした実践共同体において、エフェクチュエーションが効果的に学習されることを示している研究はあるのですか。

吉田 研究上はありませんが、実体験としてはあります。エフェクチュエーションはやはり、個人の経験学習であるとは少なくともいえるのですが、集団で学びが加速される面もあります。

先ほどの薬剤師の女性が上司から苦いレモンを投げつけられたという話をしましたが、実は同期の受講生とつくっている、いわばエフェクチュエーションの実践共同体において、「それってレモネードのチャンスじゃないか」と言われていたのです。

石山 エフェクチュエーション的な起業家学習が実践共同体で成立した好例ですね。

越境学習をする人たちはキャリア理論に関心のある人が多いのが特徴です。自分がどうありたいか、どういう自分になるか、を考えるからでしょう。何年後にどうありたいと思うところから逆算してキャリアを考えるというやり方もありますが、プランドハップンスタンス理論によると、将来のキャリアは不確実で計画困難であることから、偶発性をどう生かすかがカギになります。

しかし、ビジネス文脈でコーゼーションが暗黙の前提になっていると、キャリアの中で偶発性を生かしにくい。その意味で、エフェクチュエーション的な越境学習をやると、偶発性を生かしやすくなるのではないかと考えています。

吉田 越境学習とエフェクチュエーション、いろいろな可能性が見えてきて、議論が尽きないですね。本日はありがとうございました。

本記事は、電子季刊誌『[実践]理念経営Labo』Vol.12から転載したものです。登録不要、全編無料でお読みいただけますので是非ご覧ください。

![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)

![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)

![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)

![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)

![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)

![[新版]ケースで学ぶ 実践!コンプライアンス ~社会人として求められる考え方と行動~](/atch/el/95139_01.jpg)

![[ケーススタディ]今こそ知っておきたい コンプライアンス50 ~違反防止で終わらない。価値を高める行動へ~](/atch/el/95140_01.jpg)

![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)

![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)

![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)