研修効果測定の方法~どう「見える化」するか

2025年4月24日更新

研修の効果測定を成功させるポイントは「見える化」にあります。研修の目的を明確にし、その目的に対して、達成度を測ることが効果測定を行うポイントです。具体的な方法をご紹介します。ダウンロード資料(PDF)もご用意しましたのでお役立てください。

INDEX

研修効果測定は避けて通れない問題

人事担当者は、研修を企画し運営するだけが仕事ではなく、経営戦略から人材育成を考えることが求められています。そのためにも、研修が経営目標を達成するためにどのように貢献したか、研修効果を測定することで投資効果を立証しなければなりません。従来の役割を越えて、「教育コンサルタント」「人材育成コンサルタント」という役割を求められているとも言えるでしょう。

しかし、研修の効果測定は難しく、手間暇がかかるものです。研修費用は定量的であるため算出しやすいですが、効果測定はそう簡単にはいきません。研修の効果というのは、いつ、どのように現れるものなのでしょうか。研修の効果はそもそも測定できるのでしょうか。さらに言えば、そもそも「研修の効果測定」「研修の評価」は、なぜ必要なのでしょうか。これらの疑問は、人事担当者なら誰しも持っているのではないでしょうか。投資効果が求められる今こそ、研修の効果測定に、正面から向き合わなければなりません。

「人的資本経営」で求められる社員研修の効果測定

昨今、「人的資本経営」という言葉が広く認知されるようになりました。簡単に言えば、「人はコストではなく、会社を成長させる資本である」という考え方です。社員研修の効果測定が重要視されるようになったのは、「人的資本経営」の考え方が広まったことが背景にあります。

従来はヒト・モノ・カネ・情報が経営資源として挙げられ、なかでもヒトが最も大切であると言われてきました。一般的に「人的資源」は人数や人件費のように目に見える数値で評価しました。一方、「人的資本」は人の能力、成長性やポテンシャルという目に見えないものに焦点を当て、企業の価値ととらえます。

そして、「人的資本経営」の考え方が広まるとともに、企業では「人材への投資=採用と育成」の重要性が見直されているわけです。

では、人材のポテンシャルをどうすれば引き出していくことができるのでしょうか? そのカギを握るのが、社員研修です。大切なのは「どんな研修をやるか」だけではなく「研修がどれだけ効果を上げているのか」を測ることです。人事担当者として、一度立ち止まって「うちの研修は本当に社員と企業の成長に貢献しているのか?」と考えてみてください。この意識が、「人的資本経営」の考えをふまえて本気で研修に取り組む企業とそうでない企業の分かれ道になります。

研修効果測定は2つの視点で考える

研修の効果は、次の2つの視点で考えてみましょう。

(1)会社の経営視点

社員に対する投資として実施した研修の効果が、会社の成長・発展に寄与したのか? 主に発揮能力を期待している。

・各研修の投資効果

・職場における態度、行動の変化

・業績への研修の貢献度

(2)社員の学習視点

研修が自分の能力開発にどのように役立って、成長につながったのか? 主に保有能力を期待している。

・研修に対する満足度

・知識、スキルの習熟度や能力開発

・モチベーション、意欲の向上

会社の経営視点だけで研修を実施しても、能力を発揮する社員の視点がないと研修効果は生まれません。会社と社員の求めていることや方向性を理解した上で、研修効果の測定方法を考えていきましょう。

研修効果を測定しやすい研修、難しい研修

売上が下がり始めると「営業力強化研修」、上がってくると「マナー研修」という単発的な発想で研修を実施する企業が多いことも事実です。このような場当たり的な研修を行っている限り、研修効果は期待できないでしょう。効果が上がらない研修の要因を挙げると、次のようになります。

(1)研修の目的やねらいを明確にしていない

(2)効果測定として何を測るのか決めていない

(3)誰がいつ測定するか決めていない

研修テーマによって、例えば「知識習得」や「スキル開発」などは、ある程度効果を測定しやすいです。しかし、「意識変革」や「行動革新」「価値観醸成」といったものは、効果が抽象的になりがちで測定しにくいものです。

最近の研修では、知識やスキルの習得よりも、意識変革・行動革新を促して成果を追求するものが増えてきています。人事担当者は、効果測定しにくい研修で成果を出さなければならないというジレンマに陥ってしまうのです。企画力、論理的思考、戦略思考、創造性、意識変革、モチベーション、リーダーシップといった内容を扱った研修は、効果測定が極めて難しいと言わざるを得ません。

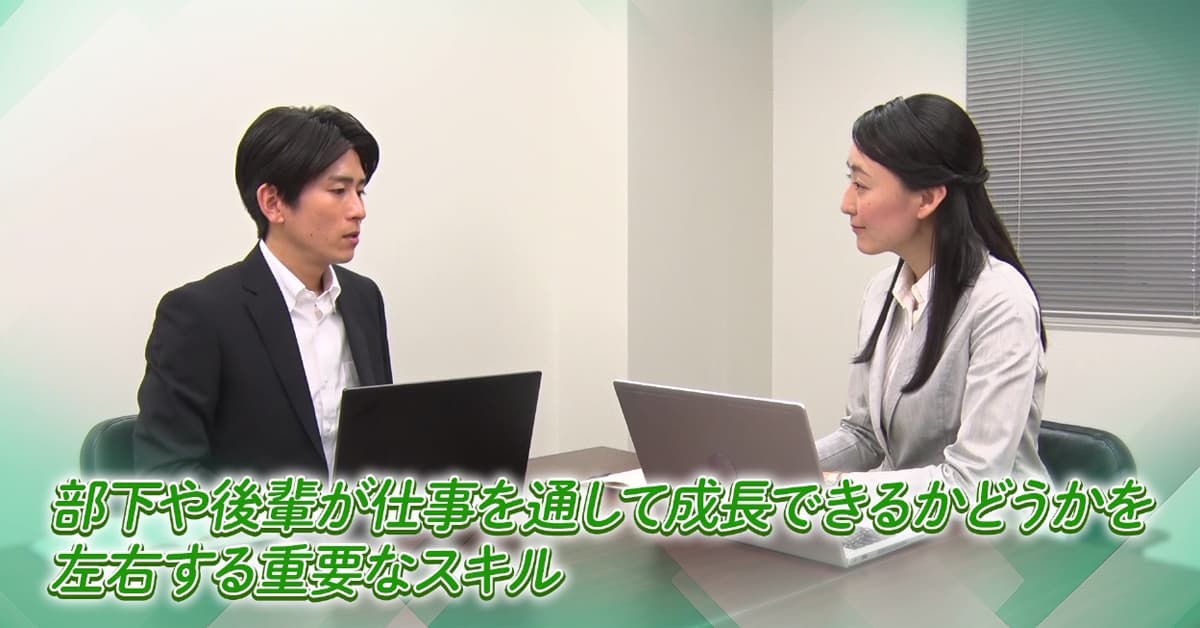

知識習得を目的とした研修であれば、研修前後にテストを実施し、結果を比較することで効果の測定が可能です。しかし、例えばコーチング研修の効果測定となると定量的に測ることが難しく、また、いつ効果が表れるのかも分かりません。このような定性的な効果をどのようにして測定するべきか今後の重要な課題になってきます。

人事担当者の悩み

教育担当者は、効果測定について、どのようなことで悩んでいるのでしょうか。

(1)どのような研修が効果的なのか分からない

(2)効果測定の方法が分からない

(3)効果が出るまでに時間がかかる

(4)効果測定には手間とコストがかかる

(5)効果の指標として何を測定していいか分からない

(6)職場の上司の協力が得られない

(7)講師の力量によって効果に差が出る

(8)効果測定をすると、経営者からさらに研修効果を要求される

(9)受講者が効果測定を嫌がる

(10)外部の講師を使うと効果測定に限界がある

以上の悩みからわかるように、研修の効果測定はかなり難しいものです。だからこそ、人事担当者、受講者、受講者の上司、経営者が納得する効果測定ができるかどうかが問題になります。精緻に測定できなくても、顧客からの評価が上がった、受講者がやる気になったという感覚的な評価であっても、十分に価値があると考えていいでしょう。

研修効果測定5つのポイント

人事担当者の悩みは尽きませんが、どのように研修の効果測定を考えると納得が得られるかについて、次の5つのポイントを参考にしてみてください。

(1)研修自体を評価するのではなく、研修の目的、受講者の行動変容を評価する

(2)評価することが目的ではなく、評価するに値する結果を出すことが目的である

(3)会社の視点と社員の視点から研修、教育を見直していく機会と捉える

(4)人材育成・教育を通じて会社を成長させるツールと考える

(5)人材育成を望ましい方向にマネジメントするために効果測定をする

研修に測定可能な達成目標を設定する

研修を実施する前に研修の目的を明確にし、具体的な研修目標を立てなければ、効果測定はできません。まず、測定可能な達成目標の設定が大切です。そして、研修カリキュラム・講師を検討し、研修を実施します。研修後に学んだスキルが、職場でどのように活用され、当初の目標が達成されたか、改善されたのかを測定するというステップを踏みます。最終的に、職場にどのような良い影響を与え、組織目標の達成に貢献したかを見極めます。人事担当者は研修効果が生まれるサイクルを理解しておきたいものです。

研修効果測定の目的を明確にする

研修効果を測定する際、研修そのものを評価するのか、成果を評価するのか、また、経営者・上司・受講者・教育担当者・講師など誰の立場で評価するのかによって、測定方法や測定内容が変わってきます。研修の効果測定を有効にするために、研修のテーマや対象者に合わせ、次に挙げる10の目的の中から何を目的にするか明確にしていきましょう。

(1)研修が知識・スキルの習得、意識・態度・行動の変容に貢献したかを評価する

(2)研修を継続するか否かを判断する

(3)研修プログラム内容を改善する

(4)研修のフォローアップを検討する

(5)研修が業務にどのように影響したかを評価する

(6)研修効果の高い受講者を明確にする

(7)職場での活用法、仕掛けを検討する

(8)経営者・職場の上司に研修への積極的な協力を促す

(9)今後の研修ニーズを調査する

(10)研修予算を獲得する

研修の目的に対して、その達成度を測ることが効果測定を行うポイントです。それは、研修目的をどのように設定するかで決まります。態度・行動の変容が目的なら、その態度・行動の変化を測定しなければならなりません。業績の向上にあるのなら、売上や利益、コストに影響を与える先行指標を測定するべきです。しかし、「KPI(Key Performance Indicator:成果と強い関係のある指標)」を○○%向上させるというような目標を設定している研修はまだまだ少ないのが現状です。

効果を測定する際に大切なことは、測定項目の数を欲張らずに、測定方法も負担にならないように選択することです。限定した評価項目で精緻なデータを取ったほうが、期待する測定効果が得られるでしょう。また、測定結果は、経営者に報告するだけでなく、受講者、受講者の上司にもフィードバックするべきです。上司の協力を仰ぐことができたり、受講者のモチベーションを促すことで、研修効果を高めることにつながります。効果が出てくると、研修に対して前向きになり、研修のPDCAサイクルが回りはじめます。

目的を4W1Hで検討する

効果測定の目的は次のように「4W1H」で検討すると明確になります。常に意識して研修の効果を高めましょう。

●Why なぜ評価するのか? 何のために評価するのか?

●What 何を評価するのか?

●Whom 誰に評価を依頼するのか?

●When いつ評価するのか?

●How どのように評価するのか?

研修効果測定で一番悩むのは、どのような先行指標を取るのが適切なのかが分からないことでしょう。研修目標にふさわしい先行指標を選ばなければ、評価が的はずれになってしまいます。下記を参考に、信頼性の高いデータを選ぶとよいでしょう。

効果測定の検討事項

(1)対象

〇経営・組織・業務への影響...仕事の効率化、業績向上、コストダウン

〇受講者本人の変化...受講者の知識・スキル・態度

(2)内容

〇研修そのもの...研修で学ぶ内容

〇研修により変えたいこと...研修が影響を与えるもの、受講者が影響を与えるもの

(3)効果性

〇直接効果...受講者本人への効果

〇間接効果...研修を実施することによる波及効果

(4)時期

〇研修直後...研修後のタイミング

〇一定期間後...研修後の測定期間、測定時期の設定

(5)データ

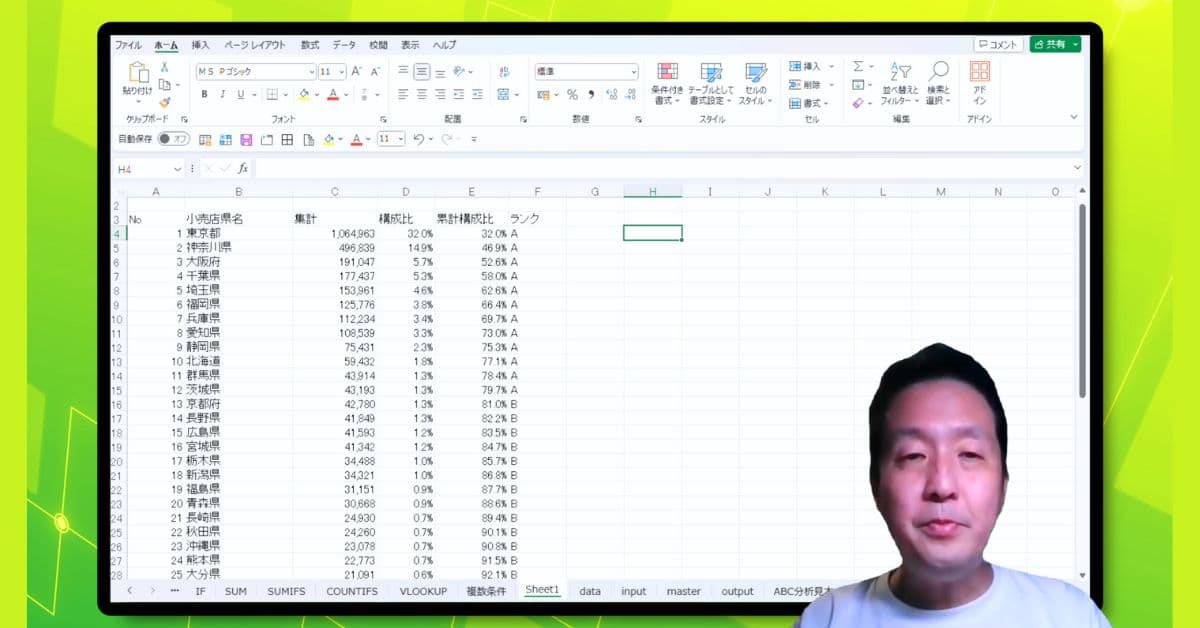

〇定量的データ...測定すべきハードデータ

〇定性的データ...評価すべきソフトデータ

ハードデータとソフトデータの一覧

◎ハードデータ

・アウトプット:生産個数、売上高、在庫回転率、顧客数、契約件数 など

・時間:サイクルタイム、設備の寿命、加工時間、会議時間、作業時間 など

・コスト:製造コスト、変動費、固定費、管理コスト、事故コスト など

・品質:不良欠陥率、手直し数、事故数、基準からのズレ、クレーム など

◎ソフトデータ

・満足:職務満足、信頼感の向上、ロイヤリティ、顧客満足 など

・勤怠:欠勤率、遅刻、安全規則違反、セクハラ件数 など

・風土・環境:不平・不満人数の数、差別告発、退職率、勤務満足 など

・スキル:意思決定・問題解決スキル、新スキルの活用率、習熟率 など

・育成:昇進率、合格率、研修への参加人数 など

・モラール:プロジェクトの成功件数、提案件数、アイデア実行数 など

『はじめての教育効果測定』堤 宇一・青山征彦・久保田享(日科技連)

評価の対象

評価の対象は、受講者だけではなく、次のようなさまざまな視点で評価します。

1)受講者

2)受講者の上司

3)受講者の同僚、部下

4)受講者が対応する顧客

5)受講者が所属する組織

6)研修講師

7)教育担当者

8)研修内容

9)研修技法

10)受講者の業務

研修の効果測定のためのツール

研修受講者インタビュー

インタビューは、受講者に対して研修を受けてどのような気づきや学びがあったかを直接聞く方法です。研修前後の気持ちの変化や行動の変化を確認できると望ましいです。個人別に深い内容で情報が得られるので本音に迫ることができ、評価の有効性が高いといえます。しかし、受講者は良いことしか言わないこともあるので注意が必要です。上司や部下など職場の評価があるとさらに有効性が高まります。この方法の問題点は、時間と手間がかかることです。

インタビューをする内容はアンケートの設問と同じものでもよいでしょう。

職場での行動観察

職場での行動観察は、人事担当者が観察しなくても、職場の上司および同僚・部下に評価してもらうとよいでしょう。簡潔にしたいのであれば、事前に受講者の上司や部下・同僚などから受講者の行動や態度についてアンケートを収集しておき、研修の一定期間後、再度アンケートを取り、その変化を測定します。

できれば、現場に赴いて直接ヒアリングするほうが、研修効果を具体に測定できます。受講者の職場が分散していると難しいので、その場合は、オンラインミーティングや電話でも直接聴くほうが望ましいです。できれば、受講者本人がいないところで行う配慮が必要です。

上司は研修効果を生むキーパーソンであるだけに、協力体制を組むためにも評価協力してもらいたい存在です。部下や同僚にも評価してもらう360度評価もありますが、甘く評価したり、厳しくなりすぎたりと、恣意的になることがあります。人によっては、評価スキルがないこともあるので注意が必要です。

ROI分析

ROI分析は、研修に要した費用がどのくらいの業績を生み出したかを測定するものです。そのためには比較する指標が必要となります。前年度のデータか受講グループと非受講グループのデータがあることが前提条件です。ビジネスの成果のおもな測定項目は、売上・コスト・時間・回数などのハードデータを金銭的価値に評価しなければなりません。

しかし、ROI分析でいつも問題となるのは、費用(投資)としてどこまでを含めるのか、納得のいく手法はまだ確立されていない点です。一般的には、研修費用として講師料、テキスト代、受講者と講師の交通費、会場費、宿泊食事代が直接的にかかる経費です。受講者の人件費や研修参加中の機会損失まで算出して含めようとすると難しくなります。ROI分析が複雑で、使いづらい理由はここにあります。すべての研修でROI分析をすることは不可能であることから、重要性の高い「次世代リーダー研修」など、限られたものだけにとどめておくことも一つの方法です。

効果測定を設計しないと起こる10の問題

研修の効果測定を行うのは、研修の目的に対して成果を評価するためです。研修目的が売上アップにあるのなら、売上金額に影響を与える指標を測定し、態度・行動のレベルアップを図るのなら、その態度・行動の変化を測定すべきです。効果測定の目的と測定ツールを明確にすることで、効果測定の精度が確実に高まります。

研修により経営戦略の達成を目指すのであれば、研修効果の測定企画を十分練らなければならなりません。研修の効果測定では次のような問題が頻繁に起こっているので、設計には十分に時間を費やしましょう。人事担当者だけでなく、受講者、経営者、上司など皆が納得する研修効果の測定を目指していきましょう。

(1)過去の効果測定の反省がなされていないため、アンケートの質が向上しない

(2)その都度アンケートを作成しているため、内容にバラツキがある

(3)過去のアンケートが保存されていないため、比較できない

(4)アンケートの回収率が悪く、効果測定が精緻なものにならない

(5)自由記述欄の評価が難しく、効果の出る改善ができない

(6)理解度、習得度、行動を評価するのに非常に手間がかかる

(7)研修の効果測定のノウハウが蓄積されていない

(8)現場に研修効果がフィードバックされないので、協力が得られない

(9)前任の教育担当者のノウハウが引き継がれない

(10)効果測定に時間がかかるときは、途中で忘れられてしまう。

出典:『[実践]社員教育推進マニュアル』(2009年1月・PHP研究所発行)

無料eBook「社員研修の効果測定・定着完全ガイド」

研修効果測定のためのeBook(PDF)をご用意しました。下のフォーム(*は必須項目)にご入力いただき、送信ボタンをクリックすると、ダウンロード用のメールをご登録のメールアドレス宛にお送りします。

●メールが届かなかった場合は、お手数をおかけしますがお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

●資料をダウンロードしていただいたお客様には、後日弊社より連絡させていただく場合がございますので予めご了承ください。

●個人情報の取り扱いについてはこちらをご覧ください。

【執筆者】

茅切伸明(かやきり・のぶあき) 株式会社ヒューマンプロデュース・ジャパン代表取締役

![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)

![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)

![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)

![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)

![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)

![[新版]ケースで学ぶ 実践!コンプライアンス ~社会人として求められる考え方と行動~](/atch/el/95139_01.jpg)

![[ケーススタディ]今こそ知っておきたい コンプライアンス50 ~違反防止で終わらない。価値を高める行動へ~](/atch/el/95140_01.jpg)

![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)

![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)

![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)