「ラーニングゾーン」とは? 人材開発・組織開発を加速する法

2025年1月30日更新

社員を「コンフォートゾーン」から「ラーニングゾーン」へどう導くか。人事担当の方には重要テーマと言えるのではないでしょうか。この記事では、人材開発と組織開発を加速し、企業にイノベーションをもたらす「ラーニングゾーン」について解説していきます。

ラーニングゾーンとは?

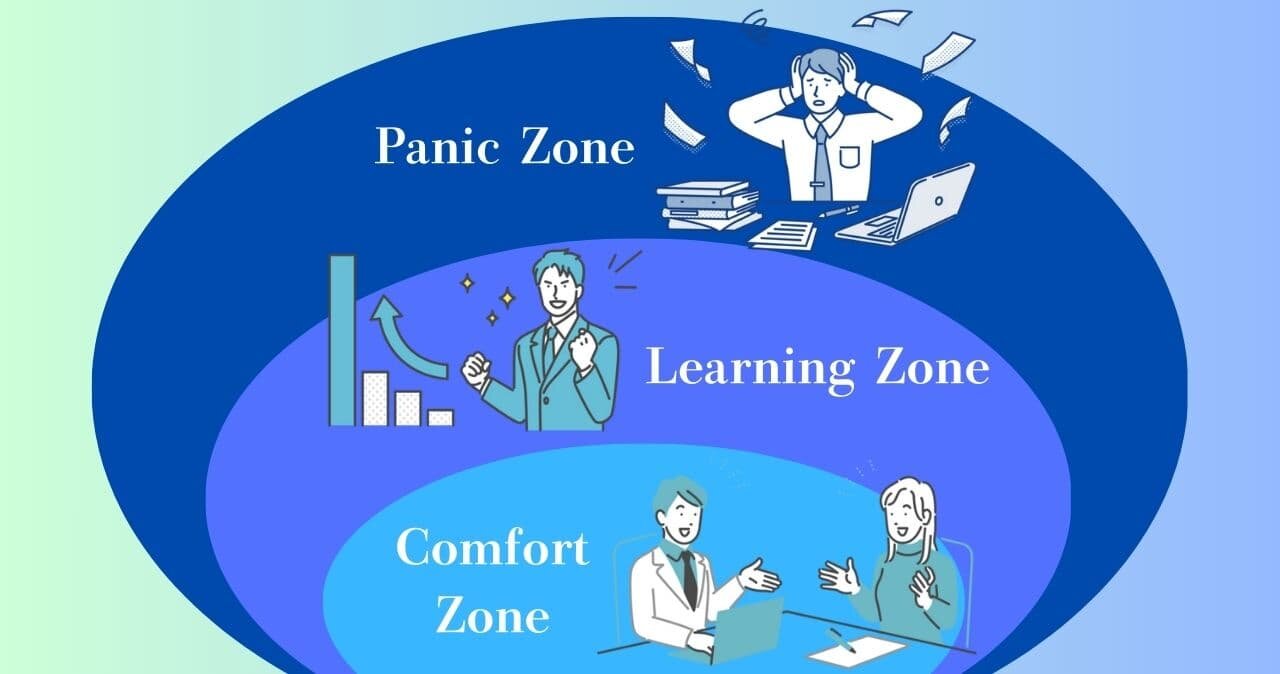

人材開発の担当者であれば、「コンフォートゾーン」「パニックゾーン」「ラーニングゾーン(ストレッチゾーン)」という言葉を聞いたことがあると思います。これらはミシガン大学ビジネススクール教授であるノエル・M・ティシー氏によって提唱されたもので、人の成長に影響を与える環境を3つのゾーンで考察したものです。

コンフォートゾーンとは?

「コンフォートゾーン」とは、「快適な領域」や「安心できる環境」を指し、個人がストレスや不安を感じずに過ごせる範囲のことです。仕事や人間関係、生活習慣などにおいて、慣れ親しんだ行動や考え方の枠組みの中にいる状態を指します。

このゾーンにいると、リスクを避け、安定した状態を維持できますが、一方で新しい挑戦や成長の機会を逃しやすくなります。例えば、営業職の人が同じ顧客とばかり取引し、新規開拓を避けるのはコンフォートゾーンにとどまる典型的な例です。また、日常の業務を決められたルール通りに確実にこなす半面、マンネリに陥っているといった社員もこのゾーンにいるといってよいでしょう。

人材開発という観点では、そうした社員をいかにラーニングゾーン(学習領域)に踏み出させるかがカギとなります。多少の不安やストレスを伴いますが、新しいスキルや知識を得たり、チャレンジ意欲を高めたりして、成長を促すには必要不可欠な環境づくりといってよいでしょう。

パニックゾーンとは?

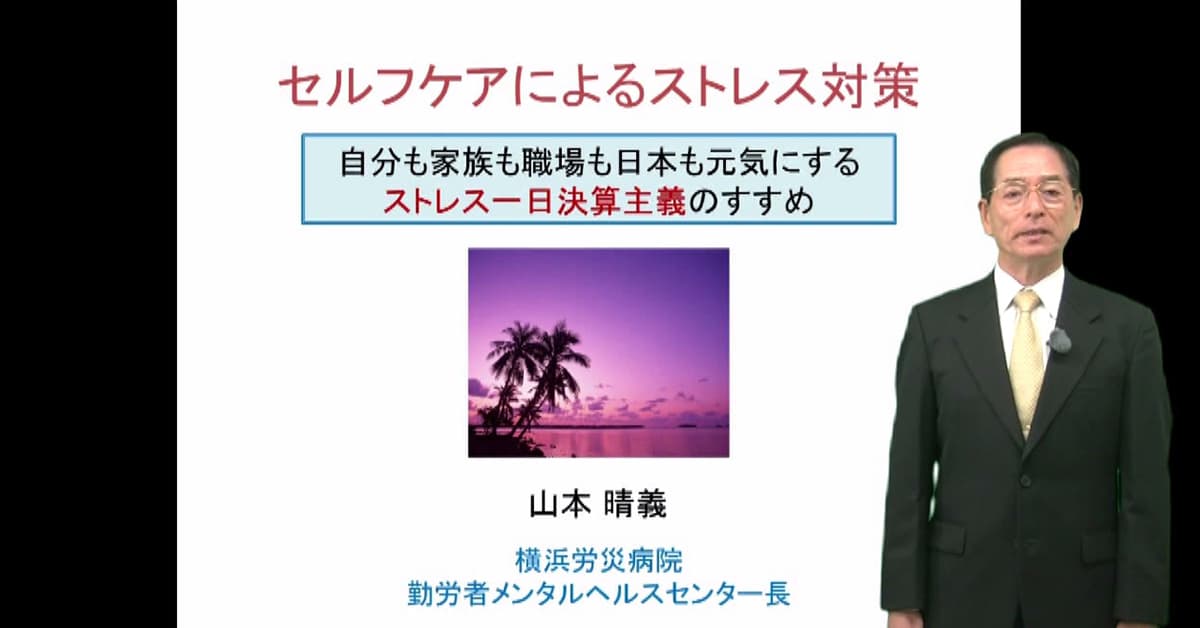

「パニックゾーン」とは、コンフォートゾーン(安心領域)やラーニングゾーン(学習領域)を超えて、不安や恐怖が強すぎる状態になる環境を指します。このゾーンでは、ストレスが過剰になり、適切な判断や学習が難しくなるため、かえって成長を妨げる可能性があります。未経験の環境や極端に難しい課題に直面すると、どうしても心身が過度なストレスを受けます。その結果、思考力や判断力が下がり、結果も出なくなります。そして、モチベーションの低下を招くと、挑戦そのものを避けるようになりますし、離職やメンタル不全といったことにもなりかねません。「思い切ってやらせてみよう」というのはよいのですが、きちんとしたフォローもなく難易度が高い仕事をやらせrたり、いきなり大きな目標を与えたりすれば、本人もどうしてよいかわからずパニックに陥りかねません。

ラーニングゾーンとは?

「ラーニングゾーン」(学習領域)とは、コンフォートゾーン(安心領域)を一歩抜け出し、新しい知識やスキルを習得するための挑戦ができる領域のことです。適度なプレッシャーや困難に直面しながらも、成長につながる経験を積める範囲を指します。

仕事に対して多少の不安や緊張を感じても、それが乗り越えられるレベルの挑戦であると本人が考えていれば、それは大きな成長のチャンスと言えます。そこで成果が出れば自信になりますし、モチベーションも高まります。新人営業が先輩と一緒に商談に参加し、部分的にプレゼンを担当するのは、ラーニングゾーンの典型的な例です。完全に未経験の状況ではなく、サポートを受けながら挑戦できるため、学びやすい環境とでしょう。

コンフォートゾーンでは、毎日が安定し、ストレスなく過ごせますが、成長は感じられず、マンネリ化しがちです。一方でパニックゾーンは、プレッシャーが大きすぎて学習効果が得られず、精神的にも負担となります。ラーニングゾーンはこの二つの中間に位置しており、心理的安全性を担保しながらも、少し背伸びした新しい目標や課題にチャレンジできる環境といえます。そのため「ストレッチゾーン」と呼ばれることもあります。

ラーニングゾーンで活発に仕事をする人は、自己肯定感が高まり、さらなる成長への意欲が生まれます。そして、この好循環は組織全体を活性化させ、イノベーションをもたらします。そうした職場環境をどう作るかは、人材開発の大きな鍵になるといえます。

社員をラーニングゾーンに導く方法

では、そうしたラーニングゾーンをどうつくるか。ポイントを整理してみましょう

目標管理と1on1ミーティング

まずは、目標管理と1on1ミーティングを通じて、社員に「適度な挑戦」と「振り返り」を促し、ラーニングゾーンに導きましょう。

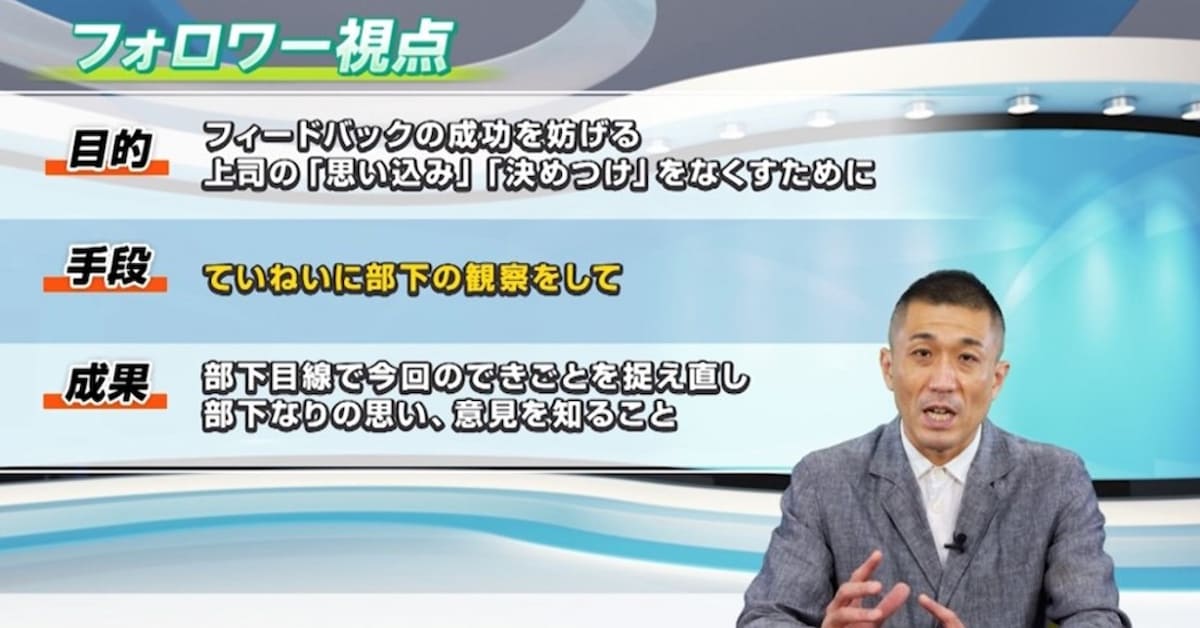

まず社員が現在、コンフォートゾーン、ラーニングゾーン、パニックゾーンのいずれにいるかを観察、把握します。そのうえで適切な目標(課題)設定を行います。目標の難易度が高すぎると、パニックゾーンに導いてしまいかねませんので、現状からのストレッチという感覚を忘れないでください。

その後はOJTや1on1を通して、目標達成や課題解決をサポートしていきます。支援の過程で指示命令をすることは必要ですが、「やらされている」と感じると成長は難しくなるため、本人の興味やキャリアプランを尊重することも重要です。

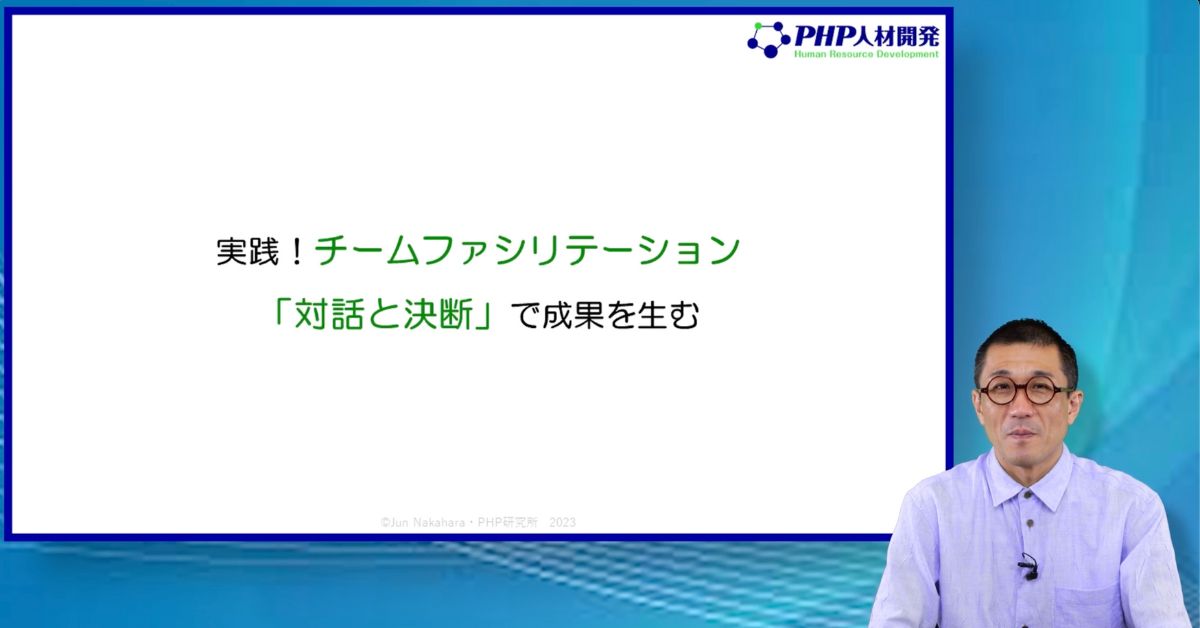

キャリアデザイン研修

人事部がキャリアデザイン研修を企画するのもよいでしょう。ジョハリの窓、SWOT分析、ライフラインチャートなどを使いながら自分の現状を棚卸しし、スキルや経験、強み・弱みを整理して次のステップに向かわせる研修は、社員をラーニングゾーンに導くのにうってつけです。3年後・5年後・10年後の理想のキャリアを描くことは、成長の動機付けになるでしょう。

ただし、研修を実施しても、それが単なるセレモニー的なものであれば、職場にもどれば「元の木阿弥」ということになりかねません。ある程度、自社の等級制度や教育体系と関連付けた内容になるよう、研修プログラムを工夫しましょう。

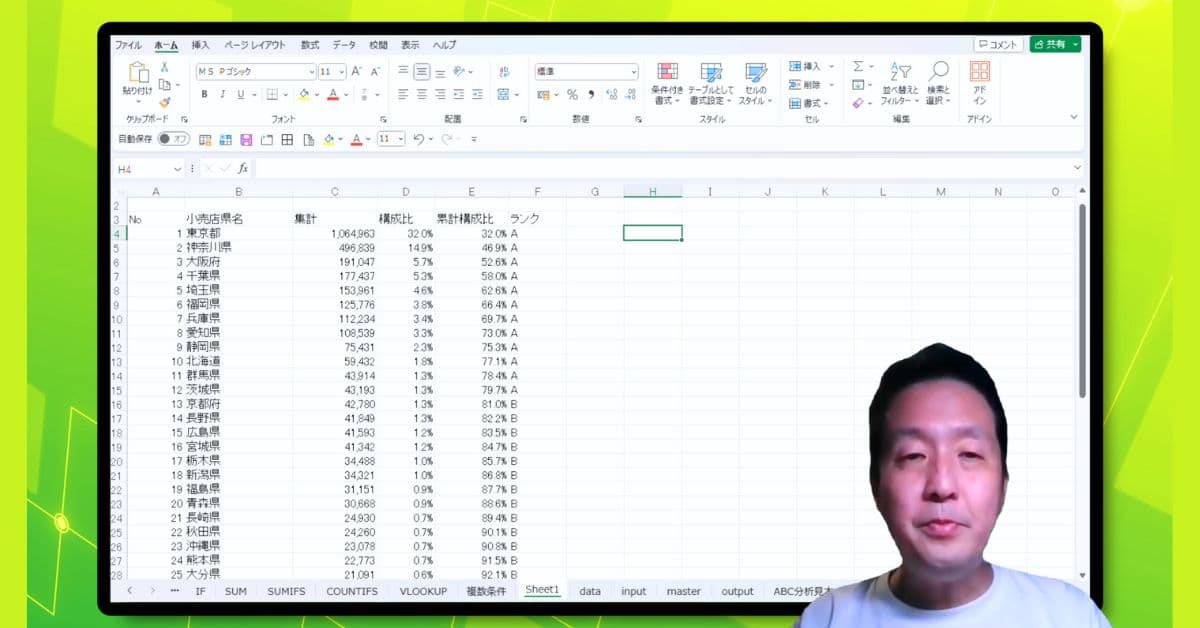

LMS(学習管理システム)の導入

LMS(ラーニングマネジメントシステム)を導入すれば、社員はいつでもどこでも学べる環境を整え、学習の進捗を自己管理することができます。上司や人事部が学習者をサポートをするのにも役立つでしょう。単にeラーニングのコンテンツを提供するだけでなく、学習→実践→フィードバックのサイクルを回せる仕組みを作るのが重要です。学習後に自己診断やテストを実施することはもちろん、「実際にプレゼンテーションをしてみよう!」など、実践課題を出して業務に活かす機会を意図的につくるなど、人材開発担当としても工夫をしたいものです。そうしたLMSの活用をすすめていけば、社員一人ひとりに最適な学習機会が提供し、社員をラーニングゾーンへ導くことができるでしょう。

ラーニングゾーンと組織開発

人にラーニングゾーンがあるように、組織にもまたラーニングゾーンがあります。社員が適度な挑戦をしながら学び、成長できる環境が整った組織はラーニングゾーンにあるといえます。具体的には下記のような職場はラーニングゾーンにあるといってよいでしょう。

- 挑戦とサポートのバランスが取れている

- 業務には「少し難しいが達成可能な課題」が組み込まれている

- 上司や同僚が適切なフィードバックを提供し、社員が試行錯誤しながら成長できる

- 「失敗しても学びがあればOK」というように心理的安全性が高い

- 挑戦した結果の成功・失敗に関わらず、学びを共有する習慣がある

- 新しいスキルを学ぶためのLMS、OJT、外部研修が整備されている

- 社員が日常業務の中で学び続けることが奨励される

- 上司との1on1で「最近学んだこと」を話す時間を設けている

- 異なる職種・部門の人と協力する機会が多く、視野を広げられる

- ピアフィードバック(仲間同士のフィードバック)を活用し、相互成長を促す

- 仕事が「やらされるもの」ではなく、意味のある挑戦と感じられる

- 成長が可視化されている(スキルマップやキャリアパスが明確である)

- 社員が自分の成長を実感しやすい

こうしたラーニングゾーンにある組織では、安心して挑戦し学び続けることができますので、個人の成長と組織のイノベーションが加速していきます。ラーニングゾーンは人材開発と組織開発の両面で有益な考え方であると言えるでしょう。

まとめ

ラーニングゾーンは、人材開発・組織開発の両面を推進するうえで、ぜひ活用したい考え方といえます。「ラーニングゾーン」は社員の成長を促し、企業の競争力を強化します。そのポイントは、ストレッチした適切な目標(課題)設定と上司や職場全体のフォローにあるといえます。この機会に、社員をコンフォートゾーンからラーニングゾーンに導く取り組みを検討してみてください。そうした環境整備が、社員の自発的な成長と組織のイノベーション創造に必ずやつながることでしょう。

![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)

![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)

![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)

![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)

![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)

![[新版]ケースで学ぶ 実践!コンプライアンス ~社会人として求められる考え方と行動~](/atch/el/95139_01.jpg)

![[ケーススタディ]今こそ知っておきたい コンプライアンス50 ~違反防止で終わらない。価値を高める行動へ~](/atch/el/95140_01.jpg)

![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)

![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)

![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)