熱意のある社員のつくり方~内発的動機づけの触媒とは?

2021年12月20日更新

新型コロナウイルスに翻弄されながらも、必死で事業の再構築に取り組み、業績を立て直している企業が増えてきました。しかし、目に見えるバランスシート上の好結果とは裏腹に、社員の熱意低下や組織の弱体化など、目に見えにくい部分に問題を抱える企業が多いという印象をもちます。

一時的ではなく、持続的な成長を実現するためには、社員の熱意を引き出していくことが不可欠です。

熱意を失った日本人と日本企業

先日新聞を読んでいて、まさにその通りだと実感する記事がありました。その記事では、かつて日本企業が世界を席巻していたにもかかわらず、現在は日本経済の地盤沈下が止まらない事実を述べながら、次のような指摘をしていました。

「そのことに慢心したのか、守りに入ったのか、多くの企業で熱意、活気が失われていった。『言うべきことを言わず、言われたことだけしかしない』と指摘される体質はその象徴だ」(日本経済新聞「大機小機」2021.12.18朝刊)

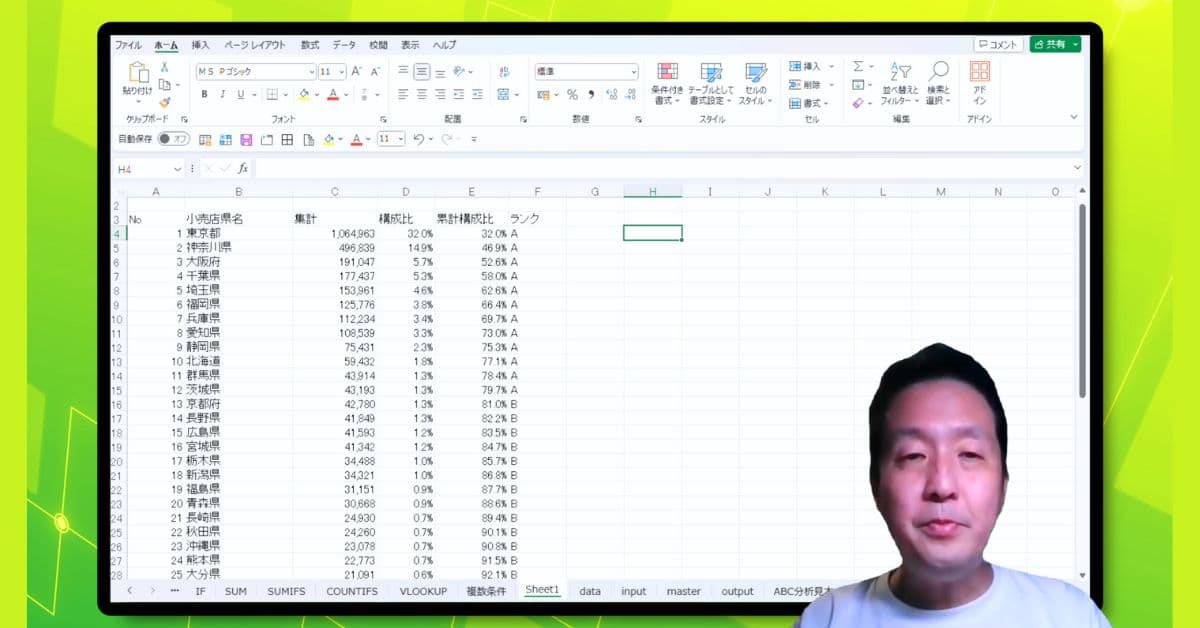

米国の調査会社ギャラップ社の調査によって明らかになった、日本企業は「熱意あふれる社員」の割合がわずか6%しかおらず、139カ国中132位と最低ランクに近い順位であるという事実は、今や多くの経営者・人事担当者の共通認識となりました。

なぜ、勤勉な日本人が熱意を失ってしまったのでしょうか。そして、どうすればチクセントミハイの言う「フロー」の状態(※1)をつくり出すことができるのでしょうか。

※1 人間がそのときしていることに、完全に浸り、精力的に集中している感覚に特徴づけられ、完全にのめり込んでいて、その過程が活発さにおいて成功しているような活動における、精神的な状態をいう。ゾーン、ピークエクスペリエンス、無我の境地、忘我状態とも呼ばれる。心理学者のミハイ・チクセントミハイによって提唱され、その概念は、あらゆる分野に渡って広く論及されている。

経営に魂を入れる

古い話になりますが、松下電器(現パナソニック)が組織のミッションを制定するに至ったエピソードをご紹介します。

昭和7(1932)年のある日、創業者・松下幸之助は知人の勧めで、天理教の本部を見学しました。熱心な勧めにほだされての見学でしたが、行ってみて驚きました。本殿の大きさ、用材のすばらしさ、それにチリ一つ落ちていない清浄な雰囲気。建築の真っ最中の教祖殿では、奉仕の信者たちが、生き生きと喜びにあふれて仕事に取り組んでいました。

それ以降、幸之助は、宗教と事業というものに思いをめぐらせました。

「宗教は悩んでいる多くの人々を導き、安心を与え、人生を幸福にしようとする、いわば"聖なる事業"である。しかし、われわれの仕事もまた、人間生活の維持向上に必要な物資を生産する"聖なる事業"ではないか。われわれ産業人も自分がやっていることの究極の意義をしっかりと自覚しなければならないのではないか」

幸之助はこのときから、真の使命の確立へ具体的に動き始めました。そして、昭和7(1932)年5月5日、全従業員を集め、松下電器の真の使命を明らかにしたのです。

「産業人の使命は貧乏の克服である。社会全体を貧から救って、これを富ましめることである。松下電器の真の使命は、生産に次ぐ生産により、物資を無尽蔵にして、楽土を建設することである」

切々と訴える幸之助の声が会場に響きます。店員のなかには、その真情を吐露(とろ)した使命感に接し、体を震わせ、涙する者もいました。幸之助の話が終わると、参加者がわれ先にと壇上に駆け上がりました。「所感を発表したい」と言うのです。場内は騒然とした興奮状態です。

後年、幸之助は「この日を境に松下電器の経営に魂が入った」という趣旨の発言をしています。実際、この時期から松下電器の発展は力強いものとなり、事業分野や従業員数、売上高が拡大していったのです。

人間の本質を考慮しない経営

今から90年近く前のエピソードですので、社会情勢や人々の価値観も現在とは大きく異なっているでしょう。でも、時代が変わっても、変わらない本質が人間にはあります。それは、「誰かのお役に立っている」「自らの存在が必要とされている」という実感をもてたとき、人は内発的なモチベーションが高まるというものです。この本質は昔も今も変わりません。むしろ、不透明な時代にあっては、今まで以上にそういう感覚を欲している人が増えているのではないでしょうか。

冒頭で問題提起をした、日本人従業員の熱意の低さも、上記に起因していると思われます。1990年代半ば以降、日本企業の多くが事業再構築を急ぎ、社会への貢献よりも自社の生き残りを優先した結果、「お役立ち感」や「存在意義」が感じにくくなりました。このような、人間の本質を考慮しない経営や人材マネジメントによって、社員から熱意が奪われていったのです。

Whyにこだわったマネジメントを

そのような反省に立って、昨今の産業界ではミッションやパーパスの重要性に注目が集まるようになってきました。

ミッションやパーパスにはさまざまな定義があって、唯一絶対のものがあるわけではありませんが、それらが果たす機能として大切なのは、自組織や事業、あるいは個人の存在意義を説明するということです。

なぜ、わが社は存在するのか?

なぜ、我々はこの事業を展開するのか?

なぜ、私はこの仕事をするのか?

今まさに、従来のWhatやHowに焦点が当てられていた経営や人材マネジメントを、Whyに軸足を置いたものへと転換してくことが求められています。

人を指導する現場の管理監督者の方がたには、Whyにこだわって部下・メンバーと対話を繰り返していただきたいと思います。その実践こそが、人間の本質に立脚した、相手の熱意を引き出す最良の指導法といえるでしょう。

的場正晃(まとば・まさあき)

PHP研究所人材開発企画部部長

1990年、慶應義塾大学商学部卒業。同年PHP研究所入社、研修局に配属。以後、一貫して研修事業に携わり、普及、企画、プログラム開発、講師活動に従事。2003年神戸大学大学院経営学研究科でミッション経営の研究を行ないMBA取得。中小企業診断士。

![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)

![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)

![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)

![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)

![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)

![[新版]ケースで学ぶ 実践!コンプライアンス ~社会人として求められる考え方と行動~](/atch/el/95139_01.jpg)

![[ケーススタディ]今こそ知っておきたい コンプライアンス50 ~違反防止で終わらない。価値を高める行動へ~](/atch/el/95140_01.jpg)

![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)

![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)

![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)