ビジネスにおけるナラティブとは? 意味や活用方法を解説

2025年5月27日更新

近年、ビジネスシーンで注目されている「ナラティブ」。本記事では、ナラティブの意味やビジネスで注目される理由、マネジメントにおける具体的な活用方法を解説します。

INDEX

ナラティブとは何か? ビジネスにおける活用

ナラティブとは、語り手自身の視点で自由に紡がれる物語のことです。ナラティブは、出来事の表面的な描写を超え、語り手の解釈や感情が深く反映された、主観的な物語を指します。ビジネスの現場においては、このナラティブが、顧客や従業員の心を動かし、共感を呼び起こすための強力なスキルとして、その重要性を増しています。

組織の文化やブランドイメージを形成し、強化する上でも、ナラティブは欠かせない要素となっています。単に情報を伝えるだけでなく、感情に訴えかけることで、より深いレベルでの理解と共感を促し、組織と個人、あるいは個人同士の間に強固な結びつきを築き上げます。ナラティブを理解し、活用することは、ビジネスにおいて成功を収めるための重要なファクターと言えるでしょう。

ビジネスの現場で注目されているナラティブは、社外・社内の両方で強力なコミュニケーションスキルとして活用できます。たとえば、社外向けには、ブランドの世界観や価値を伝える"ナラティブマーケティング"として活用され、顧客との深いつながりを生み出します。一方、社内では、企業のパーパス(存在意義)やミッションを従業員に浸透させたり、新規事業や戦略の背景や意義を伝える手段としても有効です。また、部署ごとのチームビルディングや人材育成にも、ナラティブを取り入れることで一体感やモチベーションの向上につながります。

ナラティブとストーリーの違い

ナラティブとストーリーは、どちらも物語を伝えるという点では共通していますが、その性質と効果には明確な違いが存在します。

ストーリーは、客観的な事実や出来事を、時系列に沿って淡々と記述する傾向があります。一方、ナラティブは、語り手の主観的な解釈や感情が色濃く反映されており、出来事そのものよりも、その出来事が語り手にどのような意味をもたらしたのか、どのような感情を引き起こしたのかに焦点が当てられます。

この主観性こそが、ナラティブが持つ独自性であり、人々の心に深く響く理由です。ナラティブは、単なる情報伝達の手段ではなく、感情的な共感を生み出し、聴き手自身の経験や感情と結びつけることで、より深い理解を促します。ビジネスにおいては、このナラティブの特性を活かすことで、顧客や従業員との間に、単なる利害関係を超えた、より人間的な繋がりを築き上げることが可能になります。

人材育成にナラティブを活用する意味

ビジネスにおけるナラティブの活用は、昨今、特に人材育成の分野で注目を集めています。

その背景には、人的資本経営の広がりがあります。従業員を単なるコストではなく、企業の成長を支える資本と捉えるこの考え方では、現場の管理職がピープルマネジメントスキルを高めることが欠かせません。その中でも特に、チーム全体のエンゲージメントを高める力が注目されています。チームのミッションやパーパスをメンバー一人ひとりが納得し、自ら主体的に行動できるようになれば、チームの生産性は大きく向上します。人的資本経営を成功させるためには、ミッションやパーパスを浸透させ、なぜこの仕事をするのか、という目的意識を醸成することが大切です。ミッションやパーパスを浸透させるためには、従来のようにただストーリーを語るだけではなく、管理職が相手の視点に立ち、共感を呼ぶナラティブを描き、語り、対話を重ねることが大切なのです。

人材育成の分野において、ナラティブを活用することは、メンバーの成長と組織の発展に大きく貢献します。メンバー一人ひとりが持つ独自の経験や価値観を尊重し、互いに語り合う場を設けることで、組織全体の多様性を理解し、共感を深めることができます。

例えば、管理職が、企業のミッションやパーパスを自部門と結び付けて徹底的に考え抜き、ナラティブをつくります。その過程を通して管理職自身が腹落ちしたナラティブをメンバーに伝え、対話していくことで、ミッションやパーパスが、表面的なものではなく、自部門が目指すべき方向性を示し、心から納得できるビジョンへと変化します。

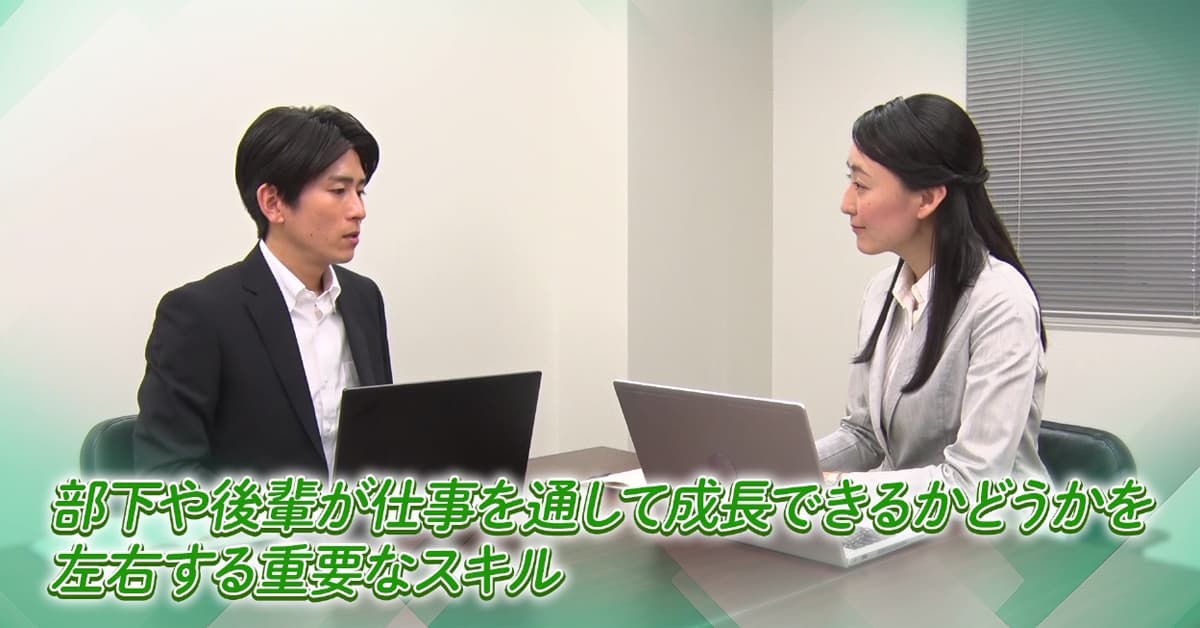

また、1on1ミーティングにおいて、メンバーのキャリア目標や課題について深く掘り下げる際に、ナラティブを活用することで、表面的な問題解決にとどまらず、根本的な原因や解決策を見出すことができます。上司は、部下の話を注意深く聞き、共感的な質問を投げかけることで、部下が自身の経験から学び、成長するためのサポートをすることができます。ナラティブを活用した人材育成は、メンバーの自己肯定感を高め、主体的な行動を促し、組織全体の創造性と革新性を向上させる効果が期待できます。

このように、現場の管理職がナラティブの概念を理解し、ナラティブリーダーシップを身につけることが、ピープルマネジメント力強化に役立ちます。

参考:リーダーに求められるナラティブ・アプローチとは? 意味や実践方法を解説

ナラティブを研修に取り入れるポイント

管理職がナラティブリーダーシップを身につけるには、管理職研修でナラティブを取り扱うことが有効です。どのように研修に取り入れるべきかのポイントは次の通りです。

1.参加者自身のナラティブを考えるワークを設ける

研修では、まず自部門のビジョンを探究することから始めます。そのビジョンが何によって形づくられているのかを捉えるために、参加者一人ひとりがこれまでの経験や価値観に立ち返り、「なぜこの仕事を選んだのか」「どんな出来事が自身に影響を与えてきたのか」といった問いを通じて、自身の体験を深く掘り下げていきます。

この過程で、自分自身のナラティブを言語化し、自己理解を深めることができます。それによって、これまで受動的だった学びが、自分事として定着し、部門ビジョンとのつながりも実感できるようになります。

ナラティブを掘り下げる際には、「なぜ(Why)」を大切にして物事の本質を見極め、自分自身・自部門・社会といった複数の視点で捉えることが重要です。

2.他者とのナラティブの共有による共感と学びの促進

グループワークの場を活用して、参加者同士がナラティブを共有しあうことで、多様な価値観への理解や共感が生まれます。他者のナラティブを聴くことで、自身のナラティブに新たな視点が加わり、思考の幅が広がります。ナラティブには語り手の価値観や感情が色濃く反映されているため、それを共有することは「その人らしさ」に触れることに他なりません。これによって、受け手にも内省を促す効果があります。他者の経験や選択の背景に触れることで、「自分ならどうするだろう」「自分にとっての信念は何か」と問い直すきっかけが生まれます。ナラティブの共有のプロセスを通じて、自己理解と他者理解の両面が進むのです。

3.ナラティブの伝え方までを想定する

ナラティブは、語る側の想いだけではなく、それが相手にどのように受け止められるかが重要です。研修では、管理職が自らのナラティブをどのようにメンバーに伝えるのか、その「伝え方」までを含めた実践的な内容を組み込みましょう。単なる一方向の発信ではなく、相手の視点に立った納得感のあるコミュニケーションの技術を習得することが求められます。ナラティブは固定されたものではなく、メンバーとの対話を通して柔軟に発展していくものとして捉え、双方向のやり取りを通じて共創していく姿勢を育てます。

単に「ナラティブの重要性を伝える」だけではなく、実際に参加者自身がナラティブを体感し、構築するプロセスを組み込むこと、またそれを伝える段階までを考慮すると効果的です。

まとめ:管理職には部下を動かすナラティブリーダーシップが不可欠

管理職がナラティブを活用することで、メンバーとの間に深い繋がりを築き、組織を活性化します。ナラティブは、単なる情報伝達の手段ではなく、感情に訴えかけることで、より深いレベルでの理解と共感を促し、組織と個人、あるいは個人同士の間に強固な結びつきを築き上げます。

組織の理念やビジョンを、管理職が自分の言葉で語り継ぐことで、従業員の納得感とエンゲージメントを高め、組織全体の結束力を強化することができます。人材育成にナラティブを活用することは、企業の成長を左右する重要な要素となるでしょう。

![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)

![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)

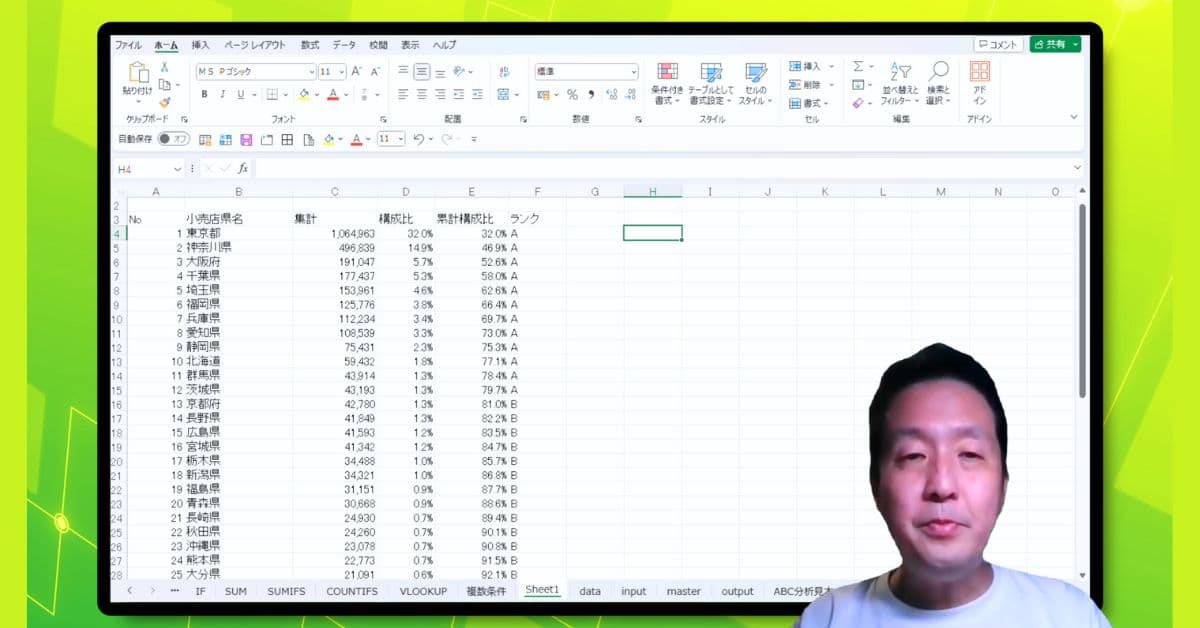

![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)

![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)

![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)

![[新版]ケースで学ぶ 実践!コンプライアンス ~社会人として求められる考え方と行動~](/atch/el/95139_01.jpg)

![[ケーススタディ]今こそ知っておきたい コンプライアンス50 ~違反防止で終わらない。価値を高める行動へ~](/atch/el/95140_01.jpg)

![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)

![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)

![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)