ビジネスコーチングとは? その目的、メリット、求められるスキルを紹介

2025年7月10日更新

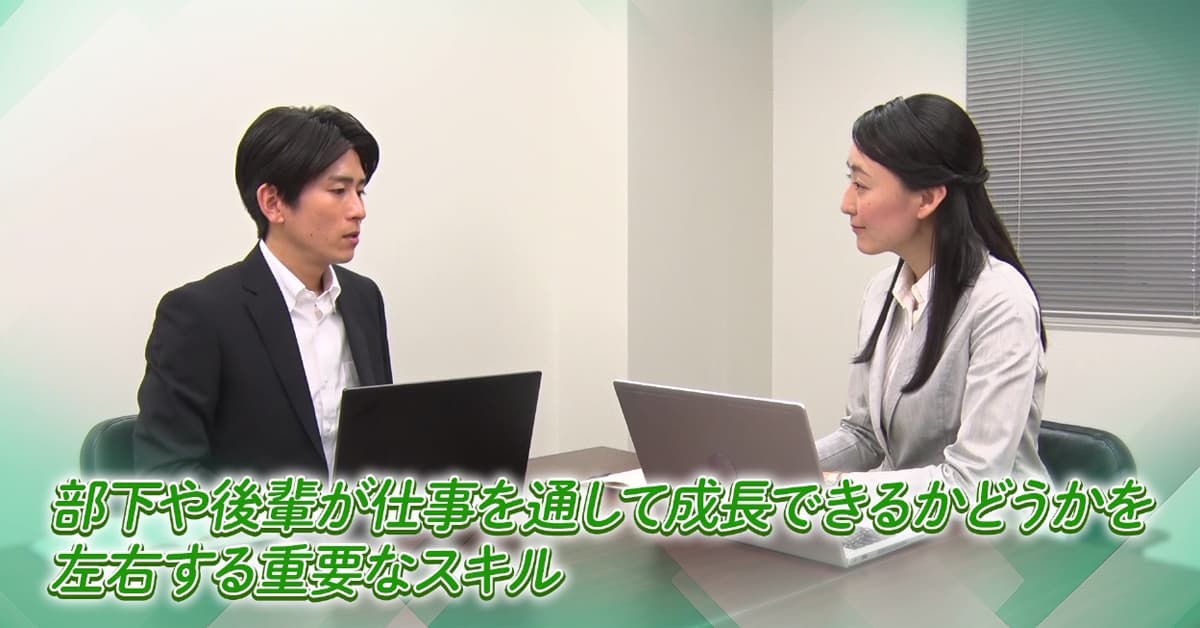

ビジネスコーチングとは、部下・後輩を指導育成する現場マネージャーやOJT推進者がコーチとなり、部下の可能性とやる気を引き出し、彼らの自発的な目標達成をサポートするコミュニケーションのことです。コーチングには、3つの基本スキル、傾聴、承認、質問が使われます。本記事では、ビジネスコーチングの概要や必要性を説明するとともに、職場で活用する方法、スキルや実際の会話例などをご紹介します。

ビジネスコーチングとは?

コーチングとは、傾聴、質問、承認などのスキルを使って相手と対話を重ね、相手が本来持っている能力、強み、個性を引き出し、自発的な行動を促して目標達成や問題解決を支援するコミュニケーションプロセスのことです。

コーチング(coaching)の語源は、馬車を意味するコーチ(Coach)から生まれたものです。もともとは、大切な人や荷物を馬車で目的地まで運ぶという意味で使われましたが、そこから発展して、目標にたどり着けるように支援することをコーチングとよぶようになりました。

そして、ビジネスコーチングは、主に職場で行われるコーチングのことです。上司の指導力やリーダーシップの強化に役立つことから、多くの企業が導入しており、その有効性が注目されています。

コーチングはさまざまな分野で求められる

コーチングは、ビジネスだけでなく、スポーツや教育、医療など、さまざまな分野で活用されています。世界的に活躍するスポーツ選手の活躍においても、コーチの役割が大きな注目を集めています。スポーツの現場でも、コーチは基本的に指示や命令をするのではなく、選手とのコミュニケーションによって目的を達成させます。

コンサルティングとの違い

コーチングと混同されやすい言葉に、コンサルティングがあります。目標を達成するための支援を行うという点で、目的はコーチングと似ています。コンサルティングは、そのテーマに関する専門家が指導・助言を行い、解決策を提供します。一方、ビジネスコーチングは、コーチは専門家とは限らず、クライアントとのコミュニケーションにおいて相手の気づきを促し、自発的な行動をとることをサポートする手法です。ここがコーチングとコンサルティングの相違点です。

ティーチングやカウンセリングとの違い

コーチングは、ティーチングやカウンセリングとも異なります。ティーチングは知識や経験をもとに、教え導くことで相手の成長を促す手法です。新入社員にビジネスマナーを教える、仕事の進め方を教えることなどがティーチングにあたります。それに対し、ビジネスコーチングは決まった知識や回答を与えるものではなく、本人の中にある答えを引き出すために対話を行います。

カウンセリングは、クライアントの話を聴くという点でコーチングに似ていますが、カウンセリングはクライアントの課題に対して、過去に原因を見つけ、改善する手法です。一方でコーチングは、未来に向かってどのように行動を起こすかといった気づきや自律的行動に向けて活用していきます。

ビジネスコーチングの目的とメリット

企業がビジネスコーチングを導入する目的は、コーチングを行う側の指導力やリーダーシップを高めると同時に、受ける側の自発的な行動を促して成果をあげることです。ビジネスコーチングによって、自分で考えや答えを出すプロセスを繰り返し、主体性を発揮できるようになります。 社員が自発的に行動し、一人ひとりの仕事のレベルが上がれば、組織力の強化につながります。その結果、企業の業績の伸長に貢献できるでしょう。

ここでは、企業がビジネスコーチングを導入する目的やメリットについて、具体的に紹介します。

1.社員の能力を高める

ビジネスコーチングにおける傾聴、承認、質問といったプロセスにおいて、クライアント(コーチングを受ける社員)は自己認知を高めることができます。今まで気づかなかった自分の可能性を見出すこともあるでしょう。仕事における高い目標を達成するには、今ある力だけでなく、まだ気づいていない選択肢にも目を向け、自身の能力を向上させることが必要です。ビジネスコーチングによって、課題に向かって自律的に行動することができれば、チャレンジングな目標にも取り組めるようになり、仕事の能力を大きく伸ばしていくことが期待できます。

2.組織力を高める

ビジネスコーチングには、組織力を強化できるというメリットもあります。上司や先輩社員がコーチとなって指導力やリーダーシップを磨き、部下や後輩を高いレベルで指導することで、上司、先輩社員への信頼感が積み重なり、コミュニケーションが活性化されます。信頼関係が構築され、職場環境もより良好になっていくでしょう。社員同士のつながりが強まり、チームワークが向上して組織の強化を図ることができます。

3.目標を達成する

ビジネスコーチングの最終的な目的は、組織や個人の目標を達成することです。社員の能力やモチベーションを高めることは、組織の生産性向上へとつながります。業績を上げて組織目標を達成することが、ビジネスコーチングの一つの目的でありメリットでもあります。

以下の記事では、企業で実際に行われているビジネスコーチングの事例を紹介しています。ぜひ参考にしてください。

参考記事:ビジネスコーチングの導入事例を紹介! 成功例や失敗例、改善策も解説

ビジネスコーチングのスキルと進め方

ビジネスコーチングにおけるコーチは、相手のことをよく理解し、上手にコミュニケーションを図る能力が求められます。必要なスキルは主に「傾聴」「質問」「承認」の3つです。

傾聴

傾聴とは、単に相手の話を「聞く」のではなく、「相手の気持ちになって話に耳を傾ける」ことだといえます。傾聴を通して相手の考えが整理され、コーチは相手の考えがよく理解できるようになります。傾聴には次のようなスキルが求められます。

●話は途中でさえぎらずに、最後まで聴く

●相手の気持ちに肯定や同意を示すように、話を聴いているときに、適度に相づち、うなずきをはさむ

●話の要点を短くまとめて、繰り返す

●頭ごなしに批判をしない。上から目線でアドバイスをしない

質問

適切な問いかけによって、相手のなかにある答えを引き出します。質問によって、より深い角度、別の角度から相手に考えさせることができるので、質問にはとても大きなパワーがあるといえます。

質問は「なぜ(why)」で始まるのではなく「何(what)」を使うことを意識します。「なぜ」「どうして」は「人」が主語になりやすく、詰問になりがちです。「何(what)」は「事」が主語になりますので、事実をベースに相手に考えさせ、自分で解決策を探るきっかけになります。例えば、「なぜ、うまくいかないのか」という問いよりも「うまくいくためには何をする必要があるだろうか」という問いの方が、前進するための前向きなエネルギーを生み出しやすくなるのです。

- 「なぜ(君は)できなかったんだ?」→相手がテーマになっている

- 「できなかった理由は何だろうね?」→理由がテーマになっている

また、「限定質問」ではなく「拡大質問」を工夫することも大切です。「何かアイデアがありますか?」といった「ある」か「ない」かで答えるような限定質問をすると、「ありません」と答えられた時点で会話が終了します。これに対して「〇〇君ならどんな方法を試してみますか?」といった具合に、相手の考えを引き出す拡大質問をすることで、「考える力」や「自分の言葉で話す力」を伸ばすことができます。

承認

傾聴と質問を重ねる中で、相手から前向きに取り組む発言や行動が見て取れたら、コーチはそのことを「承認」し、さらに後押しし励ましていきます。承認のポイントは、事実をタイミングよく、心を込めて認めることです。承認された相手は、やる気とエネルギーが増し、承認してくれた相手への信頼も深まります。コーチングでは、相手の話を傾聴すること、質問することに意識が向き、承認を行うことを忘れがちです。承認のメッセージを贈ることを意識づけておきましょう。

コーチングの基本スキルを用いた会話例

悪い例

上司「〇〇君、A社との話はどうなっているんだ。まだ契約できていないようだが......」

部下「じつは、なかなか担当の方との話が進まなくて」

上司「そうなのか。それは君の押しが足りないからじゃないか。A社は大口の顧客になるんだから、もっと積極的に営業しなきゃダメだよ」

部下「はい。すみません」

上司「分かったら、さっさと営業に出るよ。頑張ればなんとかなるさ」

良い例

上司「中島君、A社との話はどんな状況かな?」

部下「じつは、なかなか担当の方との話が進まなくて」

上司「まったく話を聞いてもらえないのかな?」

部下「いいえ。何度か伺って商品の説明を聞いていただいています」

上司「それなら、君の頑張りによって、次のステップに進めるということじやないか。次にどんなことをしたらいいか、考えていることがあれば、どんなことでもいいから挙げてみてくれないか」

※PHP通信ゼミナール『ビジネスコーチング入門』より抜粋

悪い例のように「君の押しが足りないから」と決めつけ、相手の言い分を聞こうとしなければ、部下は上司に対して「話しても無駄だ」と思い相談がしにくくなってしまいます。良い例のように、質問をして相手の言葉を引き出し、「君の頑張りによって、次のステップに進める」と良い点を承認すれば、次に何をすればよいかという前向きな話し合いに発展します。会話例のようにスムーズに事が進むとは限りませんが、傾聴・質問・承認の基本スキルを使うことが、上司と部下の信頼関係を築く鍵となります。

ビジネスコーチングの基本となるGROWモデル

ビジネスコーチングの進め方は、以下のGROWモデルが基本になります。

●Goal(ゴール)

●Reality(リアリティ)

●Resource(リソース)

●Options(オプションズ)

●Will(ウィル)

GROWモデルとは、「Goal」(目標、目的の明確化)→「Reality」(現実把握)→「Resource」(資源の発見)→「Options」(選択肢の創造)→「Will」(目標達成の意志)の単語の頭文字をとったもので、このステップを意識して相手に質問を投げかけていきます。ある状況を解決するという課題がすでにあるコーチングに有効です。

GROWモデルの質問例

●Goal(ゴール):目標、および目的の明確化

・「あなたが目指すものは何ですか?」

・「その目標を達成したらどんな変化がありますか?」

●Reality(リアリティ):現状、現実の把握

・「現状はどうなっているのですか?」

・「ゴールとの間にどのようなギャップがありますか?」

●Resource(リソース):資源の発見

・「目標達成のために何が不足していますか?」

・「力になってくれるのはどんな人ですか?」

●Options(オプションズ):選択肢の創造、発見

・「どのような方法が考えられますか?」

・「ほかに方法はありませんか?」

●Will(ウィル):意思の確認

・「まず何から始めますか?」

・「やろう、やれる、という気持ちになりましたか?」

※公開セミナー「PHPコーチング研修」テキストより一部抜粋

参考記事:問いかけの効果~イノベーションを促進し、部下を育てる

ビジネスコーチングを導入する方法

ビジネスコーチングを社内に導入するには、上司や先輩社員にあたる人材がスキルを習得する、あるいは外部のコーチに依頼するという2つの方法があります。

コーチとしてのスキルを持つ人材を雇用するのも、ひとつの方法です。また、外部からプロのコーチを派遣を受けるという方法では、質の高いビジネスコーチングが受けられるでしょう。

ビジネスコーチングを導入する方法について紹介します。

1.社内の人材がコーチングスキルを習得する

ビジネスコーチングを導入する場合、コーチ役になる社員を育成するという方法が最も一般的です。普段から部下や後輩と接する立場の管理職やリーダーがコーチングのスキルを習得することは、成果に直結しやすいためです。外部のプロコーチに依頼するよりもコストを抑えながら、社員同士のコミュニケーション活性化や信頼関係の構築ができるというメリットがあります。

スキルを身につけるには、ビジネスコーチング研修を受講するのがおすすめです。昇格研修のプログラムとして組み込んだり、コーチングを学びたい社員に手上げ式で実施するなどの方法で取り入れます。

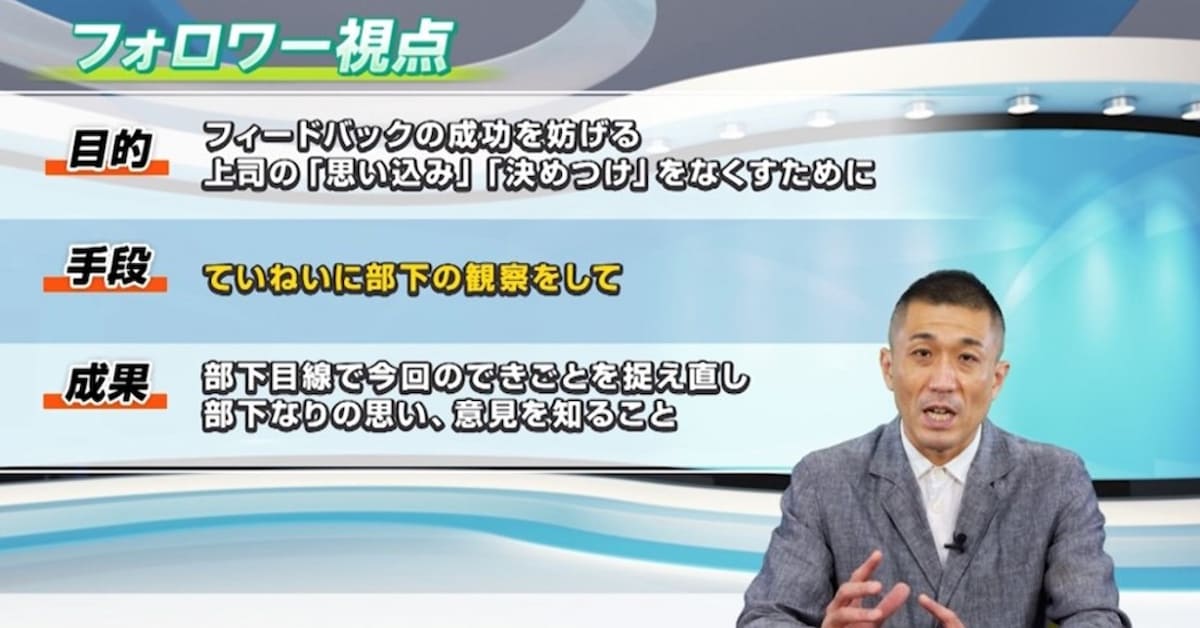

公開セミナー「PHPコーチング研修」は、ビジネスコーチングを初めて学ぶ現場マネージャー、OJT推進者を対象に、部下の可能性とやる気を引き出し、成果につなげるための基礎知識と基本スキルを実践的に学ぶ内容です。上司としてのありかたから学びを深め、そのうえでコーチングのスキルを学んでいきます。また、ロールプレイが豊富で、すぐに現場で使えるスキルを身につけることができます。

2. 外部のコーチに依頼する

コーチングスキルの習得には一定の学習時間と実践経験が必要です。すぐにプロコーチ並みのスキルが身につくというわけにはいきません。短期で成果を出したいという場合は、プロのコーチを派遣してもらう方法があります。キャリア相談などの特定のテーマについて、プロコーチを派遣して社員にコーチングを提供するといった事例もあるようです。

また、経営トップや経営幹部などを対象にしたコーチングを検討している場合は、コーチにより高いレベルのスキルが求められます。そうした場合には、外部のエグゼクティブコーチングを利用することになります。経営層がコーチングを受けることは、企業にとってもメリットが高いでしょう。

エグゼクティブコーチングについては、以下の記事で詳しい内容を紹介しています。

参考記事:エグゼクティブコーチングとは?実施する効果や一般的な流れを解説

まとめ

ビジネスコーチングはコーチングの一分野であり、ビジネスに特化して実施します。傾聴、質問、承認などのコミュニケーションを重ねながら、相手の能力や主体性を引き出し、結果として生産性の向上に寄与します。ビジネスコーチングによって個人と企業の双方に成長が見込めるというメリットがあります。

上司や先輩社員がコーチになって実施すれば、社内コミュニケーションも活性化し、組織内の心理的安全性や信頼も深まります。社員の能力を高め、生産性向上につなげたいと考える人事担当者の方は、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)

![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)

![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)

![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)

![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)

![[新版]ケースで学ぶ 実践!コンプライアンス ~社会人として求められる考え方と行動~](/atch/el/95139_01.jpg)

![[ケーススタディ]今こそ知っておきたい コンプライアンス50 ~違反防止で終わらない。価値を高める行動へ~](/atch/el/95140_01.jpg)

![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)

![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)

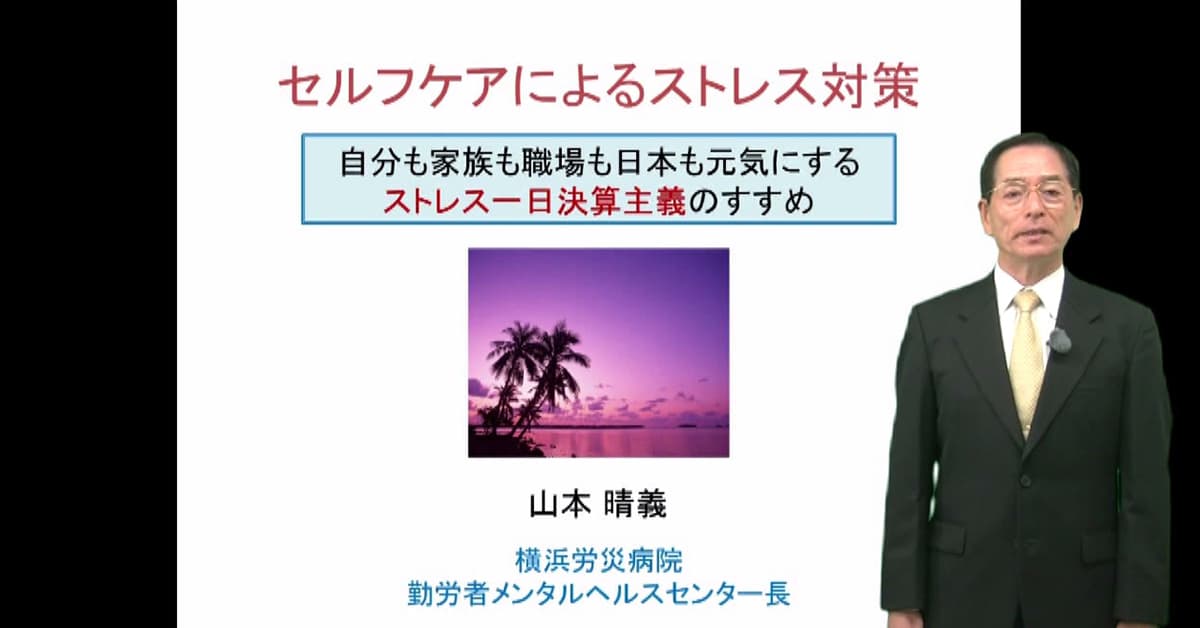

![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)