成長につながる「学び直し」とは? 松下幸之助のことばに学ぶ

2024年5月 7日更新

社会の変化に対応するために「学び直し」をする人が増え、「リカレント教育」や「リスキリング」が注目を集めています。しかし、学んだことが、その人の成長がつながっていないケースも少なくありません。本稿では、松下幸之助のことばを引用しながら、真の成長につながる学び方について考察いたします。

なぜ今「学び直し」なのか? 花盛りのリカレント教育

今、リカレント教育に注目が集まっています。リカレント教育とは、仕事に就いてからも生涯にわたって教育と就労のサイクルを繰り返す教育を意味しています。

リカレント教育の重要性が高まる背景には、社会の大きな変化があります。VUCAの時代の変化に対応するためには新たな知識やスキルを習得し、自らをアップデートさせ続ける必要があります。だから、リカレント教育に注目が集まるのです。

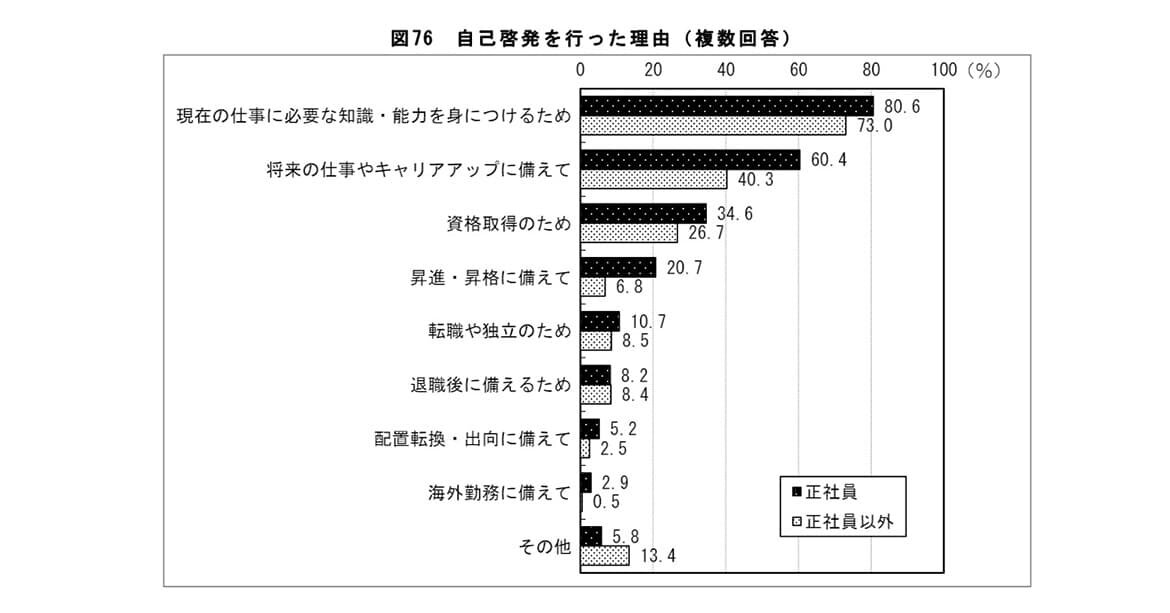

では実際、どのくらいの人が「学び直し」を行っているのでしょうか。厚生労働省の令和4年度「能力開発基本調査」(※1)によると、自己啓発を行った人は、「労働者全体」では34.7%(前回調査は32.2%)でした。そして、自己啓発を行った理由をみると、「現在の仕事に必要な知識・能力を身につけるため」が最も多く、次いで「将来の仕事やキャリアアップに備えて」「資格取得のため」の順に高くなっています。

このように、学び直しの理由はさまざまですが、その背景には変化する社会に置いてきぼりにされたくないという危機感があるように思われます。

※1 令和4年度「能力開発基本調査」の結果を公表します│厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00127.html

調査時期:令和4年10月1日時点の状況について、企業と事業所は令和4年10月1日から令和4年10月31日までの間に、個人は令和4年11月15日から令和4年12月16日までの間に調査を実施

参考記事:リカレント教育とは? 企業主体で実施する方法や具体例・支援制度を解説│PHP人材開発

自己啓発の落とし穴

変化の激しい時代、新しい知識をインプットし続けることが大切であるのは言うまでもありません。ただ、自己啓発を行う場合は、やみくもに取り組んでも成果が上がりません。

成人発達理論(※2)の考え方では、得た知識に自分のことばをあてはめ、自分なりの「持論」を形成する行為を通じて理解が促進するとされています。つまり、読書やセミナー、eラーニング等で学習しても、知識を得るだけで終わっていては成長につながらないのです。過去、自己啓発に取り組んだけれど、期待する成果が出なかったという体験をお持ちの方は、このような落とし穴にはまっていたのかもしれません。

情報が氾濫している現代において、ネットを検索すれば欲しい情報を手にすることができます。ということは、情報を保有しているだけでは、他者との差別化にはなりにくいのです。だから、得た情報を自分なりに解釈して独自の意味を見出したり、新たな発想を通じて独創的なアイデアに転換するなど、情報に付加価値を加える習慣をつけることが大切なのです。

※2 人間の成人以降の成長・発達に焦点をあてた心理学の理論

参考記事:働く人の成長につながる学びの方程式とは?│PHP人材開発

松下幸之助に学ぶ「成功を収めるカギ」

持論化を通じて新しい知見を手にしても、そのままでは自身の成長は叶いません。

PHP研究所創設者・松下幸之助(パナソニック創業者)は、人が成長し、成功を収めるカギは実行にあると説きました。

毎日学問し、いかによいことを知ったとて、永遠に寝ていたのでは何の役にも立たない。学んだところを立ち上がって実行に移してこそ、世を益し自己の成功も望まれるのである

松下電器社員に対する講話 (1936年10月31日)

このような考え方を幸之助が実際にもっていたことは、元側近の証言からも垣間見えます。幸之助の薫陶を28年間にわたって受けてきた、岩井虔(PHP研究所・元専務)は、幸之助がしばしば「わかっとらん」という発言をするのを耳にしました。

岩井によると、幸之助の定義する「わかる」とは、[知る+実行する]状態を指していると言います。知っていること、理解していることを実行して初めて「わかる」境地に到達できるけれど、多くの人は頭の理解だけで終わっているので、そうした状態を幸之助は「わかっとらん」ということばで表現していたのだろうと言います。

やり抜くことの大切さ

自らを成長させるには、持論化して得た知見を行動に移すことが大切であると、ここまで述べてきました。もう一つ大切なことは、「やる」と決めたことは継続してやり抜くということです。

米国・スクラントン大学の調査(※3)によると、米国民の約45%が年始に目標を設定しますが、年末までにその目標を達成できた人の割合はわずか8%に留まるとされています。この結果が示唆しているように、目標達成のための取り組みを最後までやり抜く人が圧倒的に少ないのです。

実行を途中でやめてしまえば、自らの成長と目標達成は覚束ないでしょう。そこで必要になるのが、最後までやり抜くという、強い意志「志」なのです。志を大切にしていた松下幸之助のことばをあらためてご紹介しましょう。

志を立てよう。本気になって、真剣に志を立てよう。生命をかけるほどの思いで志を立てよう。志を立てれば、事はもはや半ばは達せられたといってよい。

松下幸之助著『道をひらく』(PHP研究所)

しかし道がない、道がひらけぬというのは、その志になお弱きものがあったからではなかろうか。つまり、何か事をなしたいというその思いに、いま一つ欠けるところがあったからではなかろうか。

大事なことは、みずからの志である。みずからの態度である。千万人といえども我ゆかんの烈々たる勇気である。実行力である。

何としても成功したい、そのために自らを向上させたいという強い志を確立すること。そこから、個の成長と組織の発展を実現するエネルギーが生まれるのです。

リスキリング全盛期とも言える今、学び方のテクニックや方法論ばかりが注目されがちですが、本稿で述べてきたような基本的な心構えも大切ではないでしょうか。

※3 Norcross, J. C., Mrykalo, M. S., & Blagys, M. D. (2002). Auld lang Syne: Success predictors, change processes, and self-reported outcomes of New Year's resolvers and nonresolvers. Journal of Clinical Psychology, 58 (4), 397-405. DOI: 10.1002/clp.1151

的場正晃(まとば・まさあき)

PHP研究所 経営共創事業本部 本部長

1990年、慶應義塾大学商学部卒業。同年PHP研究所入社、研修局に配属。以後、一貫して研修事業に携わり、普及、企画、プログラム開発、講師活動に従事。2003年神戸大学大学院経営学研究科でミッション経営の研究を行ないMBA取得。中小企業診断士。

![[新版]できる社員の仕事術マスターコース](/atch/tra/IBI.jpg)

![[新版]中堅社員パワーアップコース](/atch/tra/IAJ.jpg)

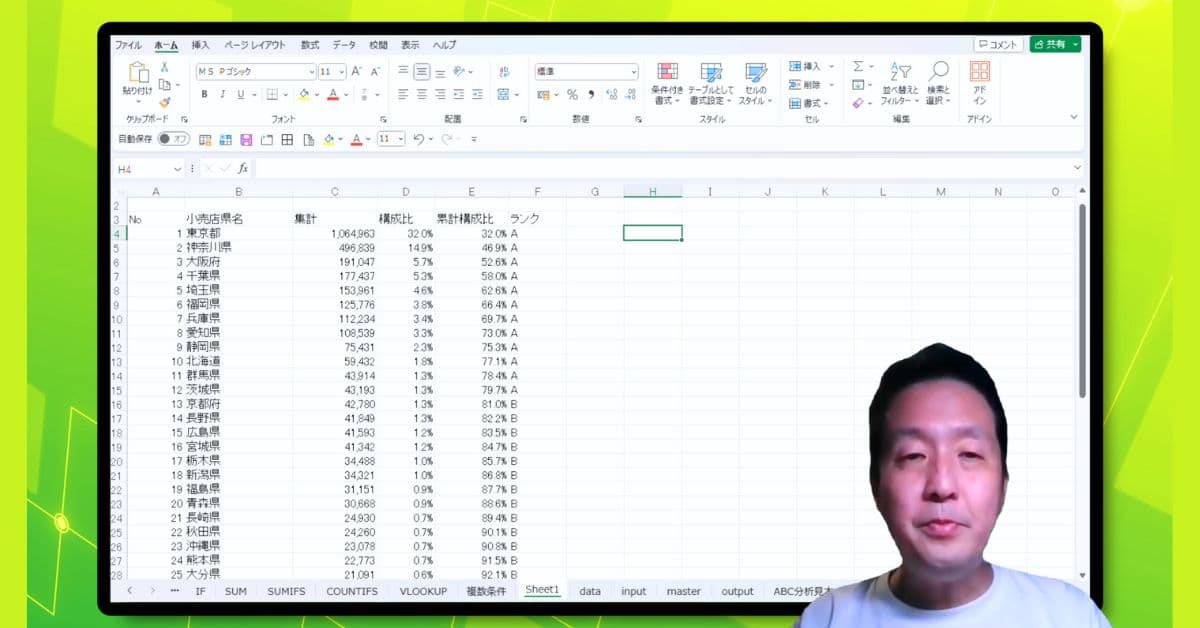

![[改訂版]会社の経営数字マスターコ-ス](/atch/tra/AFE.jpg)

![[新版]会社の数字入門コース](/atch/tra/AFC.jpg)

![[金融編]「美しいペン字」練習講座](/atch/tra/DFC.jpg)

![[新版]ケースで学ぶ 実践!コンプライアンス ~社会人として求められる考え方と行動~](/atch/el/95139_01.jpg)

![[ケーススタディ]今こそ知っておきたい コンプライアンス50 ~違反防止で終わらない。価値を高める行動へ~](/atch/el/95140_01.jpg)

![[テレワーク時代の]社会人やっていいこと・悪いこと](/atch/dvd/I1-1-065.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践3]心くばりで感動を共有しよう](/atch/dvd/A1-2-036-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践2]気くばりで顧客満足度アップ](/atch/dvd/A1-2-035-1.jpg)

![ホスピタリティ・マインド[実践1]品格あるマナーで好感度アップ](/atch/dvd/A1-2-034-1.jpg)

![私たちのコンプライアンス[4]](/atch/dvd/I1-1-073.jpg)

![ストレスチェック制度対応 [改訂版]セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント](/atch/dvd/I1-1-040.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]SNS炎上防止とクレーム対応](/atch/dvd/I1-1-035.jpg)

![みんなで実践[異物混入対策]現場改善で異物をなくす](/atch/dvd/I1-1-034.jpg)